愛媛県四国中央市が、約45年前の当時の愛媛県川之江市(~2004年(H16年))の市道東金川1号線(総延長約991m)の道路拡張工事の施工時に、私有地の一部の手続きに不備が有り、愛媛県四国中央市の男性(74歳)に根拠無く固定資産税が課税されていることが分かりました。

愛媛県四国中央市の男性(74歳)に拠ると、1979年(S54年)11月に川之江市道東金川1号線(総延長約991m)の内、東金川橋付近から南へ延びる約160mの山側部分(山林15.57㎡)の法面をコンクリート擁壁にすることとなり、当時の石津栄一川之江市長とこの男性(74歳)の父親との間で土地売買契約を締結したとのことです。

そして、1982年(S57年)に当該工事は完了したものの、当時の愛媛県川之江市(~2004年(H16年))は適切な用地測量や土地所有権移転登記等を延期していたとのことです。

更に、1987年(S62年)12月に父親から相続した男性(74歳)は、川之江市建設課や税務課に『市道となった部分はもう民有地ではないから、工事前の面積で課税し続けるのはおかしい』と訴えたものの、川之江市(~2004年(H16年))の歴代担当者は予算不足や施工証拠資料不明などを理由に用地測量と固定資産税課税の修正に応じなかったとのことです。

当該地の状況- 大西神社の西側山林(愛媛県四国中央市金田町金川600-1付近)

- 地積:15.57㎡

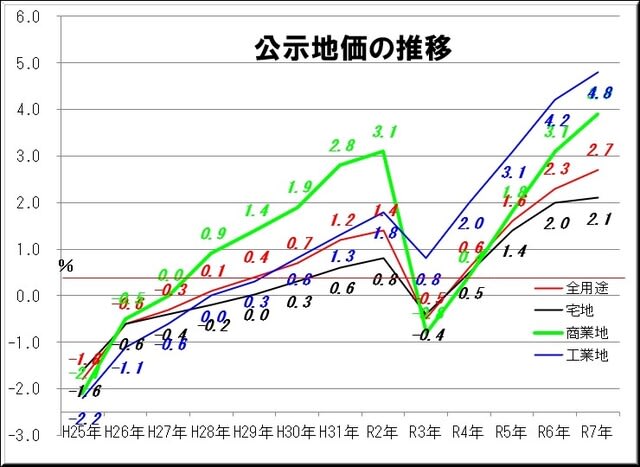

- 路線価19,000円(R2年)

- 路線価17,500円(R3年以降)

- 税率:1.4%(標準税率)

この為、この男性

(74歳)は、2005年

(H17年)頃から

固定資産税の支払いを拒否した所、2008年

(H20年)10月に

愛媛地方税滞納整理機構から自家用車と電子オルガンが差し押さえられたとのことです。

更には、今年4月には

納税催告書が送付され、2019年度

(H31年度・R元年度)分から5年分の課税額と延滞金を含めた計

135万800円が請求され、支払いを拒否すると5月に普通預金口座の32円が差し押さえられたとのことです。

しかし、今年6月に男性

(74歳)の自宅倉庫内から当時の工事図面や工事請負契約書などが発見され、初めて

愛媛県四国中央市建設部石田暁裕部長らは認めた様です。

なお、こうした行政の怠慢等に依る市民の不利益などは

地方税法の規定に拠り

5年以上前については修正出来ず税還付が出来ません。

一方、

地方自治法や

国家賠償法に拠り市民の不利益等の

5年以上前分についても補填することが可能と思われます。

また、この

固定資産税等の課税誤りについては、地方公共団体に拠っては、

地方税法の規定の

5年よりも遡って税還付している所も存在します。

なお、地方公共団体に拠っては、

国民健康保険料(税)について、

固定資産税が課税されている方は資産割と言う形で賦課

(課税)される場合も有ります。

延滞金割合| 期間 | 2か月迄 | 2か月以降 |

|---|

| 平成11年12月31日迄 | 年7.3% | 年14.6% | | 平成26年1月1日から平成26年12月31日 | 年2.9% | 年9.2% | | 平成27年1月1日から平成28年12月31日 | 年2.8% | 年9.1% | | 平成29年1月1日から平成29年12月31日 | 年2.7% | 年9.0% | | 平成30年1月1日から令和2年12月31日 | 年2.6% | 年8.9% | | 令和3年1月1日から令和3年12月31日 | 年2.5% | 年8.8% | | 国税通則法に定められた国税の延滞料率は年14.6% | | 5年を超える税還付の例| 日付 | 対象地方公共団体 | 課税客体 | 還付期間 | 還付額 |

|---|

| 2010年6月3日 | 愛知県名古屋市 | 固定資産税(家屋) | 20年分 | 800万円 | | 2018年1月25日 | 神奈川県横浜市 | 固定資産税(家屋)* | 12年分 | 8億8,000万円 | | 2022年8月18日 | 岩手北上市 | 固定資産税(家屋)* | 10年分 | 2億3,266万円 | | 2023年3月10日 | 埼玉県川越市 | 固定資産税(家屋) | 20年分 | 403万円 | | 2023年10月16日 | 岩手北上市 | 固定資産税(家屋)* | 18年分 | 8億1,422万円 | | 2023年11月15日 | 宮崎県都城市 | 固定資産税(家屋) | 20年分 | 4,531万円 | | 2024年3月11日 | 千葉県四街道市 | 固定資産税(土地)* | 20年分 | 5,713万円 | |

●

地方税法(昭和25年7月31日・法律第226号/改正令和6年3月30日・法律第4号) 第11節 更正、決定等の期間制限及び消滅時効

第1款 更正、決定等の期間制限

(更正、決定等の期間制限)

第17条の五 更正又は決定は、法定納期限(随時に課する地方税については、その地方税を課することができることとなつた日。以下この条及び第18条第1項において同じ。)の翌日から起算して5年を経過した日以後においては、することができない。加算金の決定をすることができる期間についても、また同様とする。

---一部省略--- 5 不動産取得税、固定資産税又は都市計画税に係る賦課決定は、前2項の規定にかかわらず、法定納期限の翌日から起算して5年を経過した日以後においては、することができない。

---一部省略--- 第2節 固定資産税

第1款 通則

(固定資産税に関する用語の意義)

第341条 固定資産税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 固定資産 土地、家屋及び償却資産を総称する。

二 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいう。

三 家屋 住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含む。)、倉庫その他の建物をいう。

---一部省略--- (固定資産税の非課税の範囲)

第348条 市町村は、国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び合併特例区に対しては、固定資産税を課することができない。

2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対しては課することができない。ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。

---一部省略--- 五 公共の用に供する道路、運河用地及び水道用地

●

地方自治法(昭和22年4月17日・法律第67号/改正令和6年6月12日・法律第47号) 第4節 支出

(寄附又は補助)

第232条の二 普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができる。

●

国家賠償法(昭和22年10月27日・法律第125号) 第1条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。

---一部省略--- 第4条 国又は公共団体の損害賠償の責任については、前3条の規定によるの外、

民法の規定による。

●

民法(明治29年4月27日・法律第89号/改正令和6年5月24日・法律第33号) 第3編 債権

第5章 不法行為

(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)

第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。

二 不法行為の時から20年間行使しないとき。