雲の隙間から時々陽がさしますが、

昨日までの温かさが嘘のように、

寒さが身体に堪える冬の天気になり、

例年”『春日若宮おん祭り』は寒くなる”

と言われている通りになってしまいました。

必需品の貼る懐炉を張って、予備の懐炉も手に取り、

車で奈良国立博物館内にある『八窓庵』へ向かいます。

準備万端と思いきや、二日連続携帯を忘れており、

仕方がありません。

でもお茶事に撮影はNGですので。

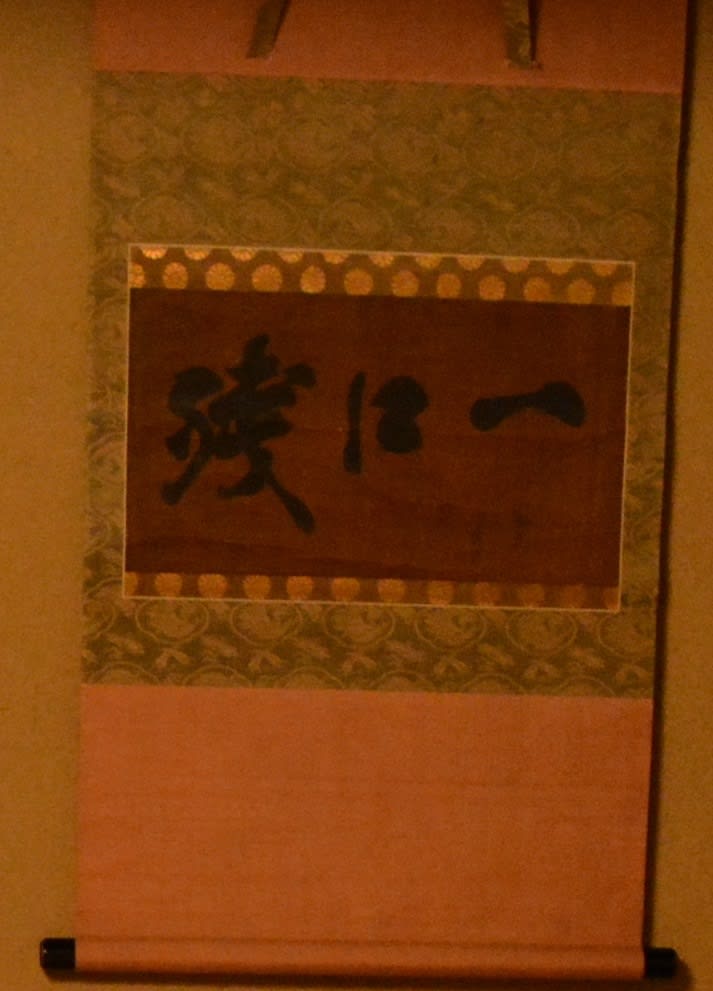

(なお写真は、パンフレットより)

今年は“お濃茶席を御願いします”と言われ、

ほとんど茶室内だったので、

昨年ほどの寒さを感じませんでしたが、

粗相のないよう、気持ちが張っていたのか

帰りつくと、どっと疲れが・・・

それでも、いいお道具を使わせていただき

八窓庵でお点前をさせていただき

幸せな時間を持つ事ができ感謝です。

八窓庵(はっそうあん)を紹介いたします。

心字池を挟んで、東側に控室と、腰掛待合があり、

石橋を渡り、西側にある茶室『八窓庵』に向かいます。

江戸中期の作で、古田織部曰く

「数寄屋ハカヤブキニツキ定也」

という如く、茅葺き屋根の草庵風の外観です。

内部は四畳台目で、

躙り口を入ると左に床、正面に点前座になり、

床の間前の一畳を、貴人座としております。

平面図

平面図

床の間は一畳よりも狭い台目床で、

天井は、床前から点前座にかけて蒲の平天井で、

残りは掛込天井で化粧屋根裏になっています。

参考)1816年の稲垣休叟の著『茶道筌蹄』には

「小座敷は網代、蒲、長片、此三通也、

板天井は小坐しきに用ひず」と。

点前座から観ると、本勝手になり、

中柱は赤松のしゃれ木と二段の雲雀棚が設けられた。

この『八窓庵』も名の通り、窓が八つあり、

それの喩として、造営されてとされます。

①心の窓と人の体の窓七つ(眼二、耳二、鼻孔二、口一)

②六識(見、聞、嗅、味、触、知)と二識(末耶、阿羅耶)

両方とも、合わせて八つになりますね。

茶室の窓も変遷の歴史があり、『茶道筌蹄』では、

「紹鴎このみの四畳半の張壁を塗壁にて

ぬり残しのまどを明る事、居士より始るなり」と

待庵や妙喜庵が良い例になります。

そして利休居士以後の茶人、

織田有楽、古田織部、小堀遠州らは、

「座敷の景」として、窓を重用し、

多く開けております。

奥が深く、なかなか理解できませんが、

精進あるのみですね。

昨日までの温かさが嘘のように、

寒さが身体に堪える冬の天気になり、

例年”『春日若宮おん祭り』は寒くなる”

と言われている通りになってしまいました。

必需品の貼る懐炉を張って、予備の懐炉も手に取り、

車で奈良国立博物館内にある『八窓庵』へ向かいます。

準備万端と思いきや、二日連続携帯を忘れており、

仕方がありません。

でもお茶事に撮影はNGですので。

(なお写真は、パンフレットより)

今年は“お濃茶席を御願いします”と言われ、

ほとんど茶室内だったので、

昨年ほどの寒さを感じませんでしたが、

粗相のないよう、気持ちが張っていたのか

帰りつくと、どっと疲れが・・・

それでも、いいお道具を使わせていただき

八窓庵でお点前をさせていただき

幸せな時間を持つ事ができ感謝です。

八窓庵(はっそうあん)を紹介いたします。

心字池を挟んで、東側に控室と、腰掛待合があり、

石橋を渡り、西側にある茶室『八窓庵』に向かいます。

江戸中期の作で、古田織部曰く

「数寄屋ハカヤブキニツキ定也」

という如く、茅葺き屋根の草庵風の外観です。

内部は四畳台目で、

躙り口を入ると左に床、正面に点前座になり、

床の間前の一畳を、貴人座としております。

平面図

平面図床の間は一畳よりも狭い台目床で、

天井は、床前から点前座にかけて蒲の平天井で、

残りは掛込天井で化粧屋根裏になっています。

参考)1816年の稲垣休叟の著『茶道筌蹄』には

「小座敷は網代、蒲、長片、此三通也、

板天井は小坐しきに用ひず」と。

点前座から観ると、本勝手になり、

中柱は赤松のしゃれ木と二段の雲雀棚が設けられた。

この『八窓庵』も名の通り、窓が八つあり、

それの喩として、造営されてとされます。

①心の窓と人の体の窓七つ(眼二、耳二、鼻孔二、口一)

②六識(見、聞、嗅、味、触、知)と二識(末耶、阿羅耶)

両方とも、合わせて八つになりますね。

茶室の窓も変遷の歴史があり、『茶道筌蹄』では、

「紹鴎このみの四畳半の張壁を塗壁にて

ぬり残しのまどを明る事、居士より始るなり」と

待庵や妙喜庵が良い例になります。

そして利休居士以後の茶人、

織田有楽、古田織部、小堀遠州らは、

「座敷の景」として、窓を重用し、

多く開けております。

奥が深く、なかなか理解できませんが、

精進あるのみですね。

)

)