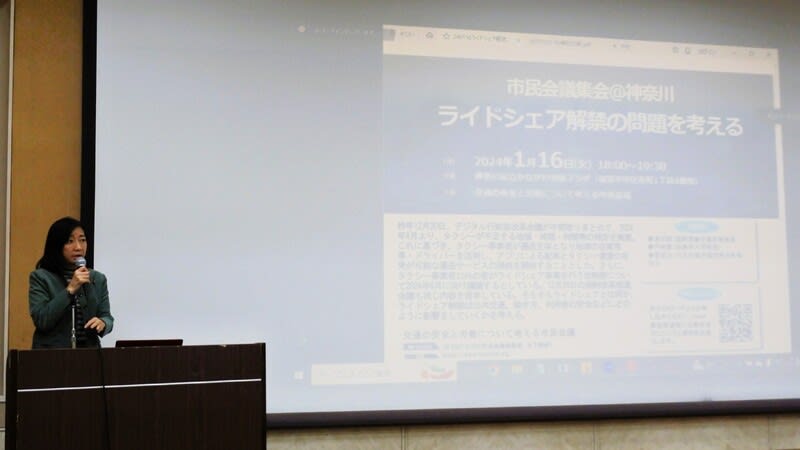

交通の安全と労働を考える市民会議は1月16日、「ライドシェア解禁の問題を考える 市民会議集会@神奈川」として横浜市中区のかながわ労働プラザで集会を開催、120人が参加した。

冒頭、全自交労連の津田光太郎書記次長が、昨年夏の菅前首相発言が端緒となって以降のライドシェアに関する日本の動きについて説明。

続いて、国際運輸労連の浦田誠政策部長が「『ライドシェア』とは~その現状と問題~」として、世界で何が起こってきたか、そこから得られた教訓と課題について、UBERの事例を中心に説明、拙速なライドシェア解禁の動きに警鐘を鳴らした。

日本労働弁護団常任幹事の菅俊治弁護士は、日本のウーバーイーツ・アマゾンフレックスなどの働き方を例に「『ライドシェア』と労働」について「労働者ではない契約形態で旅客運送サービスを拡大していくことの重大性」についてお話しされ、「最初は赤字覚悟で経営するが、5年経つと牙を剥いて来る。団交無視、労働条件を何の説明もなく一方的に変えてくるのが彼らのやり方だ」と警戒を呼びかかけた。

菅氏は「ライドシェア最大の争点は、そこで働く人々が労働者であるか否かということだ。働く者が労働者扱いされないとはどういうことかを考えなければならない」と前置き、内閣府・デジタル業財政改革の「中間取りまとめ」には「まるでおまけのように、目立たないように書き込まれている。

1)「公共の福祉を守るためにやむを得ない」78−3には、こっそりと「雇用契約に限らず」検討を進める。と書いてある。

2)78−2の自家用有償旅客運送のほうは、もともと非営利でやる。これを営利の株式会社が受託。運転手に「謝礼」を払う。賃金とは書いていない。これは雇用に限らないな。請負を入れるつもりであるな。

3)その先のタクシー事業者以外の事業者の参入によるライドシェアについては書いていない。書いていないのは、請負を入れる気が満々であるなと受け止めるべき。

この、雇用契約ではやらない、運転手を労働者扱いしないということが、たいへん重大かつ危険。」と指摘。

また、ライドシェアの導入について、世界中で大反対運動が起きて裁判や法改正が行われている点について、「なにがいちばんの争点になっているか?最大の争点は、労働者か否か。労働者の権利侵害であると同時にコストを下げての不公正競争を招く。既存のタクシー会社が安全を確保しながら経営責任を果たすことが困難に(両立不可)。一度入れてしまうと、あとで引き返すことが困難。」として、いま、反対をと呼びかけた。

そして、菅弁護士自身が、ウーバーなどの配達員やアマゾンの配達員の労働組合の事件を担当している立場から。「もし労働者でなかったら、どうなるか?」について、実例あげて紹介。

ポイントは5つとして、①はじめは赤字覚悟で、5年経ったら牙を剥く、②労働条件はブラックボックス、③究極の細切れ労働、場当たり的な働き方、④団体交渉は無視、機械が答えます、⑤本当は労働者、を挙げ、

①はじめは赤字覚悟で、5年経ったら牙を剥く

フーデリ。注文すると。配送料金を支払ってる。配達員のもらう報酬と、どっちが高い?配達員の報酬の方が、高い。差額は誰が持っているのか。飲食店でしょうか?ちがう。ウーバーが被っている。

配送料無料キャンペーンなどをしている。誰が負担しているのか。飲食店でしょうか?ウーバー。

はじめから大赤字を覚悟で、シェアを拡大しようとしている。できるだけアプリを普及して、消費行動のパターンを植え付ける。フードだけでなく、ノンフードも。スーパー、コンビニと連携or鎬(しのぎ)を削る。そして、貨物だけでなく、人間も。タクシー会社と連携or鎬を削る。

前半戦は、配達員という労働力の確保。赤字覚悟でそれなりの労働条件を提示する。

・配達員に対して時給2000円などの最低保障をする。

・最低限の配達員が確保できた段階で、出来高払いに切り替える。最初は、運んだ回数や運んだ距離によって計算式が決まっている。臨時に人手を確保したいときには、地域の割増賃金を提示する。一定の時間帯・一定のゾーンの賃金が1割、2割増やす。「ひつじ飼い」さらに熱心な稼働を促すために、「クエスト」。所定期間内に目標回数を達成。基本報酬に対して、その3―4割程度が場当たり的に支払われるもの。

しかし、ある段階で「黒字化」に着手する。労働条件の相次ぐ不利益変更を行う。時間単価が低下傾向にある。時給1400−1600円程度。

労働契約法には8−10条まで条文がある。労働条件は労働者の同意なく、一方的に不利益に変更することはできない。そのなかでもとくに賃金は極めて重要な労働条件なので、厳格な条件を満たさないと変更できない。変更の必要性が必要、変更後の契約内容も合理的でなくてはいけない。変更の必要性や変更後の条件も労働者や労働組合に丁寧に説明を尽くさなくてはいけない。

労働者扱いしないことになると、このような手続きが不要。自由に上げ下げする。変更に同意も手続きも不要にしておきたい。ウーバーイーツの配達員、ある日とつぜんに変更が伝えられる。変更の回数も夥しい。

報酬の変更だけではない。呼び出しに対する応答時間の制限(60秒→30秒→15秒)(配達依頼を拒否したと扱われる)

②労働条件をブラックボックス化

不利益変更が自由自在なだけでなく、労働条件そのものが、どうしてそのような条件が設定されるのかブラックボックス化されている。不利益かどうかも確認不能。

ウーバーイーツ配達員の給与明細をみると、基本給と調整給からなる。でも基本給が半分くらいしかない。基本給の計算式もよくわからない。調整給が基本給と同じくらいあったりする。働き方がどう評価されているか、なにと調整しているのかもわからない。

アルゴリズムが勝手に決めている。アルゴリズムの判断要素を開示せよといっても、秘密にされたまま。

労働がギャンブル化している。との指摘あり。同一労働同一賃金の原則を破壊している。との批判あり。

労働契約の場合、使用者は労働条件を明示しなければならない。明示義務を免れるために、労働者扱いしない。

③究極の細切れ労働へ

「何時から何時まで働くかは、自由。それがいいのだ。」このような考え方に、私は批判的。

アプリにログインしても、仕事の割り当てがあるかどうかは、アルゴリズム次第。仕事が割り当てられなければ、当然、収入にならない。

それもアルゴリズムに常に評価、監視されている。

労働法は、長時間労働を規制している。配達員の中にも長時間労働あり。短時間労働は労働法のもとでも可能。

仕事の割り当て、スケジュールに見通しがあること、収入が安定していること、は極めて重要。

世界的には、労働条件をいかに透明化し、予見可能なものにしていくかが課題になっている。副業をしなくても、まっとうに生活できる賃金、労働条件が重要。

アマゾンの配達員。アマゾンフレックスの配達。シフト労働をしている。勤務成績がいい労働者は1ヶ月前からシフトを入れられる。 成績が悪いと1週間前にしかシフトが入れられない。シフトを入れてくださいという告知がくると、一斉に労働者がアプリでエントリーをする。早い者勝ちの状態なので、先を争ってシフトをいれなければならない。

日雇い労働者がその日の仕事をもとめて行列する人たちの姿と変わらない、同じ場面が物流の現場では広がっている。

④団体交渉は拒否、機械がアンサーします

ウーバーも、Amazonも、団体交渉を一切拒否している。苦情を受け付けるのは、サポートセンター。

たとえば、アカウント停止。

・まったく理由が説明されない。

・弁明の機会がない。

アプリでの問い合わせには、定型文言の答えしか返ってこない。機械が、規定違反があったのでアカウントを停止した、ということしか答えない。

⑤本当は労働者、労働法の保護をひろげよう

私たちは、このような無権利な労働者を増やしてはいけない。

そもそも労働法は、形式的に請負や委託の契約であったとしても、働かせ方の実態をみて労働者であれば、労働法を適用しなければならないとしている。

世界では、労働者を独立契約者として偽装することを規制しよう必死に取り組んでいる。

無権利な労働者を増やしてはいけない。

日本は、現在広がっているこうした偽装雇用にたいして、適切な取り締まりを強化し減らしていくべきであって、ライドシェアのような働き方を増やすことではないはずだ。

これに逆行すること、ますます問題と被害を拡大するライドシェアの拡大には、断固として反対していかなければならない。

続いて、地元神奈川からの発言を受けた。

牧山ひろえ参議院議員(神奈川県選出)

「私は世界でいろいろライドシェアに乗ってきたが、怖い思いもしたし目的地に到着しないことも経験した。世界には、ライドシェアはいろいろなものがあるが、多くの国で禁止されている。ウーバーでは多くの性被害が起っている。日本でライドシェアを解禁して、ひとりでも性被害があったり、ひとりでも誘拐事件があったり、ひとりでも命を落とすようなことがあったら、許されない。日本の安全安心を守るためにこれからも頑張っていきたい。」

篠原豪衆議院議員(神奈川1区)

「規制改革、一部の有識者が勝手に決めていく。始めてみて何か問題が起ったらどうするのか、そこをしっかりとみていかなくてはならない。今、タクシードライバーも待遇が上がってきている、その努力をちゃんと守らなくてはならない。」

三上神奈川県タクシー協会専務理事から神奈川版ライドシェアの現状について説明を受けた後、日本労働弁護団常任幹事で、ブラック企業対策弁護団副事務局長でもある神奈川総合法律事務所所属の嶋﨑量弁護士

「神奈川版ライドシェア、反対していかなければならない、必要がない。既成事実だけ作って、やることを前提で検討していることに怒りしか感じない。利権、こういうところにお金が流れている。必要性がない、必要性がまずは基本であり、ドライバーが足りないのなら、労働条件を上げてくださいということ。そして海外の人が使いやすいアプリを政府が責任もって開発すれば良い。一度『ライドシェア』と名の付くものをどこかで入れたら、どんどん規制緩和がされて拡大していく。困るのは市民、困るのは利用者だ。」

そして利用者の立場からの発言として、主婦連合会会長の河村真紀子さんからは、「大切な議論を拙速に始めようとしていることが問題。主婦連合の定例会でライドシェアを取り上げたときに、ライドシェアの定義をちゃんとわかっている人は少なかった。シェアリングエコノミーと混同していたり、乗り合いタクシーと混同していたりと、ライドシェアの実態が伝えられていないし、利用者消費者に共通認識もないのが今の状況だと。そのように国民が理解する前にライドシェア解禁を進めていこうとしているように見える。

デジタル化を盲目的に進めようとしているのが今の政府で、それが本当に国民のためになるのか、社会のためになるのか、それを議論していくことが当然なのに、それがなく、デジタル化だから、規制緩和だから、と決められてしまうのは問題がある。利用者、労働者、あらゆる面から見ても私たちは反対する。航空機や船舶やその他の交通と同様に、消費者にとってタクシーは命を乗せるものであって、プロフェッショナルによることが大切で、もちろん安全が大切であり、過疎地の移動の問題や、都市部でもタクシーが不足している問題があるとしても、その課題の解決には丁寧な議論が必要で、けっしてライドシェアがその解決ではない。」「私たちも断固反対の声を上げていきたい。」と話された。

代表世話人の戸崎肇・桜美林大教授は「ライドシェアと公共交通」として、「ライドシェアを推進しようとする人たちは、『なんでやらないの、だめならまた変えたらいい』という。しかし、ビジネスの話しと行財政改革の話しは次元が違う、行財政改革の失敗は、それをやり直すのには、たいへんな負担(コスト)と時間が掛かる。例えば『がんに効くから』と医薬品を安易に認可する、そんなことはあり得ない。

今、世界はプラットフォーマーに独占される状況になる、それに世界では気付いて、今、amazonなどのプラットフォーマの市場や情報の寡占が問題なっている。それを日本では、ウーバーなどのプラットフォーマーに許そうとしている。アルゴリズムの中身は秘密にされているので、しかしアルゴリズムを持っているプラットフォーマーが強い。

これまでせっかく築き上げてきた日本のタクシーの制度は、もちろん安全の確保を含めてコストが掛かっているが、ライドシェアによってこれを一瞬で崩すことになるのが大きな問題でだ。タクシーを含めて地域公共交通をどうしていくかということについては、様々な議論や、それを踏まえての様々な法律制定、そらにそれらの法改正により今の制度が出来あがっているのに、それを一首長や一政治家の判断で、一瞬で崩してしまうことも問題だ。

ライドシェアを推進しようとしている勢力はすべてがビジネスの観点であり、これに対抗していくには、私たちはわかりやすく世論に説明していくしかない。」と今後の運動の展開について提起された。

参加していただいた、すとう天信神奈川県議会議員ら神奈川の各級議員から一言ずつご意見をいただき、最後に事務局である山口広弁護士が「ライドシェアを解禁しようという今のこの動きは、単に交通の安全の問題というだけではなく雇用の危機でもある。慎重な検討が必要なはず。市民会議は引き続き運動を展開していく」と、横浜集会を締めくくった。

交通の安全と労働を考える市民会議として、次回は国会議員会館での院内シンポを可及的速やかにの開催しようと予定しているが、ライドシェアを拙速に導入しようとしている地域において、受け入れていただけるなら開催したいと考えている。(例えば、函館、大阪や福岡など)

我々市民会議の関係者に、是非、お声掛けいただきたい。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/18eaf503.3d597cd0.18eaf504.15028173/?me_id=1200612&item_id=10103558&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fe-zakkamania%2Fcabinet%2F23a02%2F32699-2300258e.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます