7月28日~29日に開催された労働政策審議会・連合推薦委員合同会議と銘打った合宿。

講演の1番目は、「長時間労働是正を中心とする働き方改革の今後の方向性」について黒田祥子早稲田大学教授。

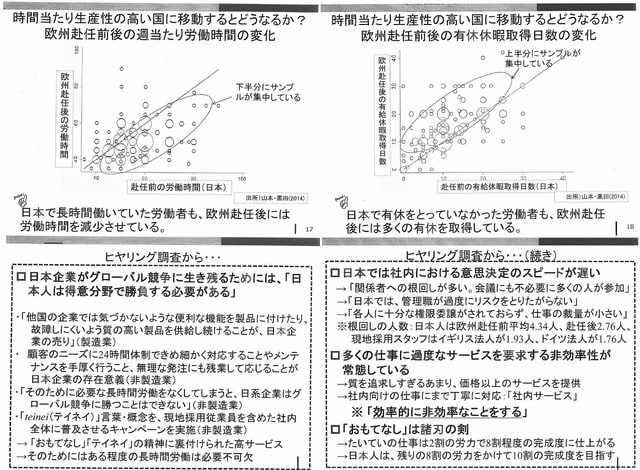

先生は、「長時間労働と健康との関係(長時間労働は健康を損ねるか?健康は個体差が大きいので、長時間労働との因果関係は明確ではない?)」、「労働時間と生産性(長時間労働の是正は、経済成長を阻害するか?日本の時間当たりの労働生産性は?~国際比較~、なぜ生産性が低いのか?)」、「人手(人材)不足経済における働き方改革の採用への影響(より良い人材を獲得するためには)」について、様々なデータや調査を用いて解説。

特に、これまで休まず長時間労働していた労働者の、欧州赴任前後の比較が興味深かった。

「働き方改革の方向性と今後の課題」では、

マクロの総量規制の意義:囚人のジレンマを使った解釈。

他社よりもお客を惹きつけるために「長時間労働でおもてなし」すると→おもてなし合戦

①個別の企業が、自社の利益を最大化するために長時間労働を行う(24時間対応、お急ぎ便など)。

→ ②多くの企業が同じ戦略をとると…。

→ ③世の中がどんどん長時間労働に。

→ ④長時間労働しておもてなししてくれるのは自分の会社だけじゃないとしたら…客は増えない

→ ①… 長時間労働社会!

ポイント 労働時間の上限規制は時間のカルテル:強制力と罰則が必要

ただし、キャップをはめるだけでは…

付加価値総額/投入量

①分母を下げる

・分母を下げる(コスト削減)という方法に偏りがち

・経営側が「働き方改革」の旗振りをしても、労働者の共感は得られにくい

・これまでの業務内容や業務量、クオリティは不変が前提

⇒ 付加価値につながらない。働き方や仕事を如何に見直し、分子の増加に結びつけていくか

⇒ ②分子を上げる

・生産性の低い業務・部門に投入していた資源を、生産性の高い業務・部門にシフト

・イノベーションにつながる働き方の検討(課題①)

・人材育成方法の大幅な見直し(課題②)

・高齢化と働き方(課題③)

⇒分子の分配

課題① イノベーション(生産性向上)につながる働き方の検討

〇創造性・革新性が最大限発揮出来るような働き方はどうあるべきか?

〇インターバル規制の意義:定量的な把握の必要性

→少人数を対象としたフィールドスタディや介入研究が多く、大規模なサンプルの研究はまだあまり多くない

→大規模調査のほとんどは看護師を対象としたもの

→パネルデータを用いた追跡調査は非常に少ない(個人の異質性をコントロールしたものはない)

※現段階での研究結果

・眠気や疲労の増加、睡眠の質の低下、主観的なストレスの増加、幸福度の低下

・ただし、インターバルの短さが、心身の疾患につながるかどうかは明確な結論は得られていない

課題② 人材育成方法の大幅な見直し

〇長時間労働規制と人的資本形成

・従来の雇用慣行:若年層にトライアンドエラーの機会を与えることで訓練を施し、人的資本を形成

・必ずしも短期的には生産性に結びつかない労働時間も、中長期的な投資として認識

〇長時間労働是正の影響?

・以前の長時間労働者:20-30歳代、現在:40-50歳代

・「早帰り」を励行することの若年労働者への影響は?

→労働時間の上限規制により、技能の蓄積が少なくなるかどうかは必ずしもコンセンサスが得られていない。

課題③ 高齢化時代の働き方

・病気や障害を抱えながら働く人の増加

→ 従業員の健康増進と生産性との関係

→ 従業員の健康増進はどういう介入・施策が有効か?

最後に…働き方改革を推し進めていくために

〇継続的な働きかけ・見直し・改良が重要 → cf.東日本大震災当時の働き方改革

〇「Evidence Basedな」議論を → データの収集、介入実験、科学的な分析の必要性

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます