書き留めていたのがありましたので、UPします。

アイヌ語と琉球語

奥羽北越地方で、山の斜面になっているようなところを「ヒラ」という。

普通の日本語では「ヒラ」は「平」で斜めでは無いところ言うが、ここでは反対に平で無いところを言う。

アイヌ語では崖の義を表す「ヒラ」の転訛だろうとしている。

琉球でもやはり坂を「ヒラ」という。

アイヌ語で人を「クル」と言う。 コロボックル・チュプカグルの類だ。

ところが琉球にもこの語がある。混淆験集に「大ころ、男の事か、こしあて大ころと云えば夫の事也」とある。

※「オモロ草紙」にウフクルという語がある。ウフはオホで、「大」である。

ウフクル即ち、大人である。

東北端と西南端、全くかけ離れたところに同一の言葉がある。

琉球の研究は、東北文化研究者の見逃しがたい一つである。

東北文化研究 中巻 昭和4年発行

※「オモロ草紙」とは

琉球の創世神話です。 この中に「アマミキヨ」、「シネリキヨ」という二人の神が天降って、国を作りかためたという神話が載っている。

まるで、イザナギ、イザナミの国作り神話と同じである。

アマミが天を意味する語とすれば、シネリも※パーリ語のシネルと同意儀語で「光の国」という意味である。

※パーリ語=セイロン島に伝わる仏典に用いた言語 (スリランカ・ミャンマー・タイ)

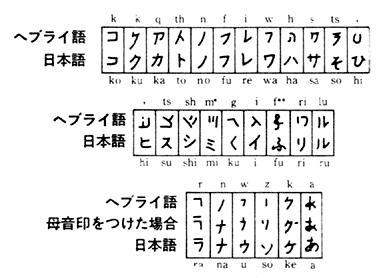

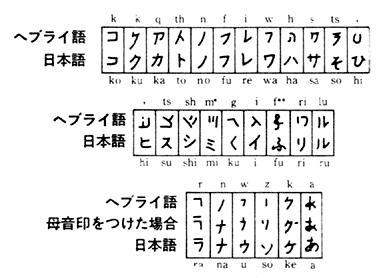

ヘブライ語の発音と意味・・・

「カク」=書く

「トル」=取る

「スム」=住む

「ホレブ」=滅ぶ

「ハラ」=祓う

「ハケシュ」=拍手

「ヤーレン」=歌を歌うと楽しくなる、

「ソーラン」=梯子=ニシンの群れを見るのに梯子に登ってみる。

「エッサ」=持っていきます。

「アタ」=あなた

「バレル」=はっきりさせる(ばれる)

「ホル」=穴

「コオル」=寒い

「ミツ」=果汁

「ヘスル」=減らす

「ダベル」=話す

「ヤドゥール」=宿る

「モノ」=物

「ハナク」=泣く

「ナシ」=主

「ミズラ」=水

「トリイ」=門

ハッケHakeH=投げよ

ヨイYoHy=やっつけよ つまり相撲の「ハッケヨイ」=投げよ、やっつけよ

八戸(はちのへ)はヘブライ語で神を意味する「ヤーヘー」から来たのでは?

まぁ、これについては、現代的な意味があるのですがね。

戸=牧場の木戸 南部の殿様が馬を牧場ごとに生産させ、競争させたなごりというところですかね。

以前「あらはばき」の記事の中で、「古事記はシュメール語で読める」という説があると記載しましたが、こんな記事を発見しました。

天皇をスメラミコトや、スメラギ、ミカド、などと呼ぶ時代がありました。

これは、よくご存知のことと思います?

しかし、現在はこの言語は失われています。

脱線しますが、昨年のこと・・・「ある子供に名前は?と聞くと「スメラギです」と答えた。

驚きましたね~ 子供に天皇と言う名前をつけているのですから・・・私は言葉を失いました。

スメ=(皇)・スメラ=(天皇)は古代バビロニア語のスメル(Sumer):シュメールとも発音される。

スメとは神の意で、ラテン語のスメ(Summae)も至上至高の意で同系語です。

スメラギとはスメル、アグ(AK)の複称です。

ミコト(尊、命)、ミカド(天皇)の言語はミグト(Migut)の転訛で“天降る開拓者”すなわち神ということ。

『天孫人種六千年史の研究』三島敦雄著

著者によると天皇の古語はすべてシュメール語で解釈できる。

古代の日本に天皇をいただいて天降った(=渡来した)民族は、シュメールの王族とその民だったと言う。

日本列島には、様々な民族が渡来・漂着していたことにも注目している。

倭人派は前インドのクメール族・隼人派と前出雲派はマラヤ・ポリネシヤ族・後出雲派は朝鮮ツングース族などである。

シュメール(メソポタミア文明)の媒介者としてヒッタイト民族(鉄を発明した民族)を置く説もあるようだ。

以前の記事「古代イスラエルと日本との密接な関係」の中では古代イスラエルの失われた10氏族の一部が日本に渡来したとしています。それが秦氏ですが、元首相の羽田氏の先祖とも考えられる。

また、「あらはばき」では、アラビア(ヤマン)からの発祥を称えています。

いずれの説も、メソポタミアを経由していることが言えるのではと考えます。

当然、文明の一部でありこれが全部を占めるとは考えていません。

しかし、いきなり「シュメール=スメル」としてシュメール文化に結び付けるのも考えものだ、梵語はペルシャ語系であるから、その前のアラビア語に解釈を求めなければならない。

アアビア語で見るとsummu=スムウ(高い、崇高な、偉大な)、sumu=スム(神)が考えられる。

神社の「お守り」・・・この語源はどこから来ているのだろう?

アラビア語に「m'amur=マムール」がある。意味は「守る、護る」幸運が続く、めでたい、繁栄などがあり、日本語の「マモル」に当たる。

これは、イスラム教の「コーラン」の中に「バイト・ウル・マムール」という言葉がある。

イスラムにとっては最も重要な存在である。「バイト=家、マムール=守る」

「高天原」もアラビア語に対応する。

タク=(丸天上、丸屋根、玉座)・・・複数形が、タカ=(丸天上、半円球のもの)

マ=(・・・のもの)あるいは、マア=(光沢、輝き) ハラア=(唯一の、秘密の場所)

一部「記紀解体」彩流社 近江雅和著 から

先日借りてきた本(大和は出雲の後継である・新泉社 安達 巌著)のはじめにこんな文があった。

古代朝鮮の新羅方言が、出雲なまりの原型であり、その延長線上にあるものが、やまとことばであって、決してやまとことばが、日本語のルーツでないこと、また出雲に古代の統一王朝が実在したことは、あの巨大な木造建築たる出雲の大社が、古代新羅船がもっとも辿りつきやすい、日本海沿いの島根半島の首根っこにあたる、出雲大川の下流地域であったことや、近年相次いで出雲の大社の周辺部から出上した、おどろくべき多量の青銅剣や銅鐸によって、すでに多くの人々の周知の事実である。

また、こんな文も・・・

毎年定期的に神様のサミットをおこなった場所は、古代出雲であって、決して北九州でもなければ大和でもなかった。それは出雲の神在月、他国の神無月伝承が、何よりも雄弁にこのことを物語っている。

この本については、面白い記事があったらいずれご紹介します。

近年、韓流ドラマがヒットし、韓国語を耳にしている人も多いかと思いますが、字幕スーパーを見て???あれ???発音も意味も同じジャン!と思ったことがあるのでは?

約束・理由・錯覚・都市・・・

誰でも知っている「カムサハムニダ」カムサのムは無声音ですから、ンに近いですね。

ハングルだと解り憎いですが、「カンサ」を漢字に戻すと「感謝」です。

「カンシャ」=「カンサ」似ていますね。これを漢字語というそうです。

音読みで日本の発音と似ています。

戻りますが、先日の「謎の出雲帝国」吉田大洋著 徳間書店 の中に

記紀はシュメール語で書かれた。とタイトルがあり、記紀のシュメール語訳が書いてあります。

古事記の序文の後半にこのようなことが記されています。

和銅四年(711)九月十八日、安万侶は稗田阿礼(ひえだのあれ)の誦むところの帝皇日継と先代旧辞を、お仰せのように細かな点まで記録しました。しかし、上古の言葉を漢字で書き表すことは困難でした。 訓で書き表すと意味がぴったりせず。音ばかりで書くと文章が長ったらしくなります。

そこで、ある文章には音訓交えて用い、またある文章には、すべて訓を用いました。

以前「あらはばき」でも書きましたが、この時代の日本語の漢字としては、まだルールが決まっておらず、それを現代人が読み解くのは、かなり難しいのではと感じます。

この「謎の出雲帝国」には、このように書いてありました。

日本語のルーツは北方系のウラル・アルタイ語、というのが定説だった。

しかし、国語学の第一人者であり、稲荷山鉄剣文の解読などで有名な大野普学習院大教授は、インド南部に住むドラヴィダ人の一方言であるタミール語に、日本の古語と対応する単語を続々と発見、”日本語のルーツはタミール語だ!”という新説を打ち出して話題を呼んだ。

その渡来ルートは、アーリア民族に圧迫されたドラヴィダ人が、アジア大陸の焼畑農耕を行いながら移動し、中国では漢民族になどに攻められて押し出され、イカダで海を渡り日本の九州や朝鮮半島の南部に入った。

一部は海路をとり、沖縄などを中継してやって来ている。

その時期は、縄文時代の中期から後期と考えられる。

ドラヴィダ人は、竜蛇神を信奉するシュメール人の一支族である。

前波教授は苗族(ミヤオ族)がシュメール語を日本に伝えたとし、記紀をシュメール語で読破した。

※苗種のSayr-mhot(サウルーミヤオ)、中国の史書に見える三苗(湖の苗族意味)は、黄河の上流は青海に起こった民族。

彼らは突厥族(とっけつぞく)に追われて、斉魯あたりに移ったが、ここでも支那族の攻撃にあい、海に逃れて、南九州は薩摩の坊津にたどりついた。

苗が渡来し、居ついたところを坊津(Bhot)倭人伝の設馬国(サルメ)はSaur-mhotの当て字で、これが奈良時代に地名は好字を選べとの勅命から薩摩になった。

突厥族はKuman-Siv 熊襲(クマソ)のことであり、やはり薩摩から渡来している。

長くなるのでこの辺で・・・

それでは、古事記をシュメール語で訳してみましょう。

古事記祝詞

【トヨタマ姫の歌・原文】

阿加蛇麻波袁佐閇比迦礼杼斯良多麻能

岐美何余曽比斯多布斗久阿理祁理

【漢文調訳(岩波書店版)】

赤玉は 緒さへ光れど 白玉の

君が装し 貴くありけり

【シュメール語訳】

aka dam,u sur gig rag, si lig dam

アカ ダマユ サエ ヒガ レジ シ ラジ ダマ

kin gi u gush tab tuku ur,kil.

キン ガ ユ グシ タブ トク アルゲル

【シュメール語の日本語訳】

私の愛した夫よ、宮中の僧侶は(あなたが)病気だから祈祷をすると、布施をせがみます。

私の大君よ、もっとたび重ねて消息を聞かせて下さい。手紙をいただくのを、心待ちにいたしております。

こんな感じで綴られています。

決して、一つの説が、日本語ルーツとは限りません。

色んな説があって当たり前ですね。 大陸から日本に来たもの、南の島から移住したもの、北方アイヌの存在。

私たちの祖先はどんな人達だったのだろうと想像して楽しんでいるわけです。

魏志倭人伝をアイヌ語で訳した本も読みましたが、今一つ説得力に欠けました。

日本の北から九州、沖縄まで、アイヌ語があっても可笑しくはありませんから可能性はありますがね。

倭人伝は日本人の話したことを中国語で記載したものでしょう。

卑弥呼の文字は有名ですが、倭国では日女命(ヒメミコ・ヒミコ)と書いていたと思います。

卑弥呼は中国の当て字でしょう。

まぁ、私は専門家ではないので、各本の引用でしかありませんがね。

倭人伝については、詳しいHPがありますので割愛。

さて、邪馬台国は何処??

追記:2018年9月

邪馬台国は、最初は福岡後に大和に移ったと思います。

ですからどちらも正しいと言えます。

倭人は九州北部から朝鮮南部も倭国であったとされる意見もあります。

それはいずれ三国史記で記事にしたいと思います。

三国志は中国の文献ですが、三石史記は古代朝鮮の正史50巻を言います。朝鮮の文献ですが、そこには倭人が王だった時代があります。

日本人のルーツは、元々縄文人であるとしてもおかしくないのです。

弥生時代に稲作が始まったという歴史はもう古いのです。 中国から朝鮮を経て稲作が始まったというのが定説でしたが中国の一番古い稲作は6千年前です。昔は日本の稲作が5千年前からと言っていましたが、現在は中国より古く7千年前に作られていたことが分かっています。

纏まったら記事にしたいと思います。

アイヌ語と琉球語

奥羽北越地方で、山の斜面になっているようなところを「ヒラ」という。

普通の日本語では「ヒラ」は「平」で斜めでは無いところ言うが、ここでは反対に平で無いところを言う。

アイヌ語では崖の義を表す「ヒラ」の転訛だろうとしている。

琉球でもやはり坂を「ヒラ」という。

アイヌ語で人を「クル」と言う。 コロボックル・チュプカグルの類だ。

ところが琉球にもこの語がある。混淆験集に「大ころ、男の事か、こしあて大ころと云えば夫の事也」とある。

※「オモロ草紙」にウフクルという語がある。ウフはオホで、「大」である。

ウフクル即ち、大人である。

東北端と西南端、全くかけ離れたところに同一の言葉がある。

琉球の研究は、東北文化研究者の見逃しがたい一つである。

東北文化研究 中巻 昭和4年発行

※「オモロ草紙」とは

琉球の創世神話です。 この中に「アマミキヨ」、「シネリキヨ」という二人の神が天降って、国を作りかためたという神話が載っている。

まるで、イザナギ、イザナミの国作り神話と同じである。

アマミが天を意味する語とすれば、シネリも※パーリ語のシネルと同意儀語で「光の国」という意味である。

※パーリ語=セイロン島に伝わる仏典に用いた言語 (スリランカ・ミャンマー・タイ)

ヘブライ語の発音と意味・・・

「カク」=書く

「トル」=取る

「スム」=住む

「ホレブ」=滅ぶ

「ハラ」=祓う

「ハケシュ」=拍手

「ヤーレン」=歌を歌うと楽しくなる、

「ソーラン」=梯子=ニシンの群れを見るのに梯子に登ってみる。

「エッサ」=持っていきます。

「アタ」=あなた

「バレル」=はっきりさせる(ばれる)

「ホル」=穴

「コオル」=寒い

「ミツ」=果汁

「ヘスル」=減らす

「ダベル」=話す

「ヤドゥール」=宿る

「モノ」=物

「ハナク」=泣く

「ナシ」=主

「ミズラ」=水

「トリイ」=門

ハッケHakeH=投げよ

ヨイYoHy=やっつけよ つまり相撲の「ハッケヨイ」=投げよ、やっつけよ

八戸(はちのへ)はヘブライ語で神を意味する「ヤーヘー」から来たのでは?

まぁ、これについては、現代的な意味があるのですがね。

戸=牧場の木戸 南部の殿様が馬を牧場ごとに生産させ、競争させたなごりというところですかね。

以前「あらはばき」の記事の中で、「古事記はシュメール語で読める」という説があると記載しましたが、こんな記事を発見しました。

天皇をスメラミコトや、スメラギ、ミカド、などと呼ぶ時代がありました。

これは、よくご存知のことと思います?

しかし、現在はこの言語は失われています。

脱線しますが、昨年のこと・・・「ある子供に名前は?と聞くと「スメラギです」と答えた。

驚きましたね~ 子供に天皇と言う名前をつけているのですから・・・私は言葉を失いました。

スメ=(皇)・スメラ=(天皇)は古代バビロニア語のスメル(Sumer):シュメールとも発音される。

スメとは神の意で、ラテン語のスメ(Summae)も至上至高の意で同系語です。

スメラギとはスメル、アグ(AK)の複称です。

ミコト(尊、命)、ミカド(天皇)の言語はミグト(Migut)の転訛で“天降る開拓者”すなわち神ということ。

『天孫人種六千年史の研究』三島敦雄著

著者によると天皇の古語はすべてシュメール語で解釈できる。

古代の日本に天皇をいただいて天降った(=渡来した)民族は、シュメールの王族とその民だったと言う。

日本列島には、様々な民族が渡来・漂着していたことにも注目している。

倭人派は前インドのクメール族・隼人派と前出雲派はマラヤ・ポリネシヤ族・後出雲派は朝鮮ツングース族などである。

シュメール(メソポタミア文明)の媒介者としてヒッタイト民族(鉄を発明した民族)を置く説もあるようだ。

以前の記事「古代イスラエルと日本との密接な関係」の中では古代イスラエルの失われた10氏族の一部が日本に渡来したとしています。それが秦氏ですが、元首相の羽田氏の先祖とも考えられる。

また、「あらはばき」では、アラビア(ヤマン)からの発祥を称えています。

いずれの説も、メソポタミアを経由していることが言えるのではと考えます。

当然、文明の一部でありこれが全部を占めるとは考えていません。

しかし、いきなり「シュメール=スメル」としてシュメール文化に結び付けるのも考えものだ、梵語はペルシャ語系であるから、その前のアラビア語に解釈を求めなければならない。

アアビア語で見るとsummu=スムウ(高い、崇高な、偉大な)、sumu=スム(神)が考えられる。

神社の「お守り」・・・この語源はどこから来ているのだろう?

アラビア語に「m'amur=マムール」がある。意味は「守る、護る」幸運が続く、めでたい、繁栄などがあり、日本語の「マモル」に当たる。

これは、イスラム教の「コーラン」の中に「バイト・ウル・マムール」という言葉がある。

イスラムにとっては最も重要な存在である。「バイト=家、マムール=守る」

「高天原」もアラビア語に対応する。

タク=(丸天上、丸屋根、玉座)・・・複数形が、タカ=(丸天上、半円球のもの)

マ=(・・・のもの)あるいは、マア=(光沢、輝き) ハラア=(唯一の、秘密の場所)

一部「記紀解体」彩流社 近江雅和著 から

先日借りてきた本(大和は出雲の後継である・新泉社 安達 巌著)のはじめにこんな文があった。

古代朝鮮の新羅方言が、出雲なまりの原型であり、その延長線上にあるものが、やまとことばであって、決してやまとことばが、日本語のルーツでないこと、また出雲に古代の統一王朝が実在したことは、あの巨大な木造建築たる出雲の大社が、古代新羅船がもっとも辿りつきやすい、日本海沿いの島根半島の首根っこにあたる、出雲大川の下流地域であったことや、近年相次いで出雲の大社の周辺部から出上した、おどろくべき多量の青銅剣や銅鐸によって、すでに多くの人々の周知の事実である。

また、こんな文も・・・

毎年定期的に神様のサミットをおこなった場所は、古代出雲であって、決して北九州でもなければ大和でもなかった。それは出雲の神在月、他国の神無月伝承が、何よりも雄弁にこのことを物語っている。

この本については、面白い記事があったらいずれご紹介します。

近年、韓流ドラマがヒットし、韓国語を耳にしている人も多いかと思いますが、字幕スーパーを見て???あれ???発音も意味も同じジャン!と思ったことがあるのでは?

約束・理由・錯覚・都市・・・

誰でも知っている「カムサハムニダ」カムサのムは無声音ですから、ンに近いですね。

ハングルだと解り憎いですが、「カンサ」を漢字に戻すと「感謝」です。

「カンシャ」=「カンサ」似ていますね。これを漢字語というそうです。

音読みで日本の発音と似ています。

戻りますが、先日の「謎の出雲帝国」吉田大洋著 徳間書店 の中に

記紀はシュメール語で書かれた。とタイトルがあり、記紀のシュメール語訳が書いてあります。

古事記の序文の後半にこのようなことが記されています。

和銅四年(711)九月十八日、安万侶は稗田阿礼(ひえだのあれ)の誦むところの帝皇日継と先代旧辞を、お仰せのように細かな点まで記録しました。しかし、上古の言葉を漢字で書き表すことは困難でした。 訓で書き表すと意味がぴったりせず。音ばかりで書くと文章が長ったらしくなります。

そこで、ある文章には音訓交えて用い、またある文章には、すべて訓を用いました。

以前「あらはばき」でも書きましたが、この時代の日本語の漢字としては、まだルールが決まっておらず、それを現代人が読み解くのは、かなり難しいのではと感じます。

この「謎の出雲帝国」には、このように書いてありました。

日本語のルーツは北方系のウラル・アルタイ語、というのが定説だった。

しかし、国語学の第一人者であり、稲荷山鉄剣文の解読などで有名な大野普学習院大教授は、インド南部に住むドラヴィダ人の一方言であるタミール語に、日本の古語と対応する単語を続々と発見、”日本語のルーツはタミール語だ!”という新説を打ち出して話題を呼んだ。

その渡来ルートは、アーリア民族に圧迫されたドラヴィダ人が、アジア大陸の焼畑農耕を行いながら移動し、中国では漢民族になどに攻められて押し出され、イカダで海を渡り日本の九州や朝鮮半島の南部に入った。

一部は海路をとり、沖縄などを中継してやって来ている。

その時期は、縄文時代の中期から後期と考えられる。

ドラヴィダ人は、竜蛇神を信奉するシュメール人の一支族である。

前波教授は苗族(ミヤオ族)がシュメール語を日本に伝えたとし、記紀をシュメール語で読破した。

※苗種のSayr-mhot(サウルーミヤオ)、中国の史書に見える三苗(湖の苗族意味)は、黄河の上流は青海に起こった民族。

彼らは突厥族(とっけつぞく)に追われて、斉魯あたりに移ったが、ここでも支那族の攻撃にあい、海に逃れて、南九州は薩摩の坊津にたどりついた。

苗が渡来し、居ついたところを坊津(Bhot)倭人伝の設馬国(サルメ)はSaur-mhotの当て字で、これが奈良時代に地名は好字を選べとの勅命から薩摩になった。

突厥族はKuman-Siv 熊襲(クマソ)のことであり、やはり薩摩から渡来している。

長くなるのでこの辺で・・・

それでは、古事記をシュメール語で訳してみましょう。

古事記祝詞

【トヨタマ姫の歌・原文】

阿加蛇麻波袁佐閇比迦礼杼斯良多麻能

岐美何余曽比斯多布斗久阿理祁理

【漢文調訳(岩波書店版)】

赤玉は 緒さへ光れど 白玉の

君が装し 貴くありけり

【シュメール語訳】

aka dam,u sur gig rag, si lig dam

アカ ダマユ サエ ヒガ レジ シ ラジ ダマ

kin gi u gush tab tuku ur,kil.

キン ガ ユ グシ タブ トク アルゲル

【シュメール語の日本語訳】

私の愛した夫よ、宮中の僧侶は(あなたが)病気だから祈祷をすると、布施をせがみます。

私の大君よ、もっとたび重ねて消息を聞かせて下さい。手紙をいただくのを、心待ちにいたしております。

こんな感じで綴られています。

決して、一つの説が、日本語ルーツとは限りません。

色んな説があって当たり前ですね。 大陸から日本に来たもの、南の島から移住したもの、北方アイヌの存在。

私たちの祖先はどんな人達だったのだろうと想像して楽しんでいるわけです。

魏志倭人伝をアイヌ語で訳した本も読みましたが、今一つ説得力に欠けました。

日本の北から九州、沖縄まで、アイヌ語があっても可笑しくはありませんから可能性はありますがね。

倭人伝は日本人の話したことを中国語で記載したものでしょう。

卑弥呼の文字は有名ですが、倭国では日女命(ヒメミコ・ヒミコ)と書いていたと思います。

卑弥呼は中国の当て字でしょう。

まぁ、私は専門家ではないので、各本の引用でしかありませんがね。

倭人伝については、詳しいHPがありますので割愛。

さて、邪馬台国は何処??

追記:2018年9月

邪馬台国は、最初は福岡後に大和に移ったと思います。

ですからどちらも正しいと言えます。

倭人は九州北部から朝鮮南部も倭国であったとされる意見もあります。

それはいずれ三国史記で記事にしたいと思います。

三国志は中国の文献ですが、三石史記は古代朝鮮の正史50巻を言います。朝鮮の文献ですが、そこには倭人が王だった時代があります。

日本人のルーツは、元々縄文人であるとしてもおかしくないのです。

弥生時代に稲作が始まったという歴史はもう古いのです。 中国から朝鮮を経て稲作が始まったというのが定説でしたが中国の一番古い稲作は6千年前です。昔は日本の稲作が5千年前からと言っていましたが、現在は中国より古く7千年前に作られていたことが分かっています。

纏まったら記事にしたいと思います。

大和でしょう (^^♪

大和の前に 出雲があり

出雲が~大和の地に移ったと考えるのが自然かと思います

大和には都を見下ろす三輪山というのがあり

そこには出雲の神が祭られています (^_-)~☆

そして奇抜な発想・・・

読めば読むほど解らなくなるのです。

中断していますが 高橋良典「謎の新撰姓氏録」も面白いですヨ

古鏡に刻まれた謎の古代文字にも触れてるし。

出雲は島根県地方じゃなく大和にあって

上から 高天原 葦原中津国 土雲(出雲)は3階層になってたという説も「黄泉国の皇子」で紹介されています。

邪馬台国 何冊も読みましたが、どちらも正しそうで混乱しています ww

ひーさんが聴講していたらワクワクモノでしたよ。

結局我々の祖先はいろーんな地からやってきて混血してきたのでしょうね。

戦前の「大和民族選民思想」はなんだったのでしょうね。

あまり古い本だと、偽書と言われる本からの引用も見受けられます。

もう少し、他本も読まないと結論はでませんね。

日本民族は混血でに成り立ったいますね。

悪い言葉で言えば雑種ですかねww

大変面白かったです。出典も書いてあるので、1つずつ読んでみようと思います。

ここまで研究されてて凄いですね。

また立ち寄らせていただきます。

まだまだいろいろな説がありますが、のんびり調べたいと思います。DNAによる本もみましたが複雑でブログで簡単に表現するのは難しそうです。

DNA鑑定によれば、人々の移動がはっきりわかると思います。

そうすると言葉の交わりも比例するのかなぁ?とも考えます。

奈良以降中国との貿易らしいことは多くなります。

会話はどうしたのでしょう。 タイムスリップしてみたいところです。