「NAXOS(ナクソス)」というレーベルをご存知でしょうか。

クラシック音楽ファンには有名だと思いますが、

そうでない方は、そもそもレーベルなんてあまり気にしないですかね。

Wikipediaによると1987年設立とありますが

私が知ったのはその数年後だと思います。

衝撃でした。何ってその値段に。

当時は国内CDが、まだ1枚3,000円くらいしていました。

なので、クラシックファンはよく秋葉原にあった石丸電気・輸入盤専門店に

買いに行ってましたね。2~3割は安かったと思います。

そんな時代に1枚1,000円でしたので。

ただ、グラモフォン(Grammophon)、デッカ(Decca)、フィリップス(Philips)、EMI

といった有名レーベルでは見たことのない指揮者や演奏家、オーケストラでしたので

「安かろう、悪かろう」という感じで、最初は手が出し辛かったですが。

あと値段以外にも驚いた点があります。

それは、聴いたことのない作曲家や

有名な作曲家でもあまり知られていない作品を取り上げていたことです。

マイナーな曲(作曲家)など"チャレンジ"するのにはよかったですね。

でも、聴いていくうちに演奏自体も「悪くないぞ」と思うようになりました。

そもそもNAXOSのポリシーが「無名でも実力のある演奏家を起用する」

ということでしたので。

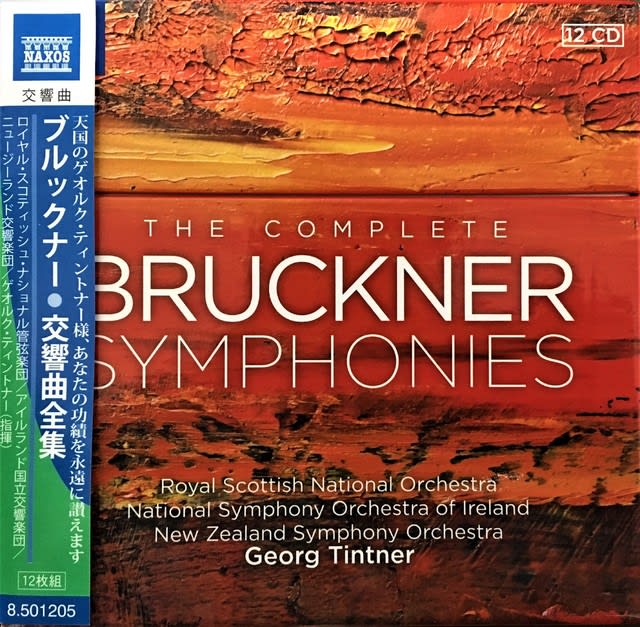

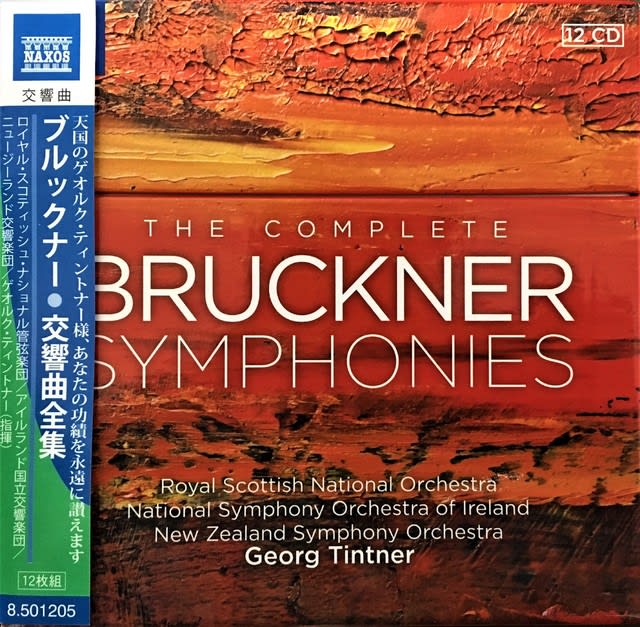

そんなNAXOSの演奏家の中でも、もっとも名声を博した一人が

指揮者のゲオルク・ティントナーではないでしょうか。

ブルックナーの交響曲全集録音に起用されNAXOSデビューしたのは70歳代後半でした。

(初めてのファン・レターは日本人の学生からだったそうです)

私はその頃、クラシック鑑賞サークルに入っていたのですが、

友人らと「ティントナーのブルックナー、結構よくないか?」と語り合った記憶があります。

ブルックナーの交響曲は曲によっては何度も改訂を行ったために

同じ曲でも校訂者の違いにより複数の「版」があります。

当初は、それぞれの曲の全ての版を網羅するという壮大な企画でしたが、

すでに病気(悪性黒色腫)に冒されれていたティントナーは

交響曲全11曲を一種類ずつ録音し終えたところで、自ら命を絶ちました。

(第1番~第9番と、習作の第00番、"無価値"とした第0番)

のちにNAXOSから出たブルックナー交響曲全集の帯には

次のような言葉が書かれています。

「天国のゲオルク・ティントナー様、あなたの功績を永遠に讃えます」

このような賛辞を贈られた演奏家を私は他に知りません。

そして彼の功績はこの讃辞に相応しいと思います。

世界中の多くのブルックナーファンも同じ気持ちだと思います。

「MOSTLY CLASSIC」でブルックナー特集を読んだせいか、

私的にブチ・ブルックナー・ブームがきてます。

クラシック音楽ファンには有名だと思いますが、

そうでない方は、そもそもレーベルなんてあまり気にしないですかね。

Wikipediaによると1987年設立とありますが

私が知ったのはその数年後だと思います。

衝撃でした。何ってその値段に。

当時は国内CDが、まだ1枚3,000円くらいしていました。

なので、クラシックファンはよく秋葉原にあった石丸電気・輸入盤専門店に

買いに行ってましたね。2~3割は安かったと思います。

そんな時代に1枚1,000円でしたので。

ただ、グラモフォン(Grammophon)、デッカ(Decca)、フィリップス(Philips)、EMI

といった有名レーベルでは見たことのない指揮者や演奏家、オーケストラでしたので

「安かろう、悪かろう」という感じで、最初は手が出し辛かったですが。

あと値段以外にも驚いた点があります。

それは、聴いたことのない作曲家や

有名な作曲家でもあまり知られていない作品を取り上げていたことです。

マイナーな曲(作曲家)など"チャレンジ"するのにはよかったですね。

でも、聴いていくうちに演奏自体も「悪くないぞ」と思うようになりました。

そもそもNAXOSのポリシーが「無名でも実力のある演奏家を起用する」

ということでしたので。

そんなNAXOSの演奏家の中でも、もっとも名声を博した一人が

指揮者のゲオルク・ティントナーではないでしょうか。

ブルックナーの交響曲全集録音に起用されNAXOSデビューしたのは70歳代後半でした。

(初めてのファン・レターは日本人の学生からだったそうです)

私はその頃、クラシック鑑賞サークルに入っていたのですが、

友人らと「ティントナーのブルックナー、結構よくないか?」と語り合った記憶があります。

ブルックナーの交響曲は曲によっては何度も改訂を行ったために

同じ曲でも校訂者の違いにより複数の「版」があります。

当初は、それぞれの曲の全ての版を網羅するという壮大な企画でしたが、

すでに病気(悪性黒色腫)に冒されれていたティントナーは

交響曲全11曲を一種類ずつ録音し終えたところで、自ら命を絶ちました。

(第1番~第9番と、習作の第00番、"無価値"とした第0番)

のちにNAXOSから出たブルックナー交響曲全集の帯には

次のような言葉が書かれています。

「天国のゲオルク・ティントナー様、あなたの功績を永遠に讃えます」

このような賛辞を贈られた演奏家を私は他に知りません。

そして彼の功績はこの讃辞に相応しいと思います。

世界中の多くのブルックナーファンも同じ気持ちだと思います。

「MOSTLY CLASSIC」でブルックナー特集を読んだせいか、

私的にブチ・ブルックナー・ブームがきてます。