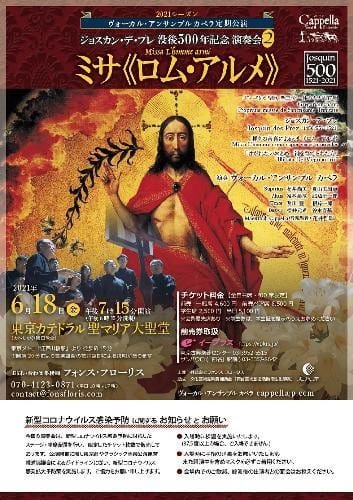

ジョスカン・デ・プレのミサ曲『ロム・アルメ』を聴いてきました。

グレゴリオ聖歌、聖書朗読を交えたカトリック「三位一体ミサ」の

枠組みの中で行われる、珍しいミサ形式の演奏会です。

ヴォーカル・アンサンブル・カペラ定期公演

「ジョスカン・デ・プレ没後500年記念演奏会2」

スペリウス:花井尚美・夏山美加恵

アルトゥス:富本泰成・渡辺研一郎

テノール:及川豊・根岸一郎

バッスス:櫻井元希・谷本喜基

音楽監督:花井哲郎

東京カテドラル聖マリア大聖堂

1521年没の方なので今年没後500年になります。

日本は室町時代後期、応仁の乱とか鉄砲伝来とかの時代です。

その頃の音楽を聴けるというのは、考えてみると凄いことですね。

ジョスカン・デ・プレは、今回の演奏された

「種々の音高による」ミサ『ロム・アルメ』のほかに

「第6旋法の」ミサ『ロム・アルメ』という曲も作っています。

プログラム・ノートには

違いや特徴などについていろいろと説明が書いてあるのですが

難しすぎて理解できません。

恐らく聴き比べても、よくわからないでしょう。

通常のミサ曲で歌われる

キリエ(Kyrie)

グロリア(Gloria)

クレド(Credo)

サンクトゥス(Sanctus)

アニュス・デイ(Agnus Dei)

の5曲がジョスカン・デ・プレによるもので

そこに、グレゴリオ聖歌の「アレルヤ唱」「昇階唱」「奉納唱」「拝領唱」

ラテン語の「聖書朗読」や「主の祈り」などが加わり

カトリック典礼の形式で演奏が行われました。

彼の曲は「メンスーラ・カノン」という

同じ旋律を複数の奏者が違うテンポで歌う手法が採られており

歌詞をある程度知っていても、どこを歌っているのかわからなくなります。

ですから正直言うと

グレゴリオ聖歌やラテン語で唱えられるパートの方が聴きやすいんですよね。

でも残響の長い教会聖堂で、美しいラテン語の歌声を聴くのは本当に気持ちがいい。

(特に東京カテドラルは別格ですね)

ヴォーカル・アンサンブル・カペラも素晴らしい。

ちなみに伴奏なしで歌われることをイタリア語で「ア・カペラ(a cappella)」といいますが

「cappella」は英語の「チャペル(chapel)」=「聖堂・礼拝堂」のことで

もともと「聖堂において」(in chapel)という意味だったそうです。

(妻に教えてもらいました)

演奏会に行ったのも、カテドラルを訪れたのも二年ぶりぐらいでしたが

久々に心洗われる一夜でした。

夜のカテドラル

ルルド

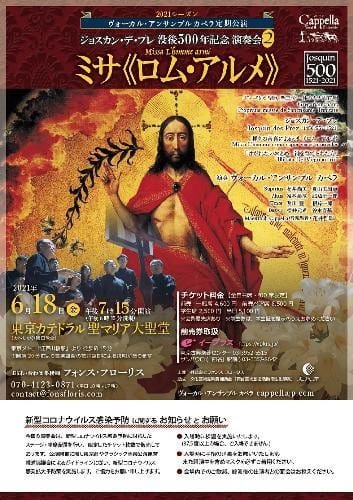

グレゴリオ聖歌、聖書朗読を交えたカトリック「三位一体ミサ」の

枠組みの中で行われる、珍しいミサ形式の演奏会です。

ヴォーカル・アンサンブル・カペラ定期公演

「ジョスカン・デ・プレ没後500年記念演奏会2」

スペリウス:花井尚美・夏山美加恵

アルトゥス:富本泰成・渡辺研一郎

テノール:及川豊・根岸一郎

バッスス:櫻井元希・谷本喜基

音楽監督:花井哲郎

東京カテドラル聖マリア大聖堂

1521年没の方なので今年没後500年になります。

日本は室町時代後期、応仁の乱とか鉄砲伝来とかの時代です。

その頃の音楽を聴けるというのは、考えてみると凄いことですね。

ジョスカン・デ・プレは、今回の演奏された

「種々の音高による」ミサ『ロム・アルメ』のほかに

「第6旋法の」ミサ『ロム・アルメ』という曲も作っています。

プログラム・ノートには

違いや特徴などについていろいろと説明が書いてあるのですが

難しすぎて理解できません。

恐らく聴き比べても、よくわからないでしょう。

通常のミサ曲で歌われる

キリエ(Kyrie)

グロリア(Gloria)

クレド(Credo)

サンクトゥス(Sanctus)

アニュス・デイ(Agnus Dei)

の5曲がジョスカン・デ・プレによるもので

そこに、グレゴリオ聖歌の「アレルヤ唱」「昇階唱」「奉納唱」「拝領唱」

ラテン語の「聖書朗読」や「主の祈り」などが加わり

カトリック典礼の形式で演奏が行われました。

彼の曲は「メンスーラ・カノン」という

同じ旋律を複数の奏者が違うテンポで歌う手法が採られており

歌詞をある程度知っていても、どこを歌っているのかわからなくなります。

ですから正直言うと

グレゴリオ聖歌やラテン語で唱えられるパートの方が聴きやすいんですよね。

でも残響の長い教会聖堂で、美しいラテン語の歌声を聴くのは本当に気持ちがいい。

(特に東京カテドラルは別格ですね)

ヴォーカル・アンサンブル・カペラも素晴らしい。

ちなみに伴奏なしで歌われることをイタリア語で「ア・カペラ(a cappella)」といいますが

「cappella」は英語の「チャペル(chapel)」=「聖堂・礼拝堂」のことで

もともと「聖堂において」(in chapel)という意味だったそうです。

(妻に教えてもらいました)

演奏会に行ったのも、カテドラルを訪れたのも二年ぶりぐらいでしたが

久々に心洗われる一夜でした。

夜のカテドラル

ルルド