2016年5月22日から、25日。3泊4日で、調べていた史跡を訪ねた。

早朝5時に自宅を出発し、大沼ICから高速を利用し虻田洞爺湖で降りた。目的地はあぶた道の駅付近にある歴史公園。

「あぶた道の駅」駐車場からの風景

「歴史公園」

(訪問時、5月22日、道南では桜は過ぎたが、アブタは満開)

この公園内には菅江真澄の歌碑がある。

菅江真澄は松前の沖の口に着いた彼は西蝦夷地へと行き、その後、戸井町や虻田町に来ている。彼の著書〔えぞのてぶり〕によると寛政三年(1791)アブタコタンに着き、東蝦夷地のアイヌの民族を観察。有珠山を6月10日に登ったとある。

菅江真澄の歌碑

〔 蝦夷見ても くもりも 波の 月きよく

吹く口びわの声の涼しさ 〕 (※ 口琵琶:アイヌの楽器であるムックリのこと)この歌の原風景は彼の著書「菅江真澄遊覧記 2」内田武志・宮本常一編訳(平凡社)「えぞのてぶり」に

『平穏に虻田のコタンに着いた。このコタンの運上屋のひろびろとして涼しそうな宿にはいった。蝦夷の住家は八十戸ばかりもあるというが、浜辺あるいは林の中にも見える。やや、日が暮れかかった空がくもりなく晴れて、はるかかなたまで波も静かでたいそう気持のよい夕べである。絃をひくような音が近く聞こえたのは何の音だろうかと耳をかたむけて聞いたが、いっそうに正体がわからない。これはどんなふうなものとかと問うと、主人は、シャモ(和人)は口琵琶というが、アヰノはこれをムクリンといって・・・竹で作ったものである。・・女(メノコ)たちが口にふくみ、左の手に端を持って、右の手で、その糸をひく、そして口の内ではなにごとかを云うそうである。外に出て、このさまを見ると子女たちは磯に立ち群れて、月にうかれながら吹き鳴らす・・・。』と記してある。

公園内にはその他の碑が幾つかある。

英国船「プロビデンス号」虻田に上陸の説明版(概略)

『寛政8年にイギリスの探検家ブロートンが率いるプロビデンス号が虻田沖(入江)に来航し碇泊。この急報に松前藩は藩士を派遣したが、言語が通ぜず、ロシア人に対応した経験のある藩士を派遣。船内を検分し、北日本の島々のあ傷の模写を許可して退去を求めた。此の語彼らはモロラン(室蘭)の湊を調査し、恵山岬にくけて出帆し、ブロートンは噴火湾の命名者として歴史に名をとどめた。また、英国船が来航したことは江戸幕府に大きな衝撃を与え、蝦夷地警備やアイヌ問題を松前藩に任せることはなく、幕府が直接対応。近藤重蔵や伊能忠敬などによる測量や巡視をすすめ、箱館へ蝦夷地奉行を置いた。

八王子千人同心を移住させ警備と開拓、有珠善光寺をはじめとする蝦夷三官寺の子雲流や虻田牧場の開設などの施策。その後も外国戦の接近、来航が頻繁となり、嘉永6(1853)年、アメリカの東インド艦隊のペリーが浦賀に来航、翌年「日米和親条約」が結ばれ、下田、箱館の2港が開港となり、長年の鎖国政策に終止符がうたれた。安政元年(1854)年のこと。』プロビデンス号の虻田来航は、日本の開国への大きなステップの一つであったといえよう・・・。

因みに室蘭に寄港したプロビデンス号帆船のモニュメント(所在場所:室蘭市絵鞆町)

室蘭にはプロビデンス号の探検家「ブロートン」と同名の喫茶・レストランがあり、「北寄貝」の入った母恋飯が有名。

JR「母恋駅」でも購入可能。美味しいので、また行きたい所。

蝦夷牧(有珠虻田牧場)跡

当時、戸川安諭という方が荷物の運搬や移動手段として馬の重要性から牧場開設を幕府に申し出、箱館奉行に着任。南部や先代から多くの牝馬を購入し牧場に放った。文化2(1805)年に開場式が行われ江戸幕府直轄の牧場として始まり、同時に福井政之助と村田卯五郎が願主となり馬の守護を祈って馬頭観世音碑を建立。しかし、文政5(1822)年、有珠山噴火によって牧士の村田父子や多くの人命・牝馬が犠牲になった。牧場はその後も運搬や軍馬用馬としての需要が高まったが、明治2(1869)年廃止となったという内容が記されている。

入江馬頭観世音碑(北海道指定有形文化財)

説明版には「蝦夷牧」と同様の記録があったが、やはり有珠山の大噴火による熱雲のために1430党の馬が焼死したり弘化2(1845)年3月の大雪で放牧中の馬900頭余りが死亡したと伝えられている。この牧場は北海道の官営牧場の創業期の事情やその後の牧場経営や馬の改良、繁殖など馬産史をうかがい知る学術的にも貴重なものいう。

文政噴火と和田屋茂平衛墓碑

文政5年(1822)1月19日の有珠山大噴火は寛政3年(1663)の噴火に次ぐ激しいものであり、火砕流により一瞬のうちにアブタコタンを焼き尽くした。死傷者は続々と善光寺に運ばれたが、手の施しようがなかったという。虻田場所請負人の和田茂平衛や婿の支配人松之介も絶命、墓碑が作られたが廃村(トコタン)になった跡に残っていたものを道路の拡幅改修時に歴史公園に移したということが説明版に記されている。

公園内にはイナウや「虻田先住アイヌ民族慰霊碑」と「アイヌ模様」と言っていいのか円柱のモニュメントがある。

この後、伊達方面に進み、道道779号、「紋鼈駅逓跡」を目指す。

早朝5時に自宅を出発し、大沼ICから高速を利用し虻田洞爺湖で降りた。目的地はあぶた道の駅付近にある歴史公園。

「あぶた道の駅」駐車場からの風景

「歴史公園」

(訪問時、5月22日、道南では桜は過ぎたが、アブタは満開)

この公園内には菅江真澄の歌碑がある。

菅江真澄は松前の沖の口に着いた彼は西蝦夷地へと行き、その後、戸井町や虻田町に来ている。彼の著書〔えぞのてぶり〕によると寛政三年(1791)アブタコタンに着き、東蝦夷地のアイヌの民族を観察。有珠山を6月10日に登ったとある。

菅江真澄の歌碑

〔 蝦夷見ても くもりも 波の 月きよく

吹く口びわの声の涼しさ 〕 (※ 口琵琶:アイヌの楽器であるムックリのこと)この歌の原風景は彼の著書「菅江真澄遊覧記 2」内田武志・宮本常一編訳(平凡社)「えぞのてぶり」に

『平穏に虻田のコタンに着いた。このコタンの運上屋のひろびろとして涼しそうな宿にはいった。蝦夷の住家は八十戸ばかりもあるというが、浜辺あるいは林の中にも見える。やや、日が暮れかかった空がくもりなく晴れて、はるかかなたまで波も静かでたいそう気持のよい夕べである。絃をひくような音が近く聞こえたのは何の音だろうかと耳をかたむけて聞いたが、いっそうに正体がわからない。これはどんなふうなものとかと問うと、主人は、シャモ(和人)は口琵琶というが、アヰノはこれをムクリンといって・・・竹で作ったものである。・・女(メノコ)たちが口にふくみ、左の手に端を持って、右の手で、その糸をひく、そして口の内ではなにごとかを云うそうである。外に出て、このさまを見ると子女たちは磯に立ち群れて、月にうかれながら吹き鳴らす・・・。』と記してある。

公園内にはその他の碑が幾つかある。

英国船「プロビデンス号」虻田に上陸の説明版(概略)

『寛政8年にイギリスの探検家ブロートンが率いるプロビデンス号が虻田沖(入江)に来航し碇泊。この急報に松前藩は藩士を派遣したが、言語が通ぜず、ロシア人に対応した経験のある藩士を派遣。船内を検分し、北日本の島々のあ傷の模写を許可して退去を求めた。此の語彼らはモロラン(室蘭)の湊を調査し、恵山岬にくけて出帆し、ブロートンは噴火湾の命名者として歴史に名をとどめた。また、英国船が来航したことは江戸幕府に大きな衝撃を与え、蝦夷地警備やアイヌ問題を松前藩に任せることはなく、幕府が直接対応。近藤重蔵や伊能忠敬などによる測量や巡視をすすめ、箱館へ蝦夷地奉行を置いた。

八王子千人同心を移住させ警備と開拓、有珠善光寺をはじめとする蝦夷三官寺の子雲流や虻田牧場の開設などの施策。その後も外国戦の接近、来航が頻繁となり、嘉永6(1853)年、アメリカの東インド艦隊のペリーが浦賀に来航、翌年「日米和親条約」が結ばれ、下田、箱館の2港が開港となり、長年の鎖国政策に終止符がうたれた。安政元年(1854)年のこと。』プロビデンス号の虻田来航は、日本の開国への大きなステップの一つであったといえよう・・・。

因みに室蘭に寄港したプロビデンス号帆船のモニュメント(所在場所:室蘭市絵鞆町)

室蘭にはプロビデンス号の探検家「ブロートン」と同名の喫茶・レストランがあり、「北寄貝」の入った母恋飯が有名。

JR「母恋駅」でも購入可能。美味しいので、また行きたい所。

蝦夷牧(有珠虻田牧場)跡

当時、戸川安諭という方が荷物の運搬や移動手段として馬の重要性から牧場開設を幕府に申し出、箱館奉行に着任。南部や先代から多くの牝馬を購入し牧場に放った。文化2(1805)年に開場式が行われ江戸幕府直轄の牧場として始まり、同時に福井政之助と村田卯五郎が願主となり馬の守護を祈って馬頭観世音碑を建立。しかし、文政5(1822)年、有珠山噴火によって牧士の村田父子や多くの人命・牝馬が犠牲になった。牧場はその後も運搬や軍馬用馬としての需要が高まったが、明治2(1869)年廃止となったという内容が記されている。

入江馬頭観世音碑(北海道指定有形文化財)

説明版には「蝦夷牧」と同様の記録があったが、やはり有珠山の大噴火による熱雲のために1430党の馬が焼死したり弘化2(1845)年3月の大雪で放牧中の馬900頭余りが死亡したと伝えられている。この牧場は北海道の官営牧場の創業期の事情やその後の牧場経営や馬の改良、繁殖など馬産史をうかがい知る学術的にも貴重なものいう。

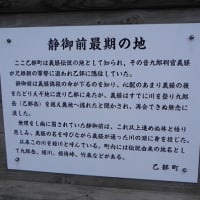

文政噴火と和田屋茂平衛墓碑

文政5年(1822)1月19日の有珠山大噴火は寛政3年(1663)の噴火に次ぐ激しいものであり、火砕流により一瞬のうちにアブタコタンを焼き尽くした。死傷者は続々と善光寺に運ばれたが、手の施しようがなかったという。虻田場所請負人の和田茂平衛や婿の支配人松之介も絶命、墓碑が作られたが廃村(トコタン)になった跡に残っていたものを道路の拡幅改修時に歴史公園に移したということが説明版に記されている。

公園内にはイナウや「虻田先住アイヌ民族慰霊碑」と「アイヌ模様」と言っていいのか円柱のモニュメントがある。

この後、伊達方面に進み、道道779号、「紋鼈駅逓跡」を目指す。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます