2016年5月22日、喜茂別町の史跡「道しるべ」の碑を訪ねた後、次の目的地に向かい、喜茂別から国道230号線中山峠へ向かった。

峠の頂上には道の駅などがあるが、私たちは「本願寺道路」を開削したという僧侶の碑を目的としていた。北海道の開拓がまだ十分ではなかった時代、道路の必要性を説いた安政の探検家松浦武四郎であることも訪ねたいという理由の一つであった。

峠の頂上に着いたら、まだ残雪が所々にあり、銅像には近寄れたが、台座の文字が雪に埋もれた状態であった。

「東本願寺道路」は明治初期石狩の国の札幌と胆振国尾去別(現在の伊達市長和と平岸の間に道路を開削しその労力には僧侶や士族と平民、アイヌが従事した。この経路は従来からアイヌが通行しており、江戸時代には松浦武四郎らもアイヌの案内で通っていた。

道路の起点である伊達市長和の碑は2015年10月13日に訪ねているので、その石碑

因みに、北海道函館水産高等学校(北斗市七重浜)の側にも「本願寺道路」の説明版がある。

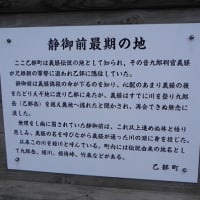

説明版

中山峠の北門開拓「現如上人像」と雪に埋もれている「本願寺道路碑」

中山峠を札幌方面に進み、簾舞の目的地に行った。

札幌市簾舞の中学校附近に札幌ふるさと文化百選・本願寺街道」の説明版がある。

マップの拡大図

説明には・・・

『簾舞二星岱麓の南側および旧「山の上」(現みすまい団地)と称したところ、札幌の黎明期、僧侶たち一行が困苦欠乏に窮しながらも敢然と未開の大原始林に挑んで一条の道路を開削した「本願寺道路(別名:有珠新道)の跡がある。

安政年間、虻田から洞爺湖を経て札幌に入り、「川に従い虻田、有珠に道を開かば、その便利いかばかりならん」とその必要性を説いたのは幕末の探検家松浦武四郎だった。

明治時代、新政府にとって北海道の開拓は急務で、特に太平洋側と札幌本府を結ぶ道路は必要不可欠であった。同2年、本願寺は「新道切開」移民を奨励」「教化普及」の目的に寄り、政府に北海道開拓の官許を得て、翌3年、若干19歳の法嗣現如上人が中心となり、新道の開削を始める。

特に、札幌と函館を結ぶ重要道路として工事に最も力を入れたのは尾去別から平岸までの道路(約104㎞)の事業で山間渓谷難所続きも1年3ケ月の突貫工事により4年10月に完成させた。それは、現在の国道230号線の原型となったもので、当時の姿の一部を簾舞でしのぶことができる。

また、明治5年1月開拓使は、この道を利用する旅人へ宿泊休憩など便宜を図るために「通行屋」を開設、屋守の黒岩清五郎一家がこの地の最初の定住者となり、簾舞開拓の原点となった。

この街道が後世、地域発展に大きく貢献したことは言うまでもない往時を知る貴重な「史跡である。』と書かれていた。(平成8年10月10日 簾舞通行屋保存会)

この説明版を見て、矢印にしたがって、「中学校」に行った。

校庭の少し広い場所に駐車させてもらい、石碑を訪ねた。

校舎の裏にある道しるべ

本願寺道路跡で(往時の街道に立つ

学校は日曜日なので誰もいないように思えたが、お帰りになる先生に出合い、校舎の裏にある「本願寺跡地」を訪ねたことを伝えると、「学校でも生徒に教えている。」ということでした。郷土の歴史にじかに触れることのできる場でもある。先生は校長先生でした。

この後、本願寺道路の終点碑がある平岸の天神山附近に向かった。

終点石碑と説明版

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます