大野小学校敷地内に会所跡と大開田がある。小学校に歴史的な史跡があるのは非常に珍しいのではないかと思う。

まず、校内は夏休み中とあって子供たちの姿はないが、正面玄関に1台の車があり、何か荷を下ろしている男性がいた。

説明版の写真を撮っている私達はこの敷地内に「赤い鳥」の校長先生の記念があるはずだと思うので、銅像がないかなどうろうろしていた。車の側の男性に「ここに校長先生などの銅像がありませんか・・・」とプリントを見てもらった。「私は現在の校長ですが・・・赴任してきてまだ日が浅いですが・・・ここに郷土資料館があったのですが、分庁舎の2階に資料は全部移ってます。」と説明して下さった。その方は大野小学校の校長先生でした。

大野小学校校庭(○印・・・大野会所跡と杉の大株)

大野小学校の説明には

『明治十年(一八七七9二月、大野、本郷、市渡各村の役人五名が函館支庁から呼び出され、学校設立を説諭された。帰村後、各村で相談したが、まとまらないまま月日が流れ、その後少書記官柳田友郷、一等属有竹裕の両人がら依存して校舎設立を促し、文月村も加わることになった。子弟教育のため学校設立に反対はなく、四つの村で協議がすすめられ、場所は大野村と決定。明治十一年二月十六日、大野村九番地、旧扱い所(村役人の詰所)を改造し、「大野学校」として開校した。』と歴史的経緯が掛かれ、その後明治二十五年に公立大野尋常小学校と改称、六か村で唯一、高等科がもうけられた。ほかの小学校を卒業した人は遠距離投稿して勉学に励んだという。

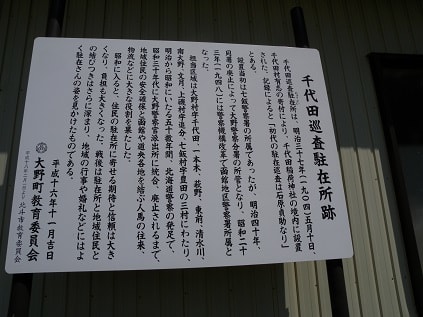

大野会所の説明版と大きな杉の木の根

『文化2年(1805)大野は幕府の手により、諸国から集められた500人によって庚申塚(本郷)に90町歩、文月に50町歩が大開田された。それには箱館奉行の山田鯉兵衛、村上次郎衛門、石坂武兵衛、代島章平らの役人が当たった。

広い敷地内の開田の役所である会所を置いた。それが後に大野小学校の敷地になった。

周囲には多くの杉がそびえていたが、その大木の一つがこれである・・・。(支柱に囲まれた黒っぽい切株)』

少し離れた場所にある郷土資料館に向かった。

女性の学芸員さんに「鹿島神社境内の庚申塚について電話をして教えていただいたものです。」電話の方は不在であったので、わざわざ神社まで確認に行ってくださったことのお礼としっかり見なかったことのお詫びを伝えてもらうことをお願いした。

大野小学校の校長先生であった「木村文助」のことを現在の校長先生から、郷土資料館に資料があると聞いたことを訴えると写真の展示場所やパンフレットをいただいた。

木村文助校長先生は「生活綴り方指導の先駆者」ということで、方言を交え素直な大野の綴り方は全国に読まれた。

児童月刊雑誌「赤い鳥」(主宰 鈴木 三重吉)が発刊され、綴り方も率先指導して投稿。毎号、入選し、北海道の「赤い鳥学校」と言われた。

方言と云えば、最近ラジオ体操で話題になっているのが、各地の方言でアナウンスするというユニークというのか地域にとっては親しみのある言葉で「手を挙げて・・・とか膝を曲げて・・・」を「腕っこあげて、ひざっこ曲げで~」とか子供から高齢者も楽しく体操が出来て人気があるのだという。気取りのないありのままの郷土の伝統を大事にすることって最高。

まず、校内は夏休み中とあって子供たちの姿はないが、正面玄関に1台の車があり、何か荷を下ろしている男性がいた。

説明版の写真を撮っている私達はこの敷地内に「赤い鳥」の校長先生の記念があるはずだと思うので、銅像がないかなどうろうろしていた。車の側の男性に「ここに校長先生などの銅像がありませんか・・・」とプリントを見てもらった。「私は現在の校長ですが・・・赴任してきてまだ日が浅いですが・・・ここに郷土資料館があったのですが、分庁舎の2階に資料は全部移ってます。」と説明して下さった。その方は大野小学校の校長先生でした。

大野小学校校庭(○印・・・大野会所跡と杉の大株)

大野小学校の説明には

『明治十年(一八七七9二月、大野、本郷、市渡各村の役人五名が函館支庁から呼び出され、学校設立を説諭された。帰村後、各村で相談したが、まとまらないまま月日が流れ、その後少書記官柳田友郷、一等属有竹裕の両人がら依存して校舎設立を促し、文月村も加わることになった。子弟教育のため学校設立に反対はなく、四つの村で協議がすすめられ、場所は大野村と決定。明治十一年二月十六日、大野村九番地、旧扱い所(村役人の詰所)を改造し、「大野学校」として開校した。』と歴史的経緯が掛かれ、その後明治二十五年に公立大野尋常小学校と改称、六か村で唯一、高等科がもうけられた。ほかの小学校を卒業した人は遠距離投稿して勉学に励んだという。

大野会所の説明版と大きな杉の木の根

『文化2年(1805)大野は幕府の手により、諸国から集められた500人によって庚申塚(本郷)に90町歩、文月に50町歩が大開田された。それには箱館奉行の山田鯉兵衛、村上次郎衛門、石坂武兵衛、代島章平らの役人が当たった。

広い敷地内の開田の役所である会所を置いた。それが後に大野小学校の敷地になった。

周囲には多くの杉がそびえていたが、その大木の一つがこれである・・・。(支柱に囲まれた黒っぽい切株)』

少し離れた場所にある郷土資料館に向かった。

女性の学芸員さんに「鹿島神社境内の庚申塚について電話をして教えていただいたものです。」電話の方は不在であったので、わざわざ神社まで確認に行ってくださったことのお礼としっかり見なかったことのお詫びを伝えてもらうことをお願いした。

大野小学校の校長先生であった「木村文助」のことを現在の校長先生から、郷土資料館に資料があると聞いたことを訴えると写真の展示場所やパンフレットをいただいた。

木村文助校長先生は「生活綴り方指導の先駆者」ということで、方言を交え素直な大野の綴り方は全国に読まれた。

児童月刊雑誌「赤い鳥」(主宰 鈴木 三重吉)が発刊され、綴り方も率先指導して投稿。毎号、入選し、北海道の「赤い鳥学校」と言われた。

方言と云えば、最近ラジオ体操で話題になっているのが、各地の方言でアナウンスするというユニークというのか地域にとっては親しみのある言葉で「手を挙げて・・・とか膝を曲げて・・・」を「腕っこあげて、ひざっこ曲げで~」とか子供から高齢者も楽しく体操が出来て人気があるのだという。気取りのないありのままの郷土の伝統を大事にすることって最高。

雑草が茂り、若干分かり難いが、丸型の石碑が目立った。その側に杭で囲まれた所に基石がある。

雑草が茂り、若干分かり難いが、丸型の石碑が目立った。その側に杭で囲まれた所に基石がある。