木古内から湯ノ岱と宮越の間にあるJR江差線「あまのがわ」駅?に寄り、ぐるっと廻って、厚沢部から大野方面に向かう。以前、国道沿いに立っている「二股口激戦地」に入ったが、道が左右に分かれていたが、道が雑草で見えなかった。今度はわかりそうなので、左側に進んでみると、山に入る案内標識があった。細い道ではあるが登山道のように踏み跡が明瞭。ところどころに「古戦場跡」への道案内がある。

国道227号線沿いの入り口

国道沿いの二股口激戦地への木柱の側には「箱館戦争二股口の戦い」の説明が書かれている。

「明治元年(1868)10月、、榎本武揚率いる艦隊は鷲ノ木に上陸した。新政府軍に勝利した榎本政権は五稜郭に樹立した。奪回をめざす新政府軍は江差方面から上陸し、江差山道を通過するのは十分想定された。従って榎本軍は山沿いに散兵壕や台場を築き、下二股側の崖をはさんで反攻を防ぐ作戦に出た。新政府軍は翌2年(1869)予想通り乙部、江差から上陸した約600人が山道を通った。

(私たちは乙部の官軍上陸の記念碑は2011年に訪ねている。)

一方、榎本軍の土方歳三を隊長とする約300人は台場山へ砲台も築き二股口で待ち構えていた。4月13日(旧暦)、新政府軍は対岸にたどりつき戦闘が開始された。川を渡り天然の要塞である二股口を突破しようと何度も試みるが土方隊の発砲で押し返された。

海岸線矢不来の戦いで榎本軍が敗れたため、土方隊が5月1日陣地を放棄して五稜郭方面へ退却した。」

平成12年8月 大野町教育委員会 (平成十八年二月一日より 北斗市教育委員会)

車を止めた所から平坦な道を歩き、激戦地への登り道へ入る所

歩きやすい山道もある。

山道の奥には「江差山道」についての説明と土方歳三の詠んだ歌碑がある。

「江差山道通行の難所と二股古戦場跡」

『この場所は、昔一番古い道路のあったところで、江差山道の難所と云われたところです。下方の川は大野川の支流下二股側があります。箱館戦争の明治2年の戦いでは、榎本軍が各要所に塹壕を掘って土方歳三を隊長とする約300人の兵を率い頑強に官軍の全身を阻止したところであります。

海岸線の矢不来線では榎本軍が退却したので、土方軍も撤退したものですが、そうでなかったら二股戦はまだまだ長引いたものと思われる。明治3年8月4日には、後に京都東本願寺22代法王となった大谷光螢一行が江差までおもむくためにこの沢を越したところでもあり、江差のニシン漁華やかな時代には大勢の人々が往来したところの道路でもありました。

大野町教育委員会(平成十八年二月一日より北斗市教育委員会)』と書かれてます。

途中、塹壕や箱館戦争土方郡戦死者の御霊の場所がある。

また、山道説明版の横には土方歳三の詠んだ歌碑があります。

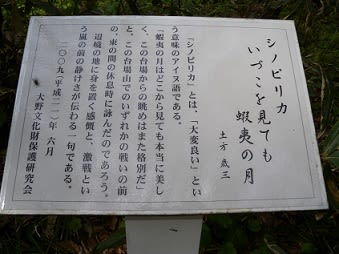

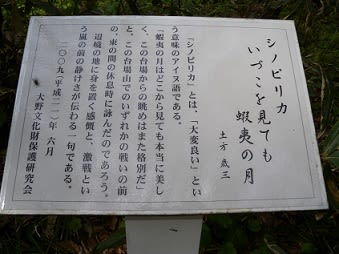

『シノビリカ いづこを 見ても 蝦夷の月』

『「シノビリカ」とは「大変良い」という意味のアイヌ語である。「蝦夷の月」はどこから見ても本当に美しく、この台場からの眺めはまた格別だ」と

この台場山でのいずれかの戦の前の束の間の休息時に詠んだのであろう。辺境の地に身を置く感漑と激戦という嵐の前の静けさが伝わる一句である。』

二〇〇九(平成二十一年)六月 大野文化財保護研究会 と記載されてます。

山道途中でニリン草が咲いていた。

参考:乙部の官軍上陸の地

『北海道夜明けの地~箱館戦争官軍上陸の地』の説明には『明治二年四月九日未明、乙部沖に官軍の「甲鉄」、「春日」など八隻の軍艦が集結し、にしん漁最盛期の前浜は黒船の来襲を思わせる光景となっていた。箱館戦争(明治元年~二年)は鳥羽伏見の戦いに端を発した戊辰戦争の最終局面で榎本武揚率いる旧幕府軍が蝦夷共和国の成立を目指して蝦夷地を占領した戦いとそれを明治新政府の官軍が奪還した戦いをさします。明治元年「開陽丸」などで東京、品川沖を脱走した旧幕府軍は、十月二十日、鷲ノ木(森町)に上陸、箱館、松前、館城(厚沢部町)などを次々と陥落させ、十二月十五日、箱館・五稜郭において蝦夷共和国を成立させました。官軍は、翌年兵力をたて直し青森に集結。千五百人の兵と「甲鉄」、「春日」「朝暘」など軍艦八隻で四月六日蝦夷奪還に向け出港しました。途中霧のため平館(青森県、東津軽郡)に停泊後、松前、江差のお気を旧幕府軍に気付かれないよう通過。乙部沖には九日未明に到着し、上陸の状況をうかがったのであります。村民は大挙して沖に現れた官軍の軍艦に対し、漁船を出港して、旧幕府軍の情報を伝え、これが上陸開始の契機となり、津花(当地)及び相泊(館浦)への千人の村民が官軍に協力したことによって、その後の線上における重要な役割を果たすことになったのです。・・・・略・・・江差を奪還。松前道や鶉山道(渡島中山峠)などから箱館に進軍し、ついに五月十八日、榎本武揚をはじめ旧幕府軍千人を五稜郭から投降させ箱館戦争が終結しました。・・・略・・・』今テレビで「八重の桜」が放映中ですが、鳥羽伏見の戦いや榎本武揚などの名が出ています。

国道227号線沿いの入り口

国道沿いの二股口激戦地への木柱の側には「箱館戦争二股口の戦い」の説明が書かれている。

「明治元年(1868)10月、、榎本武揚率いる艦隊は鷲ノ木に上陸した。新政府軍に勝利した榎本政権は五稜郭に樹立した。奪回をめざす新政府軍は江差方面から上陸し、江差山道を通過するのは十分想定された。従って榎本軍は山沿いに散兵壕や台場を築き、下二股側の崖をはさんで反攻を防ぐ作戦に出た。新政府軍は翌2年(1869)予想通り乙部、江差から上陸した約600人が山道を通った。

(私たちは乙部の官軍上陸の記念碑は2011年に訪ねている。)

一方、榎本軍の土方歳三を隊長とする約300人は台場山へ砲台も築き二股口で待ち構えていた。4月13日(旧暦)、新政府軍は対岸にたどりつき戦闘が開始された。川を渡り天然の要塞である二股口を突破しようと何度も試みるが土方隊の発砲で押し返された。

海岸線矢不来の戦いで榎本軍が敗れたため、土方隊が5月1日陣地を放棄して五稜郭方面へ退却した。」

平成12年8月 大野町教育委員会 (平成十八年二月一日より 北斗市教育委員会)

車を止めた所から平坦な道を歩き、激戦地への登り道へ入る所

歩きやすい山道もある。

山道の奥には「江差山道」についての説明と土方歳三の詠んだ歌碑がある。

「江差山道通行の難所と二股古戦場跡」

『この場所は、昔一番古い道路のあったところで、江差山道の難所と云われたところです。下方の川は大野川の支流下二股側があります。箱館戦争の明治2年の戦いでは、榎本軍が各要所に塹壕を掘って土方歳三を隊長とする約300人の兵を率い頑強に官軍の全身を阻止したところであります。

海岸線の矢不来線では榎本軍が退却したので、土方軍も撤退したものですが、そうでなかったら二股戦はまだまだ長引いたものと思われる。明治3年8月4日には、後に京都東本願寺22代法王となった大谷光螢一行が江差までおもむくためにこの沢を越したところでもあり、江差のニシン漁華やかな時代には大勢の人々が往来したところの道路でもありました。

大野町教育委員会(平成十八年二月一日より北斗市教育委員会)』と書かれてます。

途中、塹壕や箱館戦争土方郡戦死者の御霊の場所がある。

また、山道説明版の横には土方歳三の詠んだ歌碑があります。

『シノビリカ いづこを 見ても 蝦夷の月』

『「シノビリカ」とは「大変良い」という意味のアイヌ語である。「蝦夷の月」はどこから見ても本当に美しく、この台場からの眺めはまた格別だ」と

この台場山でのいずれかの戦の前の束の間の休息時に詠んだのであろう。辺境の地に身を置く感漑と激戦という嵐の前の静けさが伝わる一句である。』

二〇〇九(平成二十一年)六月 大野文化財保護研究会 と記載されてます。

山道途中でニリン草が咲いていた。

参考:乙部の官軍上陸の地

『北海道夜明けの地~箱館戦争官軍上陸の地』の説明には『明治二年四月九日未明、乙部沖に官軍の「甲鉄」、「春日」など八隻の軍艦が集結し、にしん漁最盛期の前浜は黒船の来襲を思わせる光景となっていた。箱館戦争(明治元年~二年)は鳥羽伏見の戦いに端を発した戊辰戦争の最終局面で榎本武揚率いる旧幕府軍が蝦夷共和国の成立を目指して蝦夷地を占領した戦いとそれを明治新政府の官軍が奪還した戦いをさします。明治元年「開陽丸」などで東京、品川沖を脱走した旧幕府軍は、十月二十日、鷲ノ木(森町)に上陸、箱館、松前、館城(厚沢部町)などを次々と陥落させ、十二月十五日、箱館・五稜郭において蝦夷共和国を成立させました。官軍は、翌年兵力をたて直し青森に集結。千五百人の兵と「甲鉄」、「春日」「朝暘」など軍艦八隻で四月六日蝦夷奪還に向け出港しました。途中霧のため平館(青森県、東津軽郡)に停泊後、松前、江差のお気を旧幕府軍に気付かれないよう通過。乙部沖には九日未明に到着し、上陸の状況をうかがったのであります。村民は大挙して沖に現れた官軍の軍艦に対し、漁船を出港して、旧幕府軍の情報を伝え、これが上陸開始の契機となり、津花(当地)及び相泊(館浦)への千人の村民が官軍に協力したことによって、その後の線上における重要な役割を果たすことになったのです。・・・・略・・・江差を奪還。松前道や鶉山道(渡島中山峠)などから箱館に進軍し、ついに五月十八日、榎本武揚をはじめ旧幕府軍千人を五稜郭から投降させ箱館戦争が終結しました。・・・略・・・』今テレビで「八重の桜」が放映中ですが、鳥羽伏見の戦いや榎本武揚などの名が出ています。

階段の奥が神社

階段の奥が神社

モロラン地名発祥の地

モロラン地名発祥の地

説明案内

説明案内

原始が原まで20mの案内

原始が原まで20mの案内

を過ぎると間もなく広い平地になり、目的地の「松浦武四郎通過の地」に到着した。

を過ぎると間もなく広い平地になり、目的地の「松浦武四郎通過の地」に到着した。 汗を流した分、到着した喜びは言葉にならない・・・「松浦武四郎の通過地」に今いるという・・・満足(自己満足かな)。

汗を流した分、到着した喜びは言葉にならない・・・「松浦武四郎の通過地」に今いるという・・・満足(自己満足かな)。

猩々袴

猩々袴