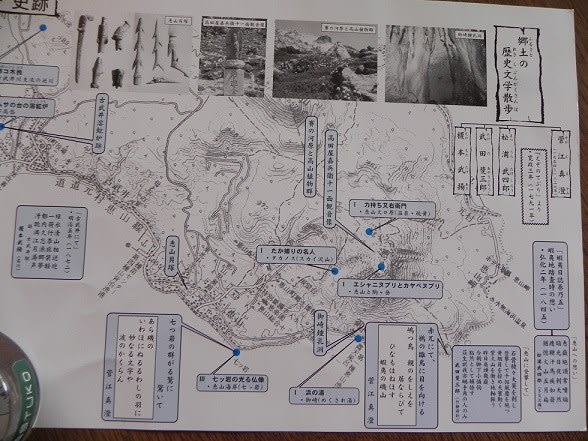

夕張市には化石が採れたという冷水山があり、興味があったので、ホテルの裏側からスキー場の中を登ったり、メロン城に行って見たり、映画「幸福の黄色ハンカチ」のロケ地を訪ねたり、何度か訪ねた思い出の地ですが、「北海道」の名付け親松浦武四郎もこの地を調査探検している。

現在は、人口減ですが、この町の医療について「今の夕張の現実は将来の日本にも同じように・・・予測される。」と地域医療の先端を歩まれた故M先生の講演を函館で聴講したこともあるので、とても心に残る印象的な街です。

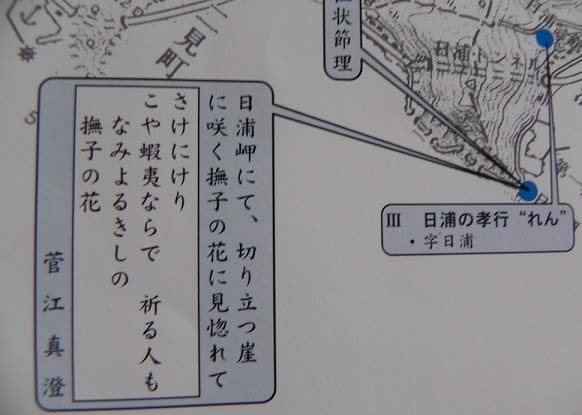

松浦武四郎著、秋葉實解譯「丁巳東西蝦夷山川地理取調日誌 下」の「第十六巻由宇発利 日誌(二)」には

夕張市の滝上付近の記録がある

『パンケソウ 一口に成りて落ちる也。巾五丈高三丈計、右の方大平岩盤の上より望むる也。其滝の前に彼レフルシベ有る也。又、少し上りて屏風岩とも云如き大岩立てり。此傍より上え行又大平盤の上え行、川を隔て北岸を見に、

ヘンケソウホコマブ(滝の上・・・秋葉氏の解読注釈)巾三尺の滝一すじ山より落る也。其滝五丈計のもの二段有、実に天下の奇観也。こへて又岩の上しばし過 ヘンケソウ 則是をカモイソウと云也。此辺川巾弐百間計、平磐也。其川流三筋の滝と成て落る。第一の方南の滝は小さく、巾六尺計にて高三丈位。其中にあるもの一番高く見ゆ。巾二丈位、高三丈位。此滝の前は竈の如く成りたり。第三北の滝巾一丈五六尺にて、此中滝と並び落る也。其岩盤岩大穴多く明て、実に希代の絶景なり、滝の上遅流にして深きよし。凡湖水かとも怪しまる程の場所なり。其風景中々画くとも其万分の一をも描写し難し。・・・余此所にて考えしに、余無量寿経の曼荼羅の、又は阿弥陀経のと申極楽浄土の躰相を見て、甚其楽しみ、また其仏殿楼閣の荘厳の美を、是が、彼の方便かと思ひ怪しみが・・・』と記録している。

夕張川に架る千鳥橋を渡を渡って・・・

千鳥ヶ淵の千鳥滝

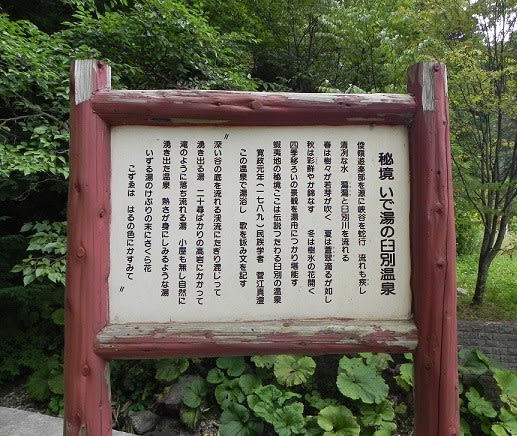

千鳥ケ滝の説明版

林の茂みから赤レンガの建物が見えた。それはエコな発電所であった。

水力発電所と説明版と産業遺産的発電所

発電所は滝の落差を利用してタービンを回すシステムで、現在の出力2340kWの電力を供給するという

滝上水力発電所の建物があった。

最初この建物を見た時は産業遺産として保存しているのかと思ったが、説明版を見ると、現役だそうです。

1925年(大正14年)、北炭滝之上水力発電所が建設で、當時は代表的な洋風建造物。全盛期にあった北炭の姿を象徴している・・・と説明がある。

昔の夕張は石炭で栄えた街だったが、メロンも有名。

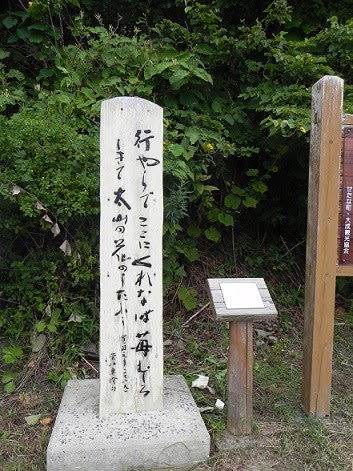

そして江戸時代末期に蝦夷地探検した松浦武四郎が絶賛した千鳥が滝という自然もある。

丁度北海道と名付けられて150年。武四郎が見た絶景は私としては地域のお宝的存在に思える。

武四郎の描いたこの辺の案内説明版がないので個人的には、少々寂しい。有ったらいいな~と思っている。

現在は、人口減ですが、この町の医療について「今の夕張の現実は将来の日本にも同じように・・・予測される。」と地域医療の先端を歩まれた故M先生の講演を函館で聴講したこともあるので、とても心に残る印象的な街です。

松浦武四郎著、秋葉實解譯「丁巳東西蝦夷山川地理取調日誌 下」の「第十六巻由宇発利 日誌(二)」には

夕張市の滝上付近の記録がある

『パンケソウ 一口に成りて落ちる也。巾五丈高三丈計、右の方大平岩盤の上より望むる也。其滝の前に彼レフルシベ有る也。又、少し上りて屏風岩とも云如き大岩立てり。此傍より上え行又大平盤の上え行、川を隔て北岸を見に、

ヘンケソウホコマブ(滝の上・・・秋葉氏の解読注釈)巾三尺の滝一すじ山より落る也。其滝五丈計のもの二段有、実に天下の奇観也。こへて又岩の上しばし過 ヘンケソウ 則是をカモイソウと云也。此辺川巾弐百間計、平磐也。其川流三筋の滝と成て落る。第一の方南の滝は小さく、巾六尺計にて高三丈位。其中にあるもの一番高く見ゆ。巾二丈位、高三丈位。此滝の前は竈の如く成りたり。第三北の滝巾一丈五六尺にて、此中滝と並び落る也。其岩盤岩大穴多く明て、実に希代の絶景なり、滝の上遅流にして深きよし。凡湖水かとも怪しまる程の場所なり。其風景中々画くとも其万分の一をも描写し難し。・・・余此所にて考えしに、余無量寿経の曼荼羅の、又は阿弥陀経のと申極楽浄土の躰相を見て、甚其楽しみ、また其仏殿楼閣の荘厳の美を、是が、彼の方便かと思ひ怪しみが・・・』と記録している。

夕張川に架る千鳥橋を渡を渡って・・・

千鳥ヶ淵の千鳥滝

千鳥ケ滝の説明版

林の茂みから赤レンガの建物が見えた。それはエコな発電所であった。

水力発電所と説明版と産業遺産的発電所

発電所は滝の落差を利用してタービンを回すシステムで、現在の出力2340kWの電力を供給するという

滝上水力発電所の建物があった。

最初この建物を見た時は産業遺産として保存しているのかと思ったが、説明版を見ると、現役だそうです。

1925年(大正14年)、北炭滝之上水力発電所が建設で、當時は代表的な洋風建造物。全盛期にあった北炭の姿を象徴している・・・と説明がある。

昔の夕張は石炭で栄えた街だったが、メロンも有名。

そして江戸時代末期に蝦夷地探検した松浦武四郎が絶賛した千鳥が滝という自然もある。

丁度北海道と名付けられて150年。武四郎が見た絶景は私としては地域のお宝的存在に思える。

武四郎の描いたこの辺の案内説明版がないので個人的には、少々寂しい。有ったらいいな~と思っている。