高知の維新博の旅3日目。龍馬の殿堂「坂本龍馬記念館」へ。

昨年4月に新館が完成してリニューアルオープンした。

高知へは3年振りで、ゆっくり見学できた。

この記念館は、平成3年11月15日にオープンした。

当時の高知商工会議所青年部のメンバーが中心となり、

新しい日本の国づくりにかけた龍馬の遺志を受け継ごうと

7年の歳月をかけて建設し、

高知県に寄贈したものである。

いずれ、この建設のドラマにも触れてみたい。

<県立坂本龍馬記念館本館>

本館入り口には、龍馬と握手できる像がある。

本館のテーマは「龍馬と遊ぶ」で、

体験型展示を通じて楽しみながら学べる施設で、

子どもにも分かりやすく説明されている。

地下2階の幕末写真館には、

貴重な写真の数々が展示されており見応えがある。

<県立坂本龍馬記念館新館>

新館は、「龍馬と心通わす」がテーマで、

常設展示しつには龍馬ならではの長文の手紙、

本人が使ったピストル、刀、紋服、袴などがあり、

龍馬を十分に感じることができる。

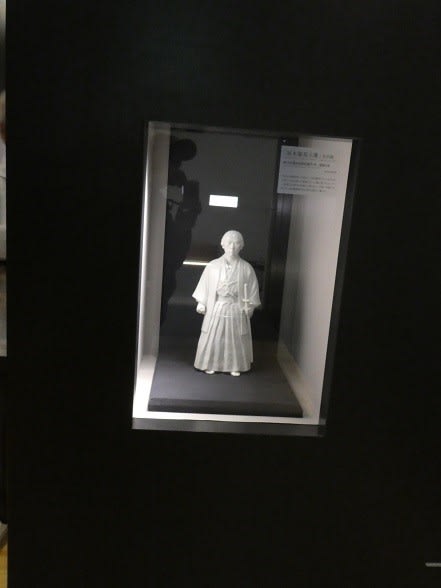

<龍馬の立像>

<龍馬の掛けじゅく(左)>

龍馬の肖像画は、昭和3(1928)年に2千部が頒布されている。

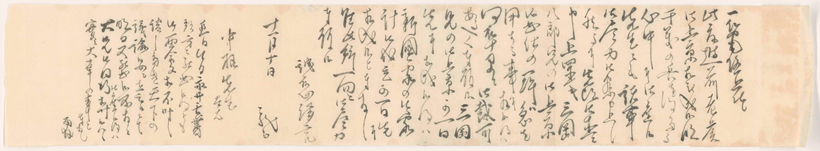

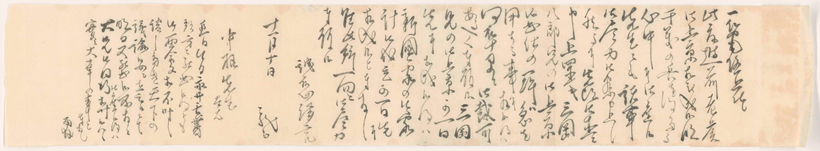

<脱藩後、初めて書いた乙女姉さんに宛てた手紙>

(現代語訳)

「さても人間のひとよは合点のいかぬは元よりの事。

運の悪い人は風呂へ入ろうとするときに、

金玉(睾丸)を打っただけでも死ぬものです。

それに比べれば私などは、運が強くて死ぬような場所でも死なず、

自分で死のうと思っても、また生きねばならんということになり、

今は日本第一の勝麟太郎(勝海舟)殿という人の弟子になり、

かねてから思っていることに精を出しております。

それゆえ40歳になる頃までは家には帰らないつもりでいることを

兄さんにも相談しました。

このごろはご機嫌も宜しいようでお許しを頂きました。

国のため、天下のため、力をつくしております。喜んでいて下さいね。

3月20日龍馬乙女様お付き合いの人にも、

親しい人にもこの手紙を見せてあげて下さい」

<館内>

<薩長同盟の裏書(慶応2年2月5日 木戸孝允宛)>

慶応2年1月21日、龍馬立会いのもとに薩長両藩の盟約が成立した。

慎重な木戸孝允は盟約六ヶ条を書き綴り、龍馬に確認のための裏書きを求めた。

龍馬はその時手に負傷していたため、2週間後の2月5日、朱で裏書きをし、

2月6日にお詫びと近況を伝える手紙を添えて、長州の木戸のもとへ届けた。

ところで、その木戸の手紙(表書き)は同盟締結のあと、

大坂の宿でまとめたもので「予定の日に龍馬が来なかったので、

もう会えないかと思ったが何とか間に合い、

そのあとは薩摩の小松帯刀と西郷を徹底的に説得してくれたので、

薩長双方の意志が通じ、細かいことまでまとまってこの上ないことだった」と、

先ず龍馬の果たした役割に謝意を表している。

この裏書きは木戸が書いた六ヵ条の盟約の真裏の真中に書かれており、

ちょっと想像しにくい龍馬の几帳面さがうかがえる。

<海援隊の旗>

この旗印は「二曳(にびき)」といい、

海援隊の会計を勤めた岩崎弥太郎が基礎を築いた三菱の、

船舶部門「日本郵船」の社のマークとして、

白地に二本の赤線が使われ、

煙突にも描かれた。やはり「二曳」という。

<龍馬のピストル>

寺田屋事件(1866)の際に持っていた

高杉晋作から貰ったピストル(スミス&ウエッソンⅡ型)

<現存する龍馬の最長の手紙>

< 龍馬最後の手紙>

其後芸州の船より小蝶丸ニ乗かへ須崎を発し、

十月九日ニ大坂に参り申候。

則今朝上京仕候」此頃京坂のもよふ以前とハよ程相変、

日〻にごて/\と仕候得ども、

世の中は乱んとして

中〻不乱ものにて候と、皆〻申居候事に御座候」先は今日までぶじなる事、

幸便ニ申上候。謹言〻。

十月九日 梅太郎

〆

上町本一丁目

坂本権平様 坂本龍馬

御直披

<大政奉還2日前の手紙の草稿>

<新国家の手紙>

<血痕のついた掛け軸>

龍馬と慎太郎が惨殺された部屋には屏風と掛軸があり、

飛び散った血痕があった。

この掛軸は暗殺当日、板倉槐堂(かいどう)が持ち込んだもので、

掛軸の白梅と椿の絵は、槐堂自身が描いた。

上部の漢文は2人の暗殺後、海援隊の長岡謙吉がこの事件について記したもの。

真物は京都国立博物館所蔵(国重要文化財指定)

<血痕のついた貼交屏風>

龍馬と慎太郎が暗殺された部屋に、血染めの掛軸とともにあった屏風。

絵や書簡、短冊など19点の貼交屏風で、

猫と牡丹の絵には53適の血痕がついている。

左上の富士は有名な狩野探幽の作。

右下の手紙は四十七士の一人、間(はざま)十次郎のもの。

真物は京都国立博物館所蔵(国重要文化財指定)

<龍馬の「𠮷行」と同じ作者の刀>

<新政府綱領八策> 慶応3年(1867)年初め

龍馬が作製。現在二通残っており、一通は国立国会図書館、

もう一通は下関市立歴史博物館が所蔵。

当館では国立国会図書館所蔵のものから複製を製作した。

後藤象二郎とまとめた「船中八策」が原形である。

(真物は国立国会図書館所蔵)