日々の出来事 3月10日 子連れ狼

今日は、萬屋錦之介が亡くなった日です。(1997年3月10日)

萬屋錦之介は、1932年11月20日、中村時蔵の4男として東京で生まれました。

4歳で初舞台を踏み歌舞伎界にデビュー、1954年には映画界に進出、美空ひばりの相手役として“ひよどり草紙”に中村錦之助の名前で出演しました。

東映時代には、映画“笛吹童子”、“紅孔雀”に主演し、全国の若者のアイドルとなりました。

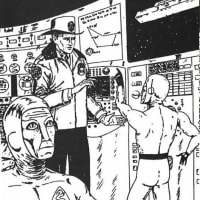

その後、映画だけでなくテレビの世界へも進出し、“子連れ狼”、“破れ傘刀舟”、“鬼平犯科帳”などのヒット作に主演しています。

特に、1973年に始まる“子連れ狼”は、主人公の拝一刀を演じる萬屋錦之介の重厚な演技と、拝一刀の子供である大五郎を演じた西川和孝のキャラクターが視聴者に大きく受け、その主題歌とともに大ヒットしました。

子連れ狼

小池一雄作詞・吉田正作曲

小高い丘の城跡の崩れかけた東屋で、その子は父を待っていた。

この日の朝には帰るはずの父であった。

それが三つ目の朝となり、四つ目の夜が来て、

五つ目の朝が雨だった。

ヽ( ・∀・)ノ しとしとぴっちゃん しとぴっちゃん

しとぴっちゃん

悲しく冷たい 雨すだれ

幼い心を 凍てつかせ♪

帰らぬちゃんを 待っている

ちゃんの仕事は 刺客ぞな ♪ヽ(´∀`)ノ

しとしとぴっちゃん しとぴっちゃん

しとしとぴっちゃん しとぴっちゃん

♪(´∀`)ノ ゙涙隠して 人を斬る

帰りゃあいいが 帰らんときゃあ♪

この子も雨ン中 骨になる

この子も雨ン中 骨になる

ああ 大五郎 まだ三つ ♪ヽ(´∀`)ノ

しとしとぴっちゃん しとぴっちゃん

しとしとぴっちゃん しとぴっちゃん

♪(´∀`)ノ゙ ひょうひょうしゅるる ひょうしゅるる

ひょうしゅるる

寂しくひもじい 北ッ風

こけし頭を なでて行く♪

帰らぬちゃんは 今どこに

ちゃんの仕事は 刺客ぞな ♪ヽ(´∀`)ノ

ひょうひょうしゅるる ひょうしゅるる

ひょうひょうしゅるる ひょうしゅるる

♪(´∀`)ノ゙ 涙隠して 人を斬る

帰りゃあいいが 帰らんときゃあ♪

この子も風ン中 土になる

この子も風ン中 土になる

ああ 大五郎 まだ三つ ♪ヽ(´∀`)ノ

ひょうひょうしゅるる ひょうしゅるる

ひょうひょうしゅるる ひょうしゅるる

六つ目の朝、霜がおりた、季節の変わり目をつげる別れ霜が。

♪(´∀`)ノ゙ ぱきぱきぴきんこ ぱきぴんこ

ぱきぴんこ

雨風凍って 別れ霜

霜踏む足が かじかんで♪

ちゃんを探しに 出て行く子

ちゃんの仕事は 刺客ぞな ♪ヽ(´∀`)ノ

ぱきぱきぴきんこ ぱきぴんこ

ぱきぱきぴきんこ ぱきぴんこ

♪(´∀`)ノ゙ 涙隠して 人を斬る

帰りゃあいいが 帰らんときゃあ♪

この子も霜ン中 凍え死ぬ

この子も霜ン中 凍え死ぬ

ああ 大五郎 まだ三つ ♪ヽ(´∀`)ノ

ぱきぱきぴきんこ ぱきぴんこ

ぱきぱきぴきんこ ぱきぴんこ

ぱきぱきぴきんこ ぱきぴんこ

ぱきぱきぴきんこ ぱきぴんこ ♪ヽ(´∀`)ノ

子連れ狼

☆今日の壺々話

安部頼母

それにしても、金田龍之介の演じる毒見役の“ずる賢くて好色で腰抜けな安部頼母”は、スゴカッタなァ~。

不細工でブクブク太った安部頼母は、自宅の毒薬工場で毒をすり潰し毒薬を製造、気に入らないヤツを片っ端から毒殺するとか、夜な夜な腰元たちを侍らせいやらしく笑うとか、強烈な個性の塊でした。

拝一刀と柳生烈堂の戦いを、木の上から覗きながら、“死ねぇ~一刀ォ~、死ねぇ~烈堂ォ~!”と呟いていたところや、防火当番中に不審火を出した罪で切腹を命じられますが、切腹の場で、駄々を捏ね、泣き叫び、逃げ回り、あげくに立会人に切り掛かり、逆に羽交い絞めにされ、無理矢理、拝一刀に介錯されるのはまったくすごいです。

最後に、毒を製造しているときの安部頼母の歌を記しておきます。

毒屋の子

♪(´∀`)ノ゙ ねんねん さいころ 毒屋の子

すり鉢もてこい 毒作ろ

ねんねんころころ ねんころり ♪ヽ(´∀`)ノ

♪(´∀`)ノ゙ ねんねん さいころ 毒屋の子

毒を飲んだら ねんねしな

寝たら起きずに あの世まで ♪ヽ(´∀`)ノ

伝説

“聖地江戸村伝説とは”

旦那と一緒に江戸村に行ったとき、チョンマゲのかつらを着け腰に刀を差してゴキゲンの私を見た外人が「Oh!サムライガール、ワンダホー」と拍手したので、調子に乗って一人チャンバラ をしていたら、次第にギャラリーが増え、やめるきっかけを失ってしまい「次回の公演は2時からでーす」と言ってその場を逃げ出したにもかかわらず、2時にまた同じ場所を通ってしまい、拍手とともに第2回公演が開催された伝説。

“カマキリ地獄伝説とは”

確か小5のとき、なぜかカマキリの卵集めに熱中していて、一冬かけて数十個の卵をゲット。3学期の終業式のあと「お姉さんから新1年生に素敵なプレゼント」と称して1年生の教室に行き、全部の机の中に1個ずつカマキリの卵を入れておいたらタイミングよく入学式直前に孵化。教室が子カマで埋め尽くされていて、新入生と新任の女の先生を地獄のどん底につき落としたが、結局犯人はわからず迷宮入り事件となった伝説。

時代劇が語る、日本人の心

<桃太郎侍>

「許さんっ!」と言って激怒しておきながら、悪人の所に直行せず

一度家に帰って着替えてくる、「冷静さ」

<水戸黄門>

「こらしめてやりなさい~そろそろいいでしょう」と、どつき回すだけ

どつき回してから最終兵器の印籠が登場する、「奥ゆかしさ」

<遠山の金さん>

「その遊び人の金さんを出してもらいやしょうか」「キンを出せキンを!」

などど、高いところに上げておいて、桜吹雪で獄門に落とす、「背中押し」

毎週毎週お奉行の刺青を見ているのに、デーンと大見得を切るたびに

一応、驚いてみせる、両側にいる書記の「心配り」

<必殺仕事人>

悪銭を大量に持っているにもかかわらず、先手を打って仕事人を金で

買おうとしない、「倹約の精神」

<鬼平犯科帳>

なぜか夜の8時40分になると、ボスのところにゾロゾロ集まってきて

お上の手を煩わせることなく一網打尽になる、「公共心」

時代劇の生存率の比較

←助かる 間に合う 間に合わない →見殺し

水戸黄門 金さん 銭形 桃太郎 暴れん坊 三匹 鬼平 眠 闇奉行 仕事人

黒柳徹子の話

テレビ黎明期にドラマが生放送だった頃、もう話が続けられない程のNGが出た時の為に、スタジオには「完」、「終わり」等と書かれたボードが用意されていた。

つまり、番組が続けられないとスタッフが判断した時には、これをカメラの前に出して番組終了となる。

さて、有る時代劇のドラマを生放送した日の事、このドラマはとある藩の城に所蔵されていた宝物の仏像が、何者か(忍者)に盗まれた事を城の人間が見付けた事から始まるという脚本だった。

出演者A「 ○○様!仏像が何者かに盗まれてしまいました!!」

出演者B「 何?!まことか?それは一大事!!」

仏像が安置されていた宝物庫に大急ぎで駆け付ける城の者達、そして宝物庫の扉を開けるとそこには仏像が…。

出演者A「 あ、有る!」

大道具の凡ミスで置きっ放しになっていた。

画面一杯に映し出される「完」の文字。

これにて一件落着。

番組終了。

銀蔵林

江戸時代も終りのころ,湯野沢に熊野三郎の重代家老職をつとめたという人の子孫が住んでいた。

そのころ,銀三という水呑み百姓がいた。銀三はその日の晩に食べる米もない貧乏ぐらしだったので,ある秋のこと,重代家老のすくろ田という田から稲もみを盗んだ。それを知った重代家老は,銀三をつかまえて,「この泥棒野郎,生きうめにして殺してやる!」と怒って,ある地区の墓地のところにつれていった。

銀三は重代家老に無理やり引っぱられていった。それを見た人が「助けなければ」と思い,證誠院の坊さんの所に走って行き,この事を知らせた。坊さんは「間に合うとよいが,とにかく急いで行っでみよう」といって走って行ったそうだ。

昔は,罪人が僧の衣にすがると罪が許るされた。しかし,知らせた人と坊さんが現場に走りついた時には,時すでに遅く,銀三は,生き埋めにされた上,頭に杭をうちこまれ死んでいた。人々はその残酷さに怒りと悲しみをもって立ちすくんでいたという。

流血で赤く染まった地面を1匹の犬がなめまわしていたそうだ。

銀三は生き埋めにされる時,「お前の家の子孫7代にわたって祟ってやる。呪ってやる。」といって死んだそうだ。それで,重代家老の子孫は代々銀三の霊に祟られて貧乏になり,とうとう米沢に転住していったということだ。

この銀三が生き理めされたところを銀三林という。

昔話“骨を抜かれた男”

(諸国百物語より)

若者たちが集まって、肝試しをすることになった。場所は、深夜になると化け物がでると噂のあった京の七条河原の墓地。訪れたたしかな証拠を墓地に残して帰ってきたなら金を渡す。そんな取り決めもなされた。

さて、だれが行く? 若者たちは互いの顔に目をやった。もちろん自分が行くと名乗りでる者はいない。相談の結果、選ばれたのは最年少の若者であった。その晩おそく、若者はびくびくしながら、提灯を片手にひとり墓地へと向かった。

到着した七条河原に人影はなく、動物がたてる小さな物音さえも聞こえてはこなかった。ただ、さらさらと流れる水音だけが耳に届いていた。細い月からこぼれる弱い光が、水面をかすかに光らせていた。提灯を高くかかげて、あらためてあたりを見わたす。異常は感じられない。ひとつ大きくため息をついた若者は、昼のうちに用意しておいた槌で杭を打ち、しっかり地面に固定されたのを確認すると、そこに証拠となる紙を貼り付けた。

明日の朝、仲間のだれかがやってきて紙を取れば、賭は成立し、若者が掛け金を受け取ることになるはずだった。無事に紙を貼り終え、さて戻ろうとふり返ったそのときのこと。提灯のあかりに、ひとりの老人の姿が浮かびあがった。ヒッという息を飲む音が、若者の喉から漏れる。杭を打っていたときも、紙を貼っていたときも、人の気配はまったく感じられなかった。また、だれかが近づいてきた足音も聞こえていなかった。なのに--。これは、だれだ……?

薄く、白い髪。八十歳はとうにすぎているにちがいない。ただ、とても大きく、身の丈は八尺(およそ2・4メートル)を超えていた。だが、真に異様なのは、しわくちゃで血の気のないその真っ白な顔だった。そんな老人が両手を前にのばし、手のひらを見せるようにしながら、ゆっくりとこちらに近寄ってくる。よく見ると手のひらの真ん中にはそれぞれ目玉がひとつずつあり、若者をじろりと見つめていた。

一瞬後、正気に戻った若者は、老人に背を向け駆け出した。だが、背中が気になってしかたがない。走りながらふり返ってみると、笑みを浮かべながら追ってくる老人の姿が見えた。それが本当の笑顔であるかどうかはわからない。しかし、二本の大きな前歯をにゅっと突き出した老人の顔はどこか楽しそうで、笑っているようにしか見えなかった。

若者が命かながら逃げ込んだのは、近くにあった寺の本堂だった。「助けてくれ」事情を住職に手短に話すと、「ここに隠れなさい」と住職は衣装を入れていた長持を開け、若者の身をそこに押し込んだ。そして、自身は隣の部屋の隅に身を隠す。

ほどなく、何者かが本堂に入ってくる気配がした。それは、若者がいう化け物にちがいなかった。床板が踏みしめられるぎしぎしという音が聞こえる。若者を探して、寺のあちこちを探しまわっているのだろう。

しばらくすると足音は、若者が隠れた長持のそばで止まった。短い沈黙ののち、どうか見つからぬようと必死で祈る住職の耳に、ごりごりと犬が骨をかじっているような音が聞こえてきた。

それから数刻の時が過ぎた。静かになった本堂を住職が覗いてみると、そこに化け物の姿はなかった。だが長持を開けてみたとき、住職は若者を助けられなかったことを知った。匿ったはずの若者は、追ってきた化け物の手で生きながら骨を抜かれ、すでにこと切れていた。ものいわぬ若者の顔には、苦悶が深く刻み込まれていた。さきほどまで聞こえていたゴリゴリという音は、化け物がこの若者の骨を食らっていた音だったのである。

童話・恐怖小説・写真絵画MAINページに戻る。

大峰正楓の童話・恐怖小説・写真絵画MAINページ