マインドフルネス(瞑想)を通勤電車の中で始めてから、やがて半年が経過する。自分の中の何が変化したのか、自分自身ではわかりにくいものである。今でも「本当にこのやり方で正しいのだろうか?」そんな疑問を持ちながらやっている。そんなことから、もう少しマインドフルネス(瞑想)を補強しようと思い、「悩みの9割は歩けば消える」というタイトルの歩行瞑想(マインドフル・ウオーキング)の本を読んで見ることにした。読んでみると、こちらの方が瞑想のステップを踏みやすいように思う。本には、マインドフルネスは心の筋トレと言われ、集中力、判断力、創造性、ストレス耐性、客観視、などがアップすると書いてある。なぜそのような効果があるのか、その仕組みについてある程度は理解できたように思う。

著者は慶応大学医学部出身の精神科医、精神科医として病院に従事していたが、ある時点から医療を離れ、鎌倉にある建長寺で3年半ほど禅の修行を行い、横浜にある臨済宗の住職になった。現在は寺務のかたわらクリニックで精神科の診療をおこなっているという異色の経歴の持ち主である。眼を閉じ、何も考えず、呼吸に意識を向ける瞑想法はなかなか入り辛い。そこで、著者は歩く歩調にあわせ呼吸をし、この呼吸に意識を向ける「マインドフル・ウォーキング」を推奨している。また著者が住職でもあることから、座禅と共通する仏教の考え方「無分別智」から解説しているところがある。そんな部分を一部抜き出してみた。

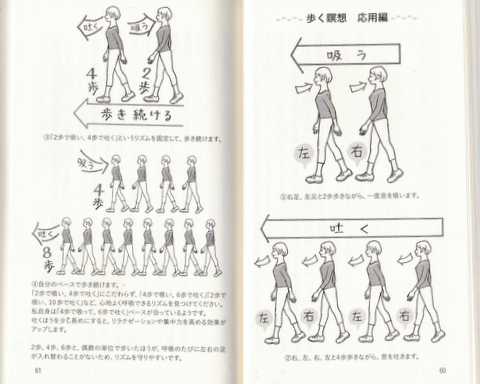

歩く瞑想 基本編

歩く瞑想 応用編

つり革瞑想

《「白黒をはっきりつけない」生き方で楽になる》

歩行瞑想(マインドフル・ウオーキング)をやっていくとメンタルブロックが外れて、物事を俯瞰できるようになっていきます。簡単に言うと、自由に生きられるようになる、ということです。歩いているうちに、いつしか「こうあるべき」という縛りからも、抜け出せるからです。私たち社会人は通常、「分別があること」が良いとされる世界を生きています。良い悪いの分別や、美しい・醜いの分別ができることが成熟した人間の証だと言われます。しかし仏教は、「あの人は良い人でこの人は悪い人」といった分別をやめることを説いています。これを「無分別智」と言います。

「あの人は悪い人」とレッテルを貼った時点で、その人が持っているかもしれない良い部分はすべてマスクされ、二度とその人のすばらしさに気付くことはできなくなってしまいます。分別を捨てることで、「~しなければならない」「~あるべきだ」といった「べき思考」から開放され、物事をありのままに見ることができるのです。

今、多くの人が「善か悪か、白か黒か」といった「ゼロ100思考」に囚われて、苦しんでいます。これは分別がつきすぎている状態だと言えます。こういう白黒をはっきりつける思想は西洋に由来するするものですが、行き過ぎると人間は逃げ場を失い、メンタルブロックが強化されていく一方です。世間が認める価値観を大事にするあまり、自分の人生がを生きられなくなるのも、こうしたケースです。現実にはゼロか100かではなく、23とか71とか、その間で暮らすのがふつうです。人間関係だって、ゼロか100かで割り切れるものではありません。「あの人の、ここは好きだけど、あそこは好きになれない。でも仲良くつき合っている」といった白黒はっきりつけない生き方のほうが、自然ではないでしょうか。

また無分別は人間の創造力を高めてくれます。人間の深層心理には、無数のアイディアが渦巻いているのですが、それが意識にのぼらないよう、ふだんは分別によって「これはいい、これは悪い」と検閲され取捨選択されています。この検閲が少しでもゆるめられたら、どうなるでしょう。これまでは思いつかなかった新しいアイディアが、湧いて出てくるかもしれません。

無分別はまた、人間関係を円滑にするものでもあります。ここでのポイントは「寛容さ」です。というのは、無分別の考え方は、自分と他人の境界を曖昧にするものだからです。つまり、「私とあなた」の境が消えてしまう。すると自分と他人を比較することもなくなります。

悩みを抱える人の多くは、「失敗してはいけない。優れた人間でいなければならない」と思い込んでいます。でも、無分別であれば、「みんなができないことを、私ができなくてもしょうがないな」と気楽に考えることができます。逆に、他人の失敗が我慢ならない、という人もいるでしょう。そういう人も「自分にも失敗はよくあるし、あの人ができなくてもしょうがないな」と思えるようになるものです。自分も他人も同じ人間。完ぺきを求めても仕方がない。そんな寛容さがあれば、人間関係もきっと円滑になるのです。

《子どもの頃の自分に戻れる》

「他人や、とっさの状況に流されず、自信を持って自分でやりたいと思うことをやろう!」なんて言われると、「それってどんな気分なんだろう」と思いませんか? 大人になって分別がつくと、イメージするのが難しくなっていくようです。あえて言うなら子どもの頃の感覚に似ているかもしれません。楽しいからやる、お腹が空いたから食べる。眠いから寝る。そんな感覚を思い出せるかも知れないのです。

マインドフルネスには「意図的に、今この瞬間に、評価や価値判断をせずに、注意を払うこと」という定義があります。これは子どもの生き方そのものです。子どもは価値判断の材料となる情報を持っていない、まっさらな状態ですから、分別することはありません。ありのままの、無分別の世界を生きています。もっとも、大人になれば自然と分別がつき、「こどものように」などと言ってはいられなくなります。私も、こどものままでいればいい、などと言うつもりはありません。しかしマインドフルネスがあれば、いっとき、子どものころに戻れる。「楽しいからやる」という原点に立ち返れるのです。これほどのリフレッシュは他にないと思います。しかもいつでもできるというところがすごいところです。

大人がたとえば「夏休みに思い切り遊んで、いっとき童心に帰れた」としても、せいぜい1年に数日くらいで、日常に帰ることになります。でもマインドフルネスがあれば、一年中、いつでも生き生きとした子どものころの気持ちに戻ることができます。こうした原点回帰の時間が、大人にありがちなメンタルブロックを壊してくれます。「~すべき」という思い込みを捨て、自分らしく生きられるようになります。