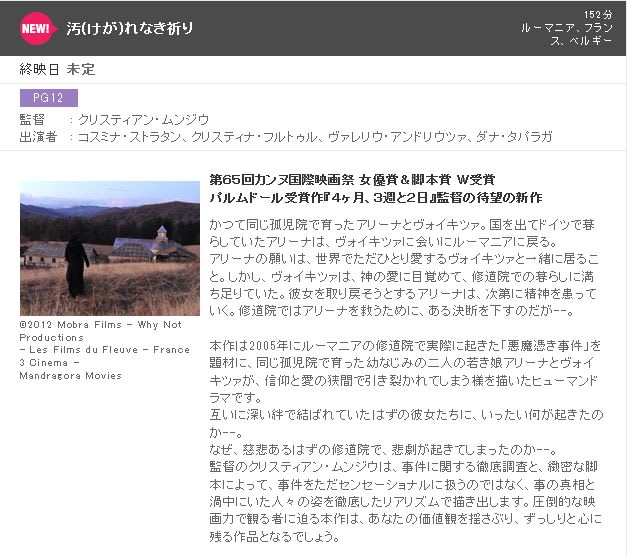

「疲れた者、重荷を負う者は、だれでもわたしのもとに来なさい。休ませてあげよう。(マタイ11:28)」

という看板聖句の真逆を行くような展開でした。かと言って、被害者アリーナの身を寄せた修道院がカルトとか、異常性があったわけではありませんでした。貧しいながらも普通によくやっている修道院だったですし、最初はアリーナの登場にみんな笑顔でした。

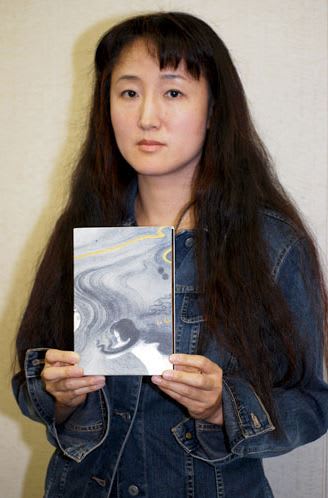

ただ被害者のアリーナが物凄い問題を抱えた女性でした。少しレズがかっているし、もしかしたら薄く性同一障害かもしれないし、精神科で診断されたように分裂症なのかもという子でした。

修道院に来たのも、そこで修道女として暮らしている親友に会いたい一心でした。その「一心さ」が、トラウマを抱えた子なので異常というか病的なレベルだったのです。

アリーナは父親は死に別れ、母親は彼女と兄を孤児院に捨て、どこかに行ってしまい、相当心に傷を負っています。ただただ、修道女になった親友だけが救いなのです。

で、修道院に身を寄せているので、「懺悔をしたら」と勧められて、大して信仰心もないのに男の司祭に罪を告白して、懺悔したのです。その内容は映画を見ただけでは詳しくわかりませんが、「自慰の経験がある」とかいう言葉が出てきたので、そうとう何でも喋ってしまったみたいですね。隠し事なく罪を告白しないといけないのでしょう。

しかし、私の印象では、懺悔から帰ってきたあたりから狂ってきたような気がします。

うーーーん、発電所に勤務中、天使を目撃して信仰に目覚めて、聖職者になったような人物に、こんな複雑な心を持った女性の心のひだなど、相当に汚い、罪だらけのものだったのでしょう。五体投地1000回、その他の修行を言い渡されています。

親に捨てられた事から始まって、この子の苦悩に罪はないと思うのですが、やっぱり聖職者から断罪された事が心を傷つけたのでしょう。本来なら、カウンセリングや投薬が必要な人間に「罪」や「汚れ」とか言って、追い討ちをかけたのだと思います。

被害者のアリーナには罪の詳細な告白を要求していますが、アリーナが死んで、警察が入ると、あーだこーだ自分たちを庇って、嘘をついているのには呆れました。

それに修道女は実際には20人以上で、看護婦経験のある者もいたのに、厳寒のルーマニアで、ろくに水分も食事も与えないのは、異常。しかもお漏らしもしてるのに、下着も服も取り替えないで、拭いてあげるだけ。警察が、「(拘束されていた)十字架が臭い」とか、言ってましたが、糞尿が染み付いてるんでしょう。

「は?縛り付けたのはただの板で、そんな尊い十字架とは違います!」と司祭が怒って反論していましたが、警察官は「十字架に見えます」と言っていたのも印象的。罪のない人間が、無知・無明な人間に殺された、というの点では共通なのかな、と思いました。

アリーナの言動は異常で、憎々しく思う気持ちがあったような気もします。ただわざとでないにしても、最後に、十字架に縛り付けるのに、犬の鎖を使っているのは可哀想でした。ちょっとイジメ臭も感じました。

司祭、修道女達にとっては、肉体を痛めつける事が、悪魔を弱らせ、霊魂を清め事になるのだ、と確信していました。神の実在を信じることは、悪魔(サタン)の実在も信じる事と同じなのですね。映画の中でも、罪の一つとして「見たことがないからといって、天国、神、聖母、悪魔を信じない」と言うような項目があり、信仰の中には「悪魔の実在を信じる」という事が含まれるのだと確認できました。

人間の苦悩、苦悩からくる異常性、心の歪み=悪魔の仕業

という捉え方しか出来ない事自体は、遡ればゾロアスター教あたりの二元論やら、ギリシャ哲学も影響しているのでしょうが、正直「人間の精神という複雑怪奇なものに対してあまりにも単純すぎ」と思いました。

「こんなんじゃイエス様も迷惑だ」と下っ端修道女が言うと、おとなしく十字架に縛られていたアリーナが怒り出すのは、見ていて気の毒。信心深そうでないアリーナでも一応キリスト教圏の人間なので、神様に嫌がられてるとか、言われれば悲しいはずだし、神の心がわかるのか?と、ツッコミを入れたくなりました。少なくとも「親に見捨てられた経験がある人間にそういう事は思っていても言うな」と思いました。

結局迷惑なのは司祭と修道女達だし。

ただ修道女長と親友だけは、彼女達の考えの及ぶなかで、アリーナを救いたいと思っていたのは感じました。方法が「悪魔祓い」だっただけで、善意は善意だったのだと思います。司祭に「お願いします。悪魔祓いをしてください」と、頼んでる時点では。

罪や悪魔に憑依されているというより、深い深い「孤独」を感じました。

修道院の人たちにとって、アリーナが、途轍もなく忌々しく、迷惑な存在なのも、わかると部分もあるのですが、やっぱり監禁殺人罪には変わりがないです。終身刑から、14年くらいに減刑されているので、多少は情状酌量されたのでしょう。

修道院の中にこんなメンバーがいれば、重荷を取り除くことはできなくても、死にはいたらなかった気がします。

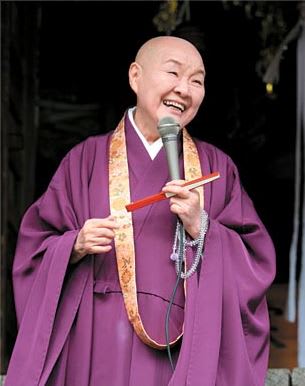

瀬戸内寂聴。

不倫の経験アリ、人生経験豊富そう。

マツコ・デラックス

中村うさぎ

あの手の子の気持ちが分かりそう。

倉田まゆみ。

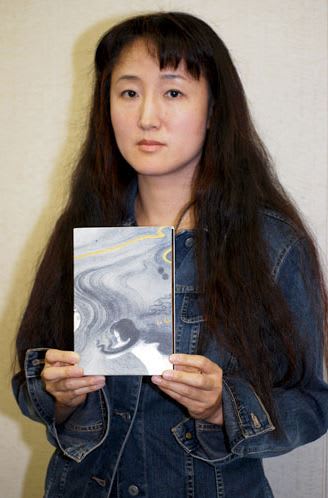

柳 美里

なんとなくアリーナの気持ちが分かりそうな気が。