本ブログは神戸情報と岩国情報をメインテーマとしています。

神戸と岩国の両方に所縁の企業としてかって嶋谷汽船が存在していました。

(昭和54年(1979)商船三井と解散合意。明治10年(1877)嶋谷徳右衛門が由宇町に

嶋屋として創業以来100年余の歴史に幕をおろしました)

須磨寺に嶋谷家の墓があること、嶋谷徹著の「嶋谷海運業史」を現在図書館から借りて

いることから表題のテーマで記事を書くことにしました。

尚、嶋谷汽船について今までに下記のブログを作成しています。

嶋谷汽船本社跡---岩国市由宇町(2018-9-21改訂版)

主題に入る前に由宇時代の嶋谷汽船について簡単に記載しておきます。

由宇時代の嶋谷汽船

由宇船主の中で頭角を現した嶋谷徳右衛門(嶋谷汽船創始者)は

若くして船主兼米問屋の中尾家に奉公して廻船業務と米の売買を習得

その才知と能力はすばらしく、その為主家に認められ明治10年(1877)

徳右衛門40歳の時に中尾本家の持船2隻・昌栄丸(900石)と昌宝丸

(700石)を譲り受け更に生家の父親所有船若宮丸を継承して

所有船3隻の船主となって独立した。

上の写真は嶋谷汽船の創始者の嶋谷徳右衛門 出典:嶋谷海運業史

当初は自らも船に乗り込んで九州産筑後米や肥後米を買い入れ、 神戸に運んで 「兵庫米商会所」 に

持ち込み米の売買取引に参加して、 格別な手腕を発揮したと伝えられている。

因みに神戸市史の中の記述によれば、 明治10年に創設された 「兵庫米商会所」 で嶋谷徳右衛門名義

の扱いは、 同11年に670万石、 翌12年には760万石の取引高と記録されている。

しかし明治22年 6 月28日享年52歳にして逝去となり嗣子嶋谷徳三郎が

弱冠22歳で二代目として家業を継承し家督を相続した。

徳三郎は慶応 3 年 (1867) 11月 7 日の生まれで若年より

父に鍛えられ20歳前、既に米穀の取り引きや米相場船舶の配船業務などに

精通する優秀な人であった。

上の写真は嶋谷徳三郎

明治22年(1889)嶋谷徳三郎は和船の昌栄丸(900石)を改良し速度と積載量を改善。

由宇の和船を 使った海運業者(北前船廻船業者)が鉄道の開通や電信電話

の発達で廃業に追い込まれる状況下でも嶋谷汽船(当時は嶋屋)

明治29年(1896)イギリス製の浦門丸(528t)を購入し踏みとどまった。

その後明治34年(1901)から40年(1907)にかけて大和型帆船や木造汽船

を処分し堅実第一主義の経営に徹底したと言われている。

日露戦争後の明治43年(1910) 5 月に至り 2 隻の海外船を買船 翌44年

更に 2 隻計 4 隻の千トン級鋼製汽船を購入して従来の九州航路と

北前船航路の運航を継続し充実した海運業を謳歌した。

大正元年(1912)の保有船は大成丸など5隻4350tonであった。

大正3年(1915)7月28日勃発した第一次世界大戦の影響で海運界は

未曾有の好況を迎え大正6年(1918)嶋谷汽船株式会社と改組した。

大正11年(1922)伏木に出張所を開設。

大正12年(1923)には営業の拠点を神戸明石町に移転した。

須磨での本家の住まいは離宮道沿いであった。

神戸時代の嶋谷汽船

(嶋谷徳三郎の時代)

大正13年(1924)北海道、朝鮮及び大連航路開設(命令航路)

大正15年(1926)仁川と大連に出張所を開設 所有船舶16隻 2万8千ton

昭和3年(1928)徳三郎が死去(享年61歳)長男の嶋谷武次(37歳)が家督継承

(嶋谷武次の時代)

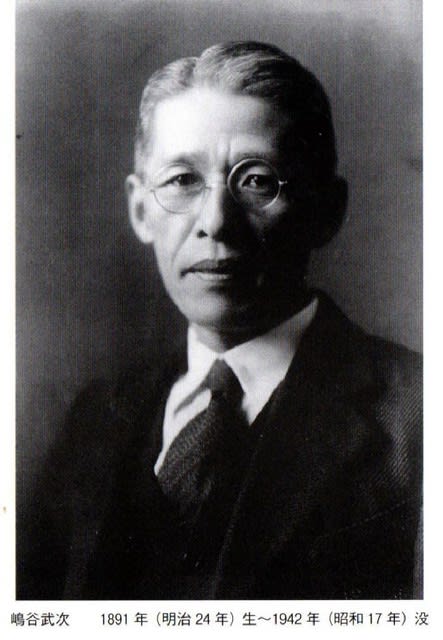

上の写真は嶋谷武次(1891-1942)

昭和3年(1928)三井造船所で新鋭船「太平丸」建造(三井物産のNY航路に就航)

昭和6年(1931)新潟県命令航路 新潟~元山、清津を受命

三井造船所で新鋭船「昌平丸」建造 (三井物産のNY航路に就航)

関連サイト:http://actros.sakura.ne.jp/file3.html

昭和9年(1934)優秀船舶建造助成金を受けて「海平丸」建造

昭和10年(1935)日本海汽船設立(北日本汽船50%、嶋谷汽船50%出資)

新潟~雄基、清津の命令航路に同社を指定

昭和14年(1939)北海道~大連~青島航路を開設

昭和15年(1940)武次療養のため弟の勇に社長職を譲り会長職に就任

昭和16年(1941)嶋谷勇社長が応召、満州に出征

太平洋戦争開戦(1941)直前の保有船は22隻 65,632ton

昭和17年(1942)嶋谷武次会長が死去

昭和18年(1943)政府勧奨により三井船舶との合併

昭和20年(1945)終戦時嶋谷汽船関係の残存船は多聞丸1隻のみ

戦時中海軍に船は徴用されほとんどの船は沈没した。

昭和21年(1946)東洋製紙系「松山工業社」で製紙業経営開始。

昭和34年(1959)まで続くが売却

昭和23年(1948)嶋谷武次の長男の嶋谷文雄が若手海運人の集い「船友会」に入会

(第二次嶋谷汽船の時代)

昭和26年(1951)第二次嶋谷汽船発足(神戸市中央区播磨町45 大興ビル内)

社長は嶋谷文雄 専務が嶋谷勇 常務が伊丹浩で他は女子社員1名の体制でスタート

乗組員は全員旧嶋谷汽船の人々が馳せ参じてくれた。

三井船舶より「多聞山丸(旧常盤丸)1,197ton」を購入

昭和27年(1952)三井船舶に全船舶運航委託 三井船舶より「夕張丸」を購入

昭和31年(1956)戦後新造船第1号「朝海丸」尾道造船で建造

昭和34年(1959)戦後新造船第2号「海平丸Ⅱ」尾道造船で建造

昭和35年(1960)戦後新造船第3号「鮮海丸Ⅱ」尾道造船で建造

昭和39年(1964)海運集約化により商船三井グループ入り

戦前はオーナー経営に徹していたが、自社独自での運用はリスクやコストが大きく

三井船舶への用船主体の方針を貫いた。

昭和43年(1968)嶋谷文雄社長が労務交渉団体「一洋会」会長に就任

昭和47年(1972)丸一日間の大ストライキが発生、嶋谷文雄社長が食道がん発病

この頃、合理化のため所有船の転籍、売却を開始

昭和48年(1973)嶋谷文雄社長が死去

昭和53年(1978)嶋谷汽船が自主廃業

読売新聞 昭和53年5月2日付 8面に次のように報道されています。

「近海海運の老舗、島谷(本社・神戸市生田区海岸通3、岩松次彦社長)がこのほど全日本

海運組合神戸支部等に自主廃業を通知、職員の退職金や持ち船処分などの残務整理を始めた。

同社は昭和46年から経営が悪化。帝国興信所神戸支店などの調べでは、47年3月期から52年

3月までの累積赤字は約3億円、52年3月期の長期借入金などの負債総額は6憶7千万円余りで、

売上も年々減少していた。」

参照資料:

参考サイト:

https://www.zensenkyo.com/_bk/kaiho/94kaiho/nihonshousen/nihonshousen48.htm

以上、嶋谷汽船の略年表を記載してきました。最後に嶋谷家の須磨寺の墓所の写真を

添付して筆を置きます。 撮影:2019-7-7