今年のレビュー、今年のうちに

ってことで・・

今年さいごに、内田たつる(樹)さんの本を ご紹介します。

今年さいごに、内田たつる(樹)さんの本を ご紹介します。

『街場の芸術論』です。

内田さんは、、何て言うのかな?

内田さんは、、何て言うのかな?

「肩書き」としては一応、

フランス文学者で、哲学の先生です。

(メディアに引っ張りだこな・売れっ子ですが、

(メディアに引っ張りだこな・売れっ子ですが、

いわゆる「傍系の学者」さん(?)なのかもしれません。

新聞コラムなどでよく名前をお見かけしていて、

新聞コラムなどでよく名前をお見かけしていて、

クリンたちも、社会学者だと思い込んでました💦)

うちのチット

うちのチット は、この方の「街場(まちば)シリーズ」が好きで

は、この方の「街場(まちば)シリーズ」が好きで 、

、

街場の天皇論

街場の戦争論

街場の文体論・平成論・アメリカ論・教育論・憂国論・親子論・日韓論

など、

読破しています

「何が良いか 」というと、

」というと、

文章がわかりやすく

文章がわかりやすく じしょう(事象)を的確に分析し、

じしょう(事象)を的確に分析し、

ズバリ言い表してくれる、

快さ 。

。

近年、現代文のテスト問題にも

使われているらしいのですが 、

、

みんながうすうすかんじていて、さりとて言葉にはしないし・できない想いを、

むずかしい言葉を使わずに さらっと述べて、

ふに落ちさせてくれる

。

。

そんなかんじ。

(※タイトルに「街場」ってつけてるだけあって、、敷居が高くないんですよね

)

)

今年・2021年出版された、こちらの「街場の芸術論」は、

今年・2021年出版された、こちらの「街場の芸術論」は、

そんな・気さくな内田さん

が、

自分の好きな芸術家について、サクッと深く語った本でした。

テーマは、

テーマは、 三島由紀夫、

三島由紀夫、 小津安二郎、

小津安二郎、 宮崎駿、

宮崎駿、 村上春樹

村上春樹

その他音楽家たちで、

その他音楽家たちで、

名前だけ見ると、(・・何を書いてあるか分かりそうなラインナップだな。)

と、

失礼ながら・期待うすに かんじるのですが、、

読んだらやはり、面白い

目の前で、パンパン

目の前で、パンパン

って、手を打たれたような気が

って、手を打たれたような気が

ずい(随)所でするそうですから、

つまり、内田たつるは、、

つまり、内田たつるは、、

読者(チット)の「啓蒙」に、成功している

と 言えるのでしょう。

内田さんの「各人論」を、ようやく(要約)すると・・

内田さんの「各人論」を、ようやく(要約)すると・・

三島由紀夫は、

三島由紀夫は、

「自分は余人によって代替し得ない使命が負託されている」と感じた政治の季節の単独者であり実践者であった。

とし、

小津安二郎は、

小津安二郎は、

登場人物たちに直截にメッセージを発信させることなく、心のコンテンツを発露させえた、旧き日本の贈り主であった。

とし、

宮崎駿は、

宮崎駿は、

小津安二郎やジョン・ウォーターズやデヴィッド・リンチと同じく、観た後にとりあえず何か言っておかないと自分が何を観たのかわからないまま宙吊りにされて気持ちが落ち着かなくなる映画の作り手であった。

とし、

村上春樹については、「一読者として、もっぱら村上作品からいかに多くの快楽を引き出すかが僕の関心事だから、」

村上春樹については、「一読者として、もっぱら村上作品からいかに多くの快楽を引き出すかが僕の関心事だから、」

っておっしゃって、そんなに分析していません。

すいません

すいません 🙏もっと良い表現で、うまいことを書いているのですが、

🙏もっと良い表現で、うまいことを書いているのですが、

なにせ、、

クリンたちの「要約能力」では

上記が 限界なんです・・

なので

なので 、以下に、内田本の一節を引いて、

、以下に、内田本の一節を引いて、

さんこう(参考)にしてもらえればいいかな

って 考えます

~『問うことの暴力』より~

小津映画では、観客が知り得ない重要な事実を俳優が台詞で「順序立てて説明する」ということはほとんど起こらない。

それは「説明」という行為に含まれる本質的な暴力性を小津が嫌って(というより怖れて)いたからではないかと私は思う。

・・人にはそれぞれ他人には言えない事情がある。触れられただけで皮膚が破れ血がにじむほどの深い傷を抱えている。

あえてそれを問うのは「真実の探求」に似ていて、非なるものである。・・

「問わない」という気づかいが時には必要なのはほんとうである。「問わない」人にしか自分を託せないほどに疲れ切ることが時にはあるからだ。

小津安二郎はそのような人間の疲れ方をほんとうによく知っていたのだと思う。

・・・こういう、やさしさがステキな、学者さんです

・・・こういう、やさしさがステキな、学者さんです

【おすすめ度:

】

】

さて、ウクライナ戦争は 終わらず

さて、ウクライナ戦争は 終わらず 、コロナも おちついたとは言えず

、コロナも おちついたとは言えず 、

、

よって

よって 家で 本でも読んで、すごします。

家で 本でも読んで、すごします。

「

「 世相も暗いし、、このさい、『ガリヴァー旅行記』みたいな、

世相も暗いし、、このさい、『ガリヴァー旅行記』みたいな、

って きちゃうので

って きちゃうので

今・咲きはじめた桜に びんじょう(便乗)し

今・咲きはじめた桜に びんじょう(便乗)し

14冊くらいかな・・

14冊くらいかな・・ )

)

(※こないだ、SWIFTからのロシア除外が発動されたじゃないですか

(※こないだ、SWIFTからのロシア除外が発動されたじゃないですか あと、スズキの車

あと、スズキの車 )

) 船医のガリバー

船医のガリバー

、

、 、いろいろおもしろいです

、いろいろおもしろいです )

)

たとえば・・

たとえば・・ 」

」 学問へんちょう(偏重)

学問へんちょう(偏重) のラピュタでは、

のラピュタでは、 不死の人間がいる国では、「不老を伴わない不死は苦痛でしかない

不死の人間がいる国では、「不老を伴わない不死は苦痛でしかない 高等動物の国では、「人間がいかに野蛮で下等な、おぞましい動物であ

高等動物の国では、「人間がいかに野蛮で下等な、おぞましい動物であ

今、世界のいせい(為政)者たちに、読んでほしい本です。

今、世界のいせい(為政)者たちに、読んでほしい本です。 、

、

すっごく長い小説ですが・・

すっごく長い小説ですが・・

物語には、ロシアの「貴族社会」が細かく描かれていて

物語には、ロシアの「貴族社会」が細かく描かれていて 、

、

ですが、後半、ちがって来ます

ですが、後半、ちがって来ます

自身、クリミア戦争に参加し

自身、クリミア戦争に参加し

いつだって、

いつだって、 ですが、クリン🐻、

ですが、クリン🐻、

若い人に何かしらの技能を教え、

若い人に何かしらの技能を教え、

。

。 「(李良枝は)京都の鴨沂高校の三年に編入学した。

「(李良枝は)京都の鴨沂高校の三年に編入学した。 李さんは、小説の中で

李さんは、小説の中で 「

「

余計なじょうほう(情報)が入らない時間の中で、

余計なじょうほう(情報)が入らない時間の中で、 現代社会を生きる上では、

現代社会を生きる上では、

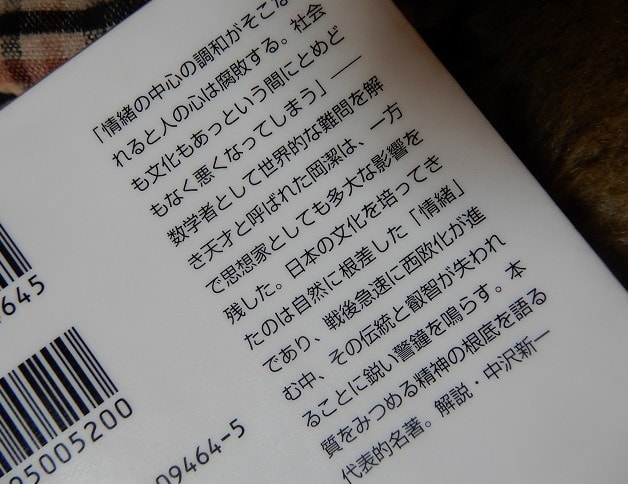

書いたのは、

書いたのは、 数学者ぁ~~~

数学者ぁ~~~ 逃げかけた

逃げかけた そこのあなた

そこのあなた 、読みはじめた、

、読みはじめた、 エッセイみたいだし、寝ながら気楽に読もう~

エッセイみたいだし、寝ながら気楽に読もう~ あまりの内容のこ(濃)さに、

あまりの内容のこ(濃)さに、 人の中心は情緒である。情緒には民族の違いによっていろいろな色

人の中心は情緒である。情緒には民族の違いによっていろいろな色 なんというか

なんというか 岡さんは

岡さんは と朝永振一郎

と朝永振一郎

ちょっと いがいすぎて

ちょっと いがいすぎて

「

「 、

、 理路整然としながらも、数学者が抽象的な概念を明らかにすることに長けている

理路整然としながらも、数学者が抽象的な概念を明らかにすることに長けている あ、でも

あ、でも

今年さいごに、

今年さいごに、 内田さんは、、

内田さんは、、 (メディアに引っ張りだこな・売れっ子ですが、

(メディアに引っ張りだこな・売れっ子ですが、 新聞コラムなどでよく名前をお見かけしていて、

新聞コラムなどでよく名前をお見かけしていて、 うちのチット

うちのチット 文章がわかりやすく

文章がわかりやすく

。

。

今年・2021年出版された、こちらの

今年・2021年出版された、こちらの テーマは、

テーマは、 その他音楽家たちで、

その他音楽家たちで、 目の前で、パンパン

目の前で、パンパン つまり、内田たつるは、、

つまり、内田たつるは、、

内田さんの「各人論」を、ようやく(要約)すると・・

内田さんの「各人論」を、ようやく(要約)すると・・ すいません

すいません 🙏もっと良い表現で、うまいことを書いているのですが、

🙏もっと良い表現で、うまいことを書いているのですが、

なので

なので ・・・こういう、やさしさがステキな、学者さんです

・・・こういう、やさしさがステキな、学者さんです 「

「 (お母さん、、ブックレビューはとっくに終わったから、

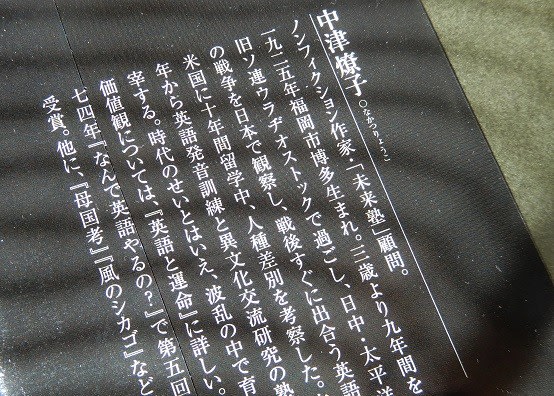

(お母さん、、ブックレビューはとっくに終わったから、 お母さんオススメの本、

お母さんオススメの本、 書いたのは、

書いたのは、 中津さん

中津さん

そのお父さんは、関東軍の工作員でもあったため

そのお父さんは、関東軍の工作員でもあったため 、

、 割れたガラスのように、

割れたガラスのように、 彼女は戦後、

彼女は戦後、

後半なんて

後半なんて 「人間って、よくも悪くも実体験からしか学習できない動物だけど、

「人間って、よくも悪くも実体験からしか学習できない動物だけど、 かの有名な詩人

かの有名な詩人

~以下、すごかった部分を抜粋します

~以下、すごかった部分を抜粋します 80代になったら丸くなり

80代になったら丸くなり を

を 】

】

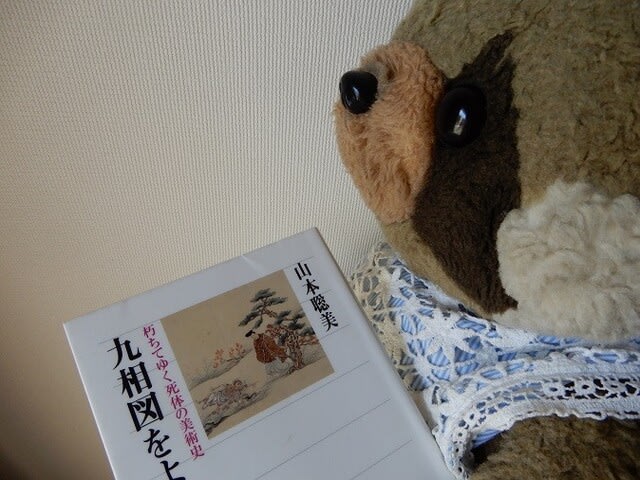

くそうず(九相図)とは、

くそうず(九相図)とは、

・・どんなに見た目が キレイだろうが、一枚皮をはいだら、

・・どんなに見た目が キレイだろうが、一枚皮をはいだら、 それが分かったら、肉欲をたち

それが分かったら、肉欲をたち 、

、

だから、しゅうちゃく(執着)さえ冷めてしまうほど

だから、しゅうちゃく(執着)さえ冷めてしまうほど なのに 一方で、絵には・・

なのに 一方で、絵には・・

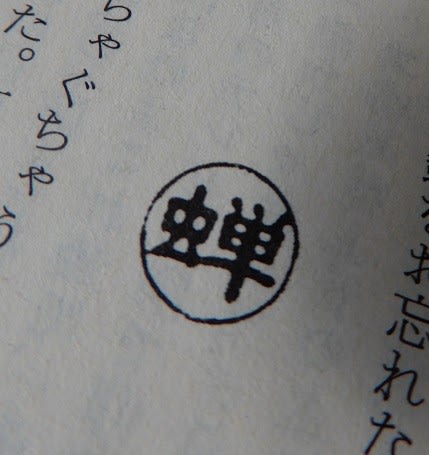

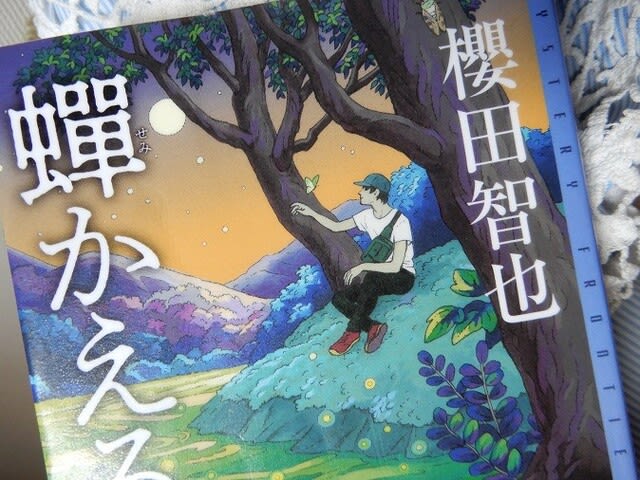

「蟬の鳴く小説特集」のさいごに、セミでも小説でもない絵を持ってく

「蟬の鳴く小説特集」のさいごに、セミでも小説でもない絵を持ってく ・・死んだあと、ころがって、バラバラのカサカサの粉々になって

・・死んだあと、ころがって、バラバラのカサカサの粉々になって

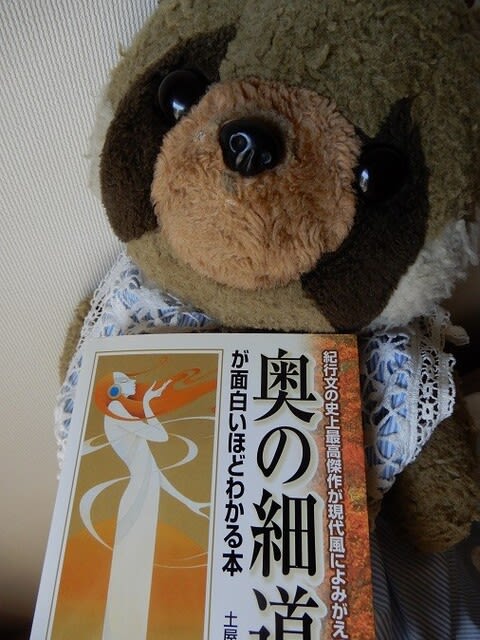

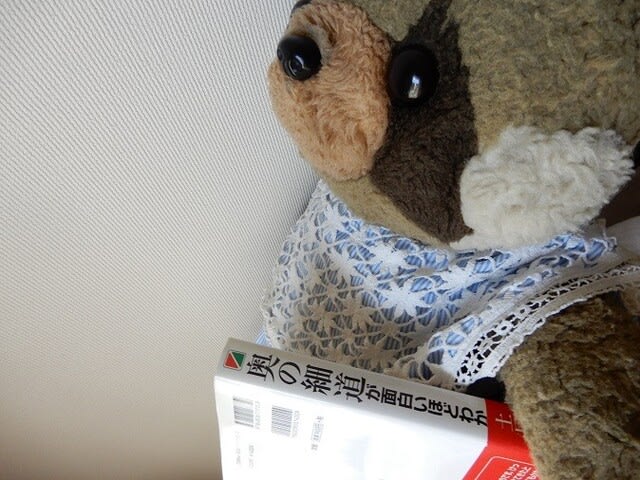

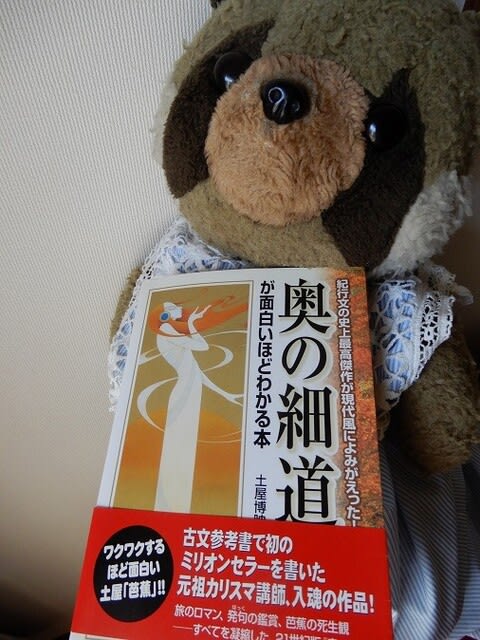

『奥の細道』は、小説ではなく紀行文だけど、

『奥の細道』は、小説ではなく紀行文だけど、

まるで高校生に説くように

まるで高校生に説くように 「原文・

「原文・ 「良書には、良い魂が宿る

「良書には、良い魂が宿る ほら

ほら とすじが

とすじが

(『奥の細道』読めるかな?)って、不安な方に

(『奥の細道』読めるかな?)って、不安な方に

その昔・・

その昔・・ 西洋のセミは、そういうことになっているそうです

西洋のセミは、そういうことになっているそうです よく、「ヨーロッパにはセミが少ないから

よく、「ヨーロッパにはセミが少ないから 、変更したってききました

、変更したってききました ギリシャのセミの鳴き声を、ちょっときいてみたい

ギリシャのセミの鳴き声を、ちょっときいてみたい

平成の終わりごろから、またも

平成の終わりごろから、またも 読むと「精神に異常をきたす

読むと「精神に異常をきたす <ツクツク法師あらすじ>

<ツクツク法師あらすじ> 金をうばわれた坊さんが 埋められた

金をうばわれた坊さんが 埋められた (ダジャレにしては、たち悪いですよね・・)

(ダジャレにしては、たち悪いですよね・・)

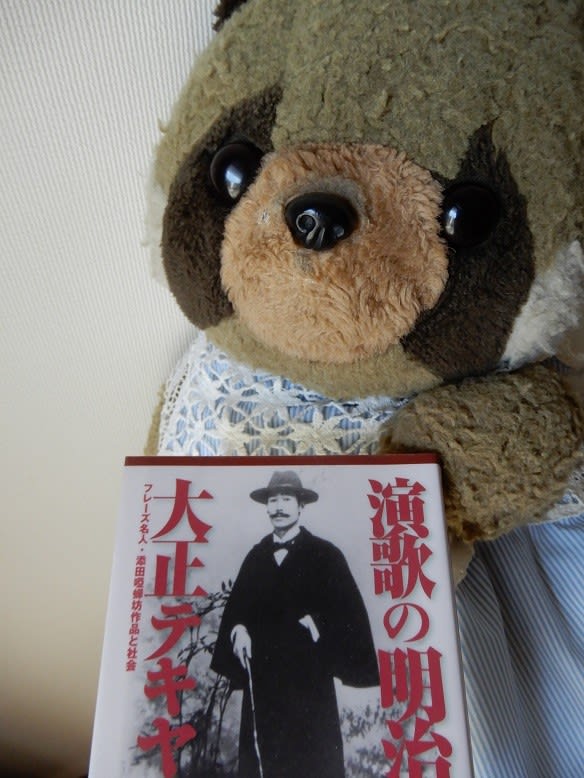

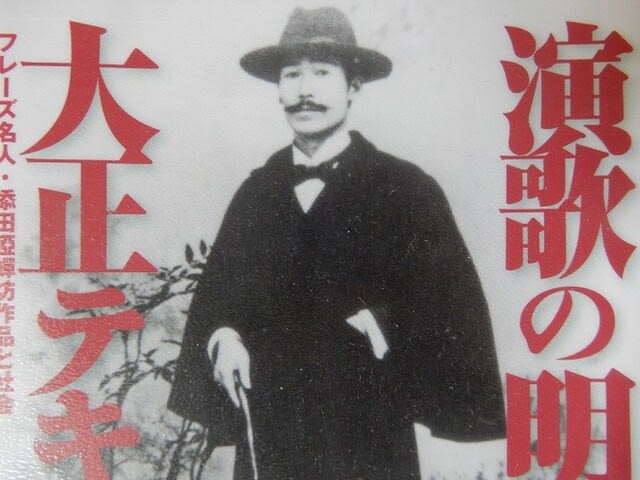

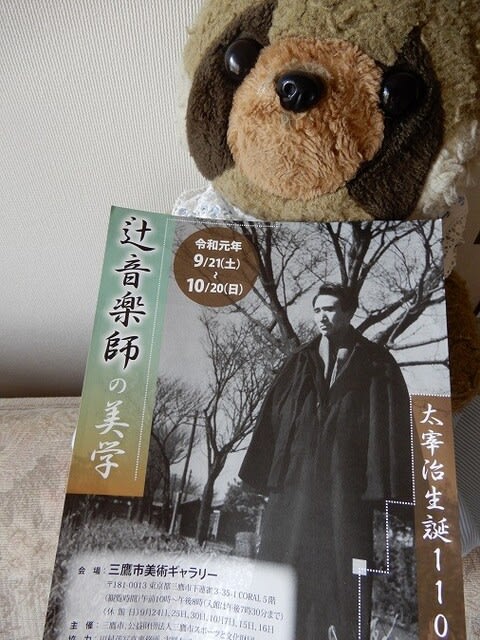

「演歌師」というのは「演歌歌手」のことではなく、

「演歌師」というのは「演歌歌手」のことではなく、 。

。 文明開化の壮士芝居の流れから 生まれた・えんか(演歌)・・

文明開化の壮士芝居の流れから 生まれた・えんか(演歌)・・ この、そえだ・あぜんぼうです

この、そえだ・あぜんぼうです 」

」 辻バイオリン弾きが、

辻バイオリン弾きが、 「

「 たいしゅう(大衆)のなげきを

たいしゅう(大衆)のなげきを 本人・・、実は 秀才でしたが、

本人・・、実は 秀才でしたが、

<ひとつ・ご紹介

<ひとつ・ご紹介 ・・こんなふうに、この世のしんじつ(真実)を

・・こんなふうに、この世のしんじつ(真実)を

「

「 大丈夫

大丈夫

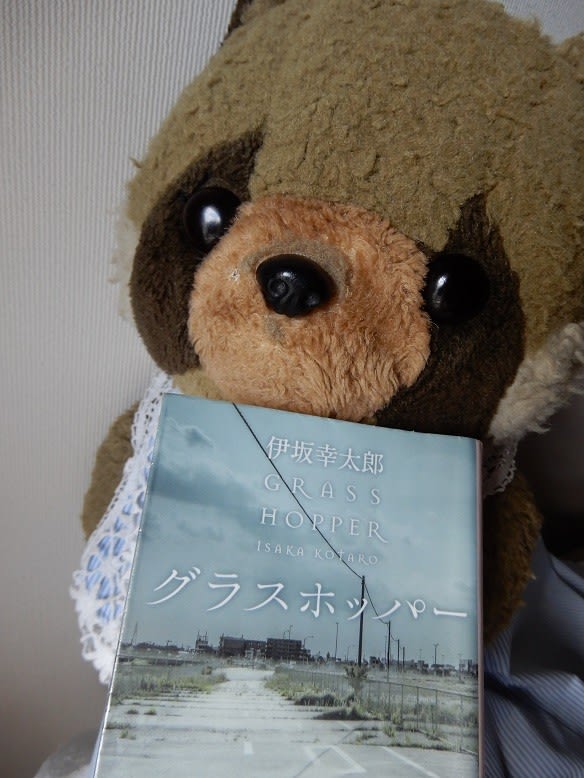

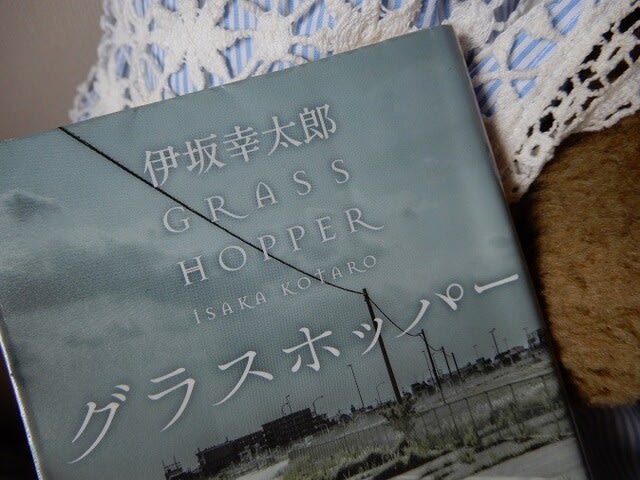

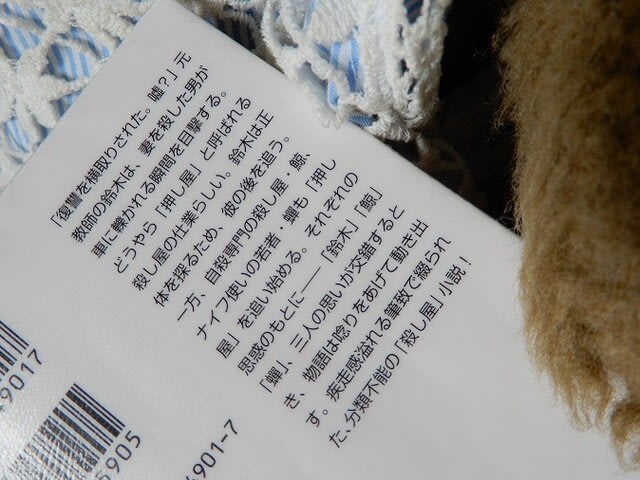

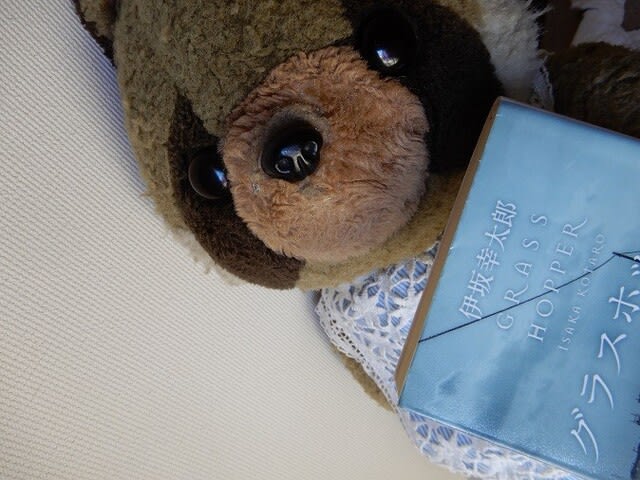

小説『グラスホッパー』は、

小説『グラスホッパー』は、 そこに、鈴木という一般人

そこに、鈴木という一般人 作者は、場面をくるくる転回させて、

作者は、場面をくるくる転回させて、 、

、 読書でおなかいっぱいになりたい方に

読書でおなかいっぱいになりたい方に

うちのチット、気になって「場所を特定しよう」

うちのチット、気になって「場所を特定しよう」

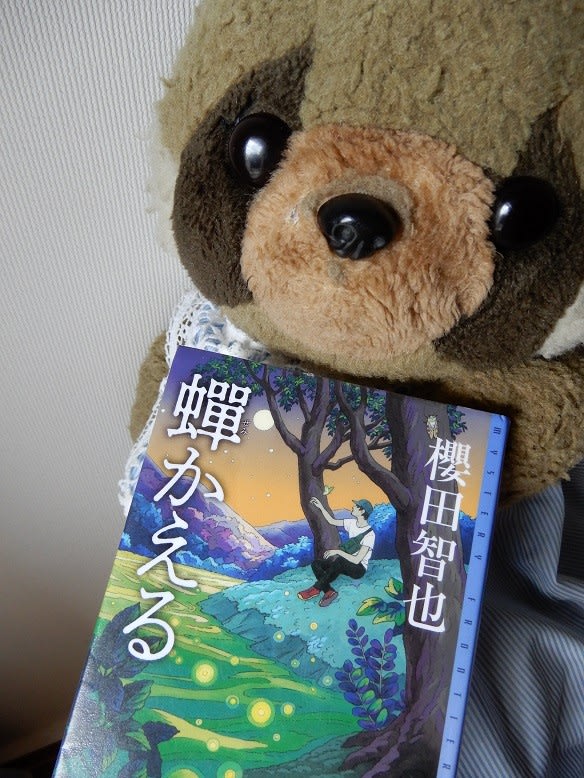

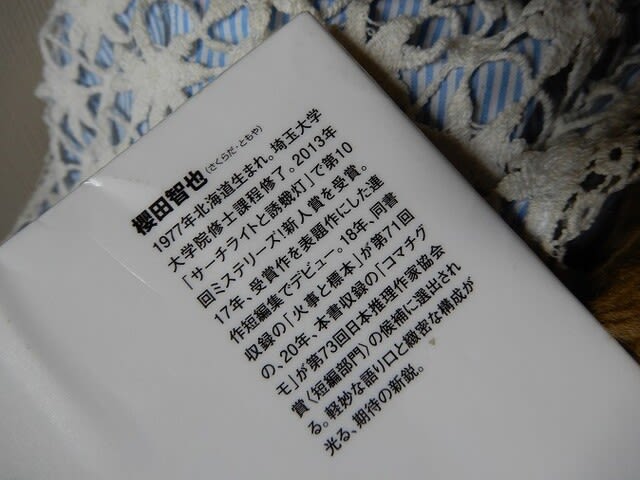

現在44さいのミステリー作家さんは、

現在44さいのミステリー作家さんは、 その、イマドキ作家あるあるな

その、イマドキ作家あるあるな 小説のストーリーは・・

小説のストーリーは・・

山岳信仰や、田舎の因習といった

山岳信仰や、田舎の因習といった に うってつけの本

に うってつけの本 この小説、「えりさわせん(魞沢泉)」

この小説、「えりさわせん(魞沢泉)」 あ、ちなみに、

あ、ちなみに、 あんまり食べたくないけど、、

あんまり食べたくないけど、、

設定は、現代。

設定は、現代。 で、

で、 いつも・かもく(寡黙)で

いつも・かもく(寡黙)で (どうして、死ぬまぎわに そんなに鳴くの

(どうして、死ぬまぎわに そんなに鳴くの この作者、わ

この作者、わ