まだ学生だった頃、憧れに憧れたレコードだ。

このレコードを手に入れた時の嬉しさは未だに忘れられない。

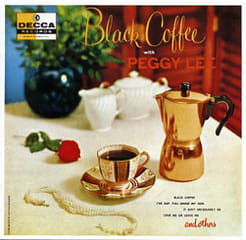

まずこのジャケットである。

テーブルにはバウハウスで作られたようなデザインの真鍮らしきコーヒーポットと、マイセンかウェッジウッド製ではないかと思わせるカップが置かれ、その中にコーヒーが注いである。また脇には真珠のネックレスと赤いバラが配置されてセレブな雰囲気を醸し出している。全般的にコテコテな演出だということはわかってはいるがこのムードがたまらなく好きだ。

このジャケットは、50年代初期という時代が凝縮されているのではないかと思う。Black Coffeeというスクリプト系のタイトル書体もさりげなく写真にマッチしているし、全体にバランスの取れたレイアウトになっている。

このアルバムはペギー・リーの最高傑作として名高い作品だ。

タイトル曲の他にもいい曲がたくさん揃っているが、やはりこのアルバムは「Black Coffee」という曲に価値がある。

ピート・カンドリの目一杯怪しいミュート・トランペットに乗って、ため息をつくかのようなペギー・リーの歌が始まる。このジャケットを見ながら自分もその世界に浸る。Black Coffee~~ときたところで気分は最高潮。数年前にやめてしまったが、この時ばかりはタバコの一本も吸いたくなる。

考えてみればコーヒーに砂糖を入れなくても飲めるようになったのはいつのことだったろう。

小さい頃は砂糖無しのコーヒーなんてまずくて飲めたものではなかった。しかし大人になるためにはブラック・コーヒーが飲めなくてはいけないという今になってはばかばかしいと思える強迫観念があったのも事実である。その後背伸びして、まずいブラック・コーヒーをがまんして飲むようになり、それがいつしか慣れとなって日本茶のように飲めるようになったのではないかと思う。

このジャケットを見るとそんなことまで思い出す。

ジャズもこのブラック・コーヒーと同じである。最初は取っつきにくい音楽だと思っていても、しばらく聴き続けているうちにいつしかやみつきになってくる。

ジャズもブラック・コーヒーも私にとっては大人の象徴だった。だからこのアルバムに憧れたのだ。