There are decades where nothing happens and there are weeks where decades happen.

(何も起こらない数十年があれば、数十年分の出来事が起きる週がある)

ーウラジーミル・レーニン

2022年は「国葬」という言葉をよく耳にする。

イギリスの女王や日本の元総理大臣もそうだけれど、

今年最初に聞いた「国葬」は、

2月にロシアのウクライナ侵攻が始まったことをうけて?3月頃に早稲田松竹で上映されていた、ウクライナの映画監督セルゲイ・ロズニツァの作品名だった。

しかし、ロシアによるウクライナへの侵攻はぜんぜん終わりませんね。

こういう時、映画だったら、アメリカがやってきてチャチャっと解決してくれるのだけれど…

あと大っぴらには「戦争」とは言わず、「侵攻」っていうのはなんで?

もはや侵攻が日常になってしまって、思いを馳せる時間も減った。

所詮は海の外の話。他人事と思ってるからなのかなぁ…

『国葬』(2019年 オランダ・リトアニア)

監督:セルゲイ・ロズニツァ

1953年3月に執り行われた、ソビエト連邦の最高指導者スターリンの国葬を記録した大量のアーカイヴ・フィルムを編集したドキュメンタリー映画。

-

ウクライナで育ち、ロシアで映画を学んだセルゲイ・ロズニツァ監督のドキュメンタリー映画3作品(『アウステルリッツ』『粛清裁判』『国葬』)が「〈群衆〉3部作」と銘打たれ日本で公開されていたのは2021年の11月頃。そしてその後のロシア情勢を受けて早稲田松竹は2022年に上映してくれていたのだと思う。

(3月のあの情勢でなければ、絶対観る気にならなかった…)

スターリン……

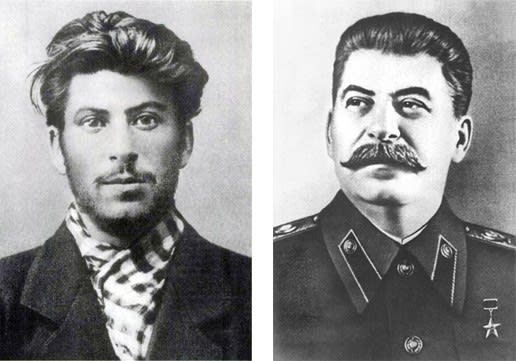

若い時のイケメン画像はネットでときどき目にするし、

年を重ねてからのファンファン大佐(岡田真澄)みたいな写真も教科書で見た記憶はある。

ただ如何せん、世界史を選択しなかったのでどういう人なのかはさっぱり…

五カ年計画を仕切って、レーニン亡き後の第二次世界大戦〜冷戦初期にソ連の最高ポストに着き、猜疑心の塊で他人を信用できないから大粛清という名の大量殺人をやったヤバい奴。この認識であってます?

スターリンの人物像はさておき、この『国葬』という映画、実に興味深いのです。

1953年3月1日、寝室で脳卒中を起こしその4日後に帰らぬ人となったスターリン(享年74歳)。

(この様子は『スターリンの葬送狂騒曲』という2017年ころのイギリス映画をみるとよくわかる。みんな当然の様に英語をしゃべるけれど気にしない)

防腐処理をされた遺体は、3月6日から8日まで労働組合会館に安置。3月9日にモスクワの赤の広場に運ばれると、フルシチョフ司会のもと、マレンコフ、ベリヤ、モロトフが追悼演説を行い、彼らによってレーニン廟へと運ばれます。(しかし、後年のスターリン批判をうけ1961年に遺体はレーニン廟から撤去され火葬されたらしい)

この3月6日〜9日までの4日間にわたる国民的服喪の様子を、ソ連政府は200人弱のカメラマンを使ってあらゆる場所で撮影していたわけです。のちのちプロパガンダ映画として公開する予定だった模様(実際、同年に『偉大なる別れ』という映画になったけれど公開はされなかった)。

これら大量に残る映像を、〈群衆〉に焦点を当て再編集したのが、ロズニツァ監督のドキュメンタリー映画『国葬』なのです(監督自身は撮影していない。1964年生まれだからそもそも生まれていない)。

〈群衆〉がテーマとだけあって、弔問に訪れる民衆の様子が延々と映し出されるわけなのだけれど、これが結構みんな号泣していたり、悲しみに沈んでいたりするのでちょっと驚く。大粛清の元凶であるスターリンが嫌われていなかった…⁉︎

YouTubeでみた偉い教授の解説によると、「スターリン=悪」のイメージはフルシチョフなどによってスターリンの死後数年経ってから確立されたもので、死の直後の国民感情としては、1945年の玉音放送を聞いた日本人の感情に近いだろうとのこと(昭和天皇崩御というよりは玉音放送なのだそう)。

また、エリザベス女王の国葬同様に、一般弔問の大行列の様子(デカい花輪を持ってくる人が多い)や、カメラに気づいて思わずニヤけてしまう人、国葬に参列する諸外国要人(中国の周恩来とか)、ボーゼンとするスターリン息子と毅然とたたずむスターリン娘、チャイコフスキーの悲愴やモーツァルトのレクイエム、ショパンの葬送行進曲を演奏する生オーケストラ、防腐処理されたスターリンの姿(棺に蓋などはされていないので丸見え)を模写する画家や彫像家、などなど、、、どこを切り取っても大層興味深い。白黒とカラーが混在する映像も無駄にかっこいい。

(大小思い思いのキャンバスに黙々と描く画家たちとその手元↓)

特に終盤、レーニン廟に棺が入れられると、モスクワだけでなく各地方で弔砲や弔銃、汽笛が鳴らされ、その音を聞く地方の人々の様子なども映し出されるのだけれど、これがまたなんとも味わい深い。

TVerでみれる『神回だけ見せます』という番組の「さよなら国鉄スペシャル」(国鉄がJRに変わる瞬間を放送する特番)の中に、汽笛を使って「蛍の光」を演奏するシーンがあり、それと『国葬』の弔砲のシーンとに共通のなにかを感じた。時代の終わりの空気感とでも言おうか…

ちなみに、スターリンが亡くなった1953年といえば

日本で戦後初、総理経験者で国葬されたでお馴染み?の吉田茂がバカヤロー解散をした年。

今の上皇が昭和天皇の名代として参加したエリザベス女王の戴冠式も1953年。

おまけ。

エリザベス女王の弔問の行列にはベッカムが並んでいたというニュースがありましたが、スターリンの国葬にはタイムトラベラーのジュード・ロウが並んでいた…!似ている!笑

そして、日本のやつはどうなることやら…

(小説『1984』の作者ジョージ・オーウェルいわく、過去を支配する者は未来を支配するらしい。こわいこわい)