映画『モダン・タイムス』でチャップリンは、ルネ・クレールの『自由を我等に』で描かれた流れ作業の様子を真似していたから、僕はルネ・クレールに会った時に「チャップリンはあなたの真似してますね」って聞いてみたんです。そしたらクレールは「そうじゃない。私がいつもチャップリンの映画を真似している。さまよったり、幸福を求めたりする愛情を、いつも真似してますよ。それは芸術家同士がキャッチボールをしているようなものです」なんて言ってた。そういう考え方も面白いね。

ー雑誌『20世紀映画のすべて 淀川長治の証言』より

2021年11月の話。

吉田修一の小説『国宝』を図書館で借りて読み始めたら、

そりゃどうしたってぇ歌舞伎が観たくなる物語だったので、

取るものも取りあえず、歌舞伎座でかかっていた『花競忠臣顔見勢(はなくらべぎしのかおみせ)』という演目の3階席を予約。

歌舞伎の三大名作の一つ『仮名手本忠臣蔵』の外伝?なのかな?

人生初歌舞伎。

コロナ禍につき、「高麗屋!」「澤瀉屋!」などの大向うはなく、内容もかなり短縮されていたようだけれど、イヤホンガイドのおかげで初心者でも非常にわかりやすいうえ、歌舞伎という芸能を初めて目の当たりにして、それはそれは驚きとワクワクの連続で。

「心」というでっかい看板が上から降りてきたかと思えば、それが「夢」という意味だとか。

立役(男役)と女形(女役)、意外とみんな両方するんだ〜とか。

馬の動きが、人間が入っている被り物なのにめちゃくちゃ馬や!とか。

定式幕の開け閉め、超絶かっこいいな!!とか。

黒子は見えないという暗黙の了解があるのな!!とか。

なにより、序幕「第一場 鶴ヶ岡八幡社頭の場」の始まりが大層よく、

元々は人形浄瑠璃(文楽)の演目だったものが歌舞伎化されたという流れを汲んで、幕開けの舞台の役者たちは人形のようにうつむき無表情。

そして、太夫と三味線の浄瑠璃で紹介されると、命が吹き込まれたように役者が動き出すという演出。

幕前にはマスクをつけた口上人形が出てきたりと、序盤にほとばしる人形浄瑠璃リスペクト。

役者の所作や殺陣、伴奏、効果音なんかにもいちいち驚嘆しつつ、

次は、小説『国宝』の主人公のような当代随一の女形(坂東玉三郎とか?)みるー!と心に誓って歌舞伎座を後にする。

そして12月。

歌舞伎のおもしろさにホクホクしていたのも束の間、

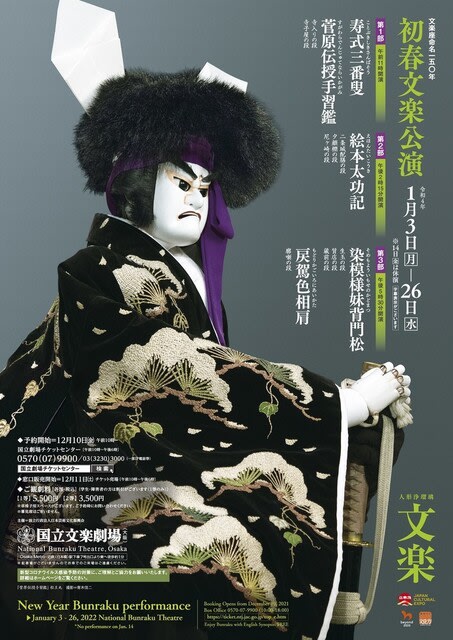

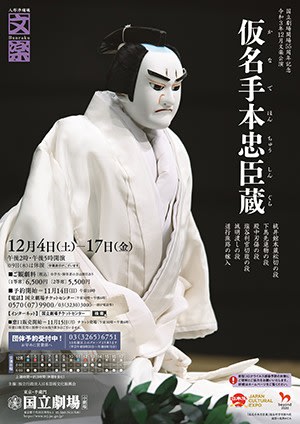

皇居周辺を散策中、国立劇場の前に文楽『仮名手本忠臣蔵』の掲示があるのを発見し、興味本位で席を予約。

勢いで席をとったものの、人形は小さいから話がよくわからないだろうな…という不安もあり、今回は鑑賞前に文楽『仮名手本忠臣蔵』をしっかりと予習。

初演:1748(寛延元)年8月、大坂竹本座

作者:二代目竹田出雲・三好松洛・並木千柳の合作

概要:1701(元禄14)年に起きた赤穂事件(※)をベースに創作された全11段からなる人形浄瑠璃。

※赤穂事件:将軍・綱吉の時代、江戸城・松の廊下で赤穂藩主・浅野内匠頭が高家の吉良上野介に斬りつけたことで、切腹に処せられたことを不服とした浅野の家臣・大石内蔵助以下47人が吉良邸に討ち入り、吉良上野介を討った事件。(浅野内匠頭が吉良上野介に斬りつけた理由は不明)

初演当時は、実在の事件を芝居にすることが幕府から禁じられていたため、時代設定が軍記物語『太平記』の室町時代に変えられている(服装などは江戸時代そのままっぽい)。

登場人物の名前も塩谷判官(=浅野内匠頭)、高師直(=吉良上野介)、大星由良助(=大石蔵之介)という風に微妙に変更されている。

こういう江戸時代の禁止令を庶民がぬるっとかわす手法と、最近のナインティナインのオールナイトニッポンのジャネットネタの進化とには共通するものを感じる…。

(天保の改革により歌舞伎役者を浮世絵に描くことが禁止になったので、役者の顔を猫にした歌川国芳の「猫の百面相」↓)

実際の事件をベースにそれに関わる人物たちの群像劇という型は、日本版レ・ミゼラブルともいえる(違うか)。吉田修一の小説『怒り』とかもそう?(なんか違う)

ざっくり相関図。

(塩谷家の腰元・おかるが事件の発端にされがちだけれど、元凶は桃井家の当主の短気だと思う…)

今回上演されるのは、2段目の松切りの段と、3段目の進物の段、殿中刃傷の段、4段目の判官切腹の段、城明け渡しの段、8段目の道行旅路の嫁入のみ。11段全て上演すると丸一日かかるところを、今回は約3時間のコロナ禍仕立て。

人形の見えづらさを心配していたものの、国立劇場の小劇場はかなりこじんまりとしていて、後ろから2列目だったにもかかわらずよく見えた。

歌舞伎座の3階席からみる歌舞伎役者よりは大きい。

あと、開演の15分くらい前に

二人遣いの可愛い人形が踊ってくれる(幕開き三番叟というらしい)。

見られてちょっと得した気分になる感じが大相撲の弓取式っぽい。

歌舞伎同様、緞帳(どんちょう)の紹介もあった。

感想。

『仮名手本忠臣蔵』という物語自体のおもしろさはイマイチよくわからなかったけれど、文楽はめちゃくちゃ面白かった。あと、情報過多で忙しい。

イヤホンガイドを借りたので左耳からはイヤホンガイドの解説、

右耳からは太夫と三味線の浄瑠璃、正面上部では太夫の語りの現代語訳の字幕が流れ、そして正面では人形の演技、その後ろには人形1体につき人形遣いが3人。

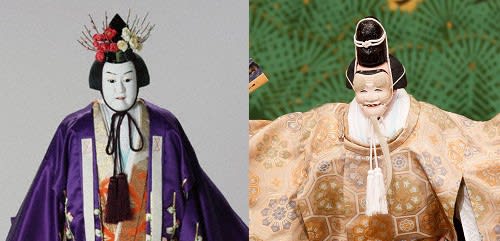

人形遣いには、頭・胴体・右手を操る主遣いと、左手を操る左遣い、足を操る足遣いがいるんだけれど、主遣いのみが顔を出しているというのも情報過多の一因だと思う…

さらに、殿中刃傷の段では斬られる人斬る人、それを止める人多数で小さな舞台がわちゃわちゃ。

人形だけ見ていると気にならないが、ちょっと俯瞰してみると、小さな舞台に人間がいっぱいいることに驚く。

ただもう、人形たちのかわいいことかわいいこと。

これに尽きます。

人形の首(かしら)にも役名とは別にそれぞれに名前がついているし、眉毛が上げ下げできる仕掛けがある子がいたり、ツメ人形といわれる一人遣いの子がいたりといちいちかわいい。ツメ人形の顔がこれまたかわいい。衣装も普通に脱ぎ着できるし、動くだけで本当にかわいい。江戸版「ひょっこりひょうたん島」。

それだけに、判官切腹の段で塩谷判官が事切れると、人形だけを舞台に残して人形遣いがいなくなるので、ああ死んじゃったんだなっていうのがダイレクトに伝わり本当に悲しい。。。

初文楽、人形ばかりに注目してしまったけれど、太夫と三味線も歌舞伎のそれとは少し違って興味深かった。というか、歌舞伎はなんだかんだで「歌舞伎役者が主役でぇ!」という感じが満載だけれど、文楽は太夫と三味線も主役だった…さすがに人形はしゃべらないから、代わりに太夫が語る語る。

昔は歌舞伎専門の太夫のことを差別的に「おちょぼさん」と呼んだそうで、文楽での太夫の活躍ぶりを鑑みるに、そう呼んでしまう気持ちもわからんではない…と思ってしまった。活躍の割には、客入りは歌舞伎の方が上なんだろうし、文楽側からの僻みや嫉妬も含まれた呼び名なのでは。なんて。

ついでに、

文楽発祥の演し物だとはいえ、歌舞伎と文楽とがお互いにパクリあって?切磋琢磨して?今の形になっているのがおもしろい!

と、落語「中村仲蔵」を聴きながら思う今日この頃(6代目圓生バージョンがいい)。

(口上の際の決まり文句「東西東西」は、欧米の「レディース&ジェントルメン」より俄然今風でよい言葉と思う)