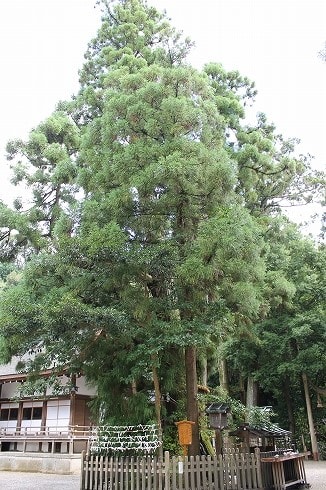

奈良県桜井市三輪 三輪明神 大神神社

ご祭神の大物主大神(おおものぬしのおおかみ)がお山に鎮まるために、古来本殿は設けずに拝殿の奥にある三ツ鳥居を通し三輪山を拝するという原初の神祀りの様を伝える我が国最古の神社。

「大神」と書いて「おおみわ」と読むように、古くから神様の中の大神様として尊ばれ、第十代崇神天皇の時代には国造り神、国家の守護神として篤く祀まつられた。平安時代に至っても大神祭、鎮花祭、三枝祭が朝廷のお祭りとして絶えることなく斎行され、神階は貞観 元年(859)に最高位の正一位となり。延喜式の社格は官幣大社で、のちに大和国一之宮、二十二社の一社にも列なるなど最高の待遇に預かる。

中世には神宮寺であった大御輪寺や平等寺を中心に三輪流神道が広まり、 広く全国に普及し人々に強い影響を及ぼした。近世に入ると幕府により社領が安堵されて三輪山は格別の保護を受け、明治時代にはその由緒によって官幣大社となる。

拝殿は鎌倉時代創建。現在の拝殿は寛文4年(1664)徳川四代将軍家綱公再建。

拝殿彫刻 建物壁面蟇股 再建時1664年作か? 詳細不詳

本題

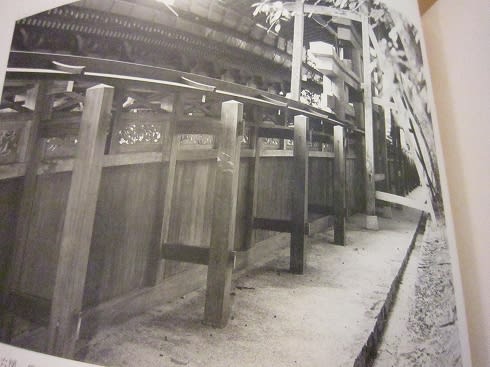

大神神社拝殿の奥は禁足地として普段は神職さえ足を踏み入れない神聖な場所で、禁足地と拝殿の間には結界として三ツ鳥居と瑞垣が設けられている。

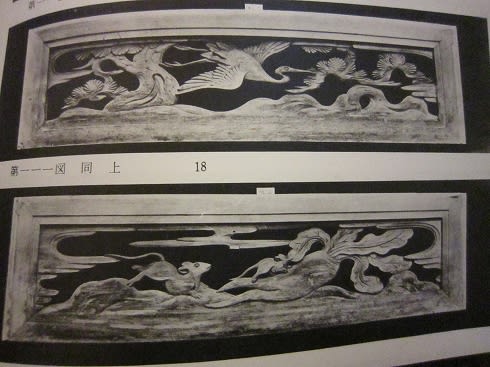

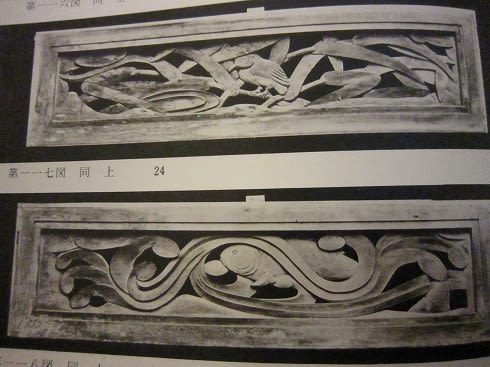

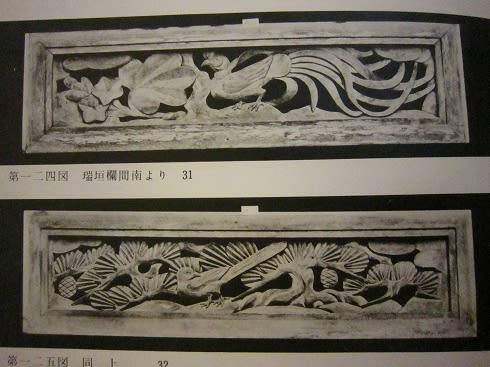

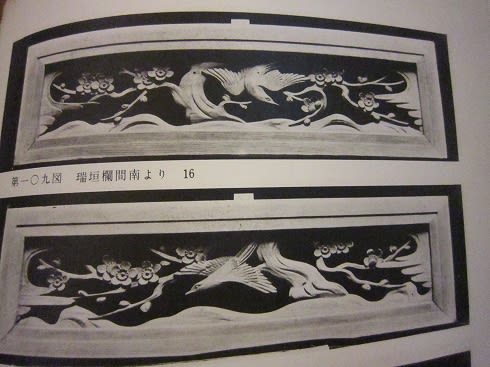

その瑞垣欄間彫刻 (以前に当ブログに情報いただき確認した大神神社拝殿修理工事報告書転写画像)

明治16年12月28日作

細工 大阪 相野徳平 ホリ物シ (16欄間彫刻墨書きあり)

昭和35年調査報告

この画像(彫刻)より相野一門・相野徳兵衛の判断は、つきません。

三輪と言えば みわそうめん

神社近くのそうめん処 森正さんにて そうめん食べたのか?にゅうめんだったか・・・

雰囲気・味よし

2012年8月訪問

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます