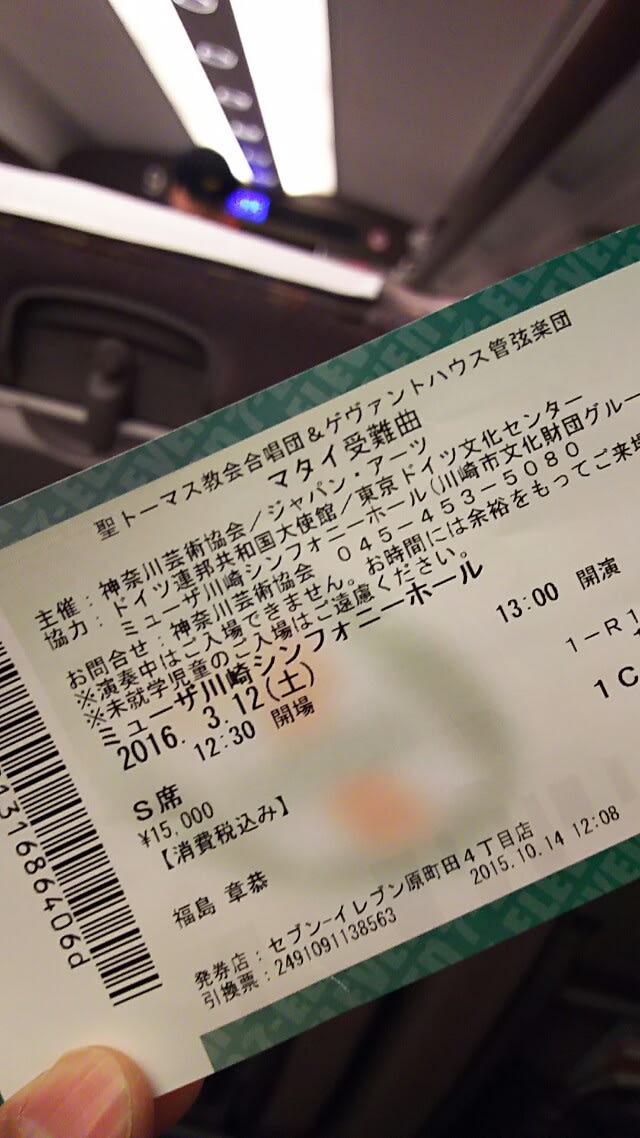

本日は、ミューザ川崎シンフォニーホールにて、聖トーマス教会聖歌隊&ゲヴァントハウス管の「マタイ受難曲」を聴いた。

結論を述べると、少なくともボクには何の価値もない「マタイ」であった。いや、なにも、自分の解釈が絶対などと自惚れるつもりは全くない。バッハの音楽は、メンゲルベルク、リヒター、マウエルスベルガーからトン・コープマン、ルネ・ヤーコプス、サイモン・ラトルまで、様々なスタイルや解釈にも揺るがない力強さを持っていることは、これまでも述べてきたとおり。テンポがどうであろうと、解釈がどうであろうと、バッハの真実に迫るなら、それでよいのだ。

しかし、本日聴いた「マタイ」には、解釈と呼べるものすらなかったのではないか?

すべての責は指揮のゴットホルト・シュヴァルツにある。バッハが血の滲む想いで書き込んだであろう音の記の数々が、これほどまでに何事もなく素通りされてしまうとは・・。不協和音から協和音や転調のドラマにも不感症で何も起こらないし、テキストの文言ひとつひとつにも無頓着。

書き出せばキリがないので2例のみ挙げよう。まず、ソプラノ独唱と第2オーケストラによるアリア「血を流せ、わが心よ」(第12曲)。この悲痛にして美しいアリアを笑顔で軽やかに指揮する、というのはどういう神経だろう?また、終曲の「安らかに憩え」というテキストで、拳を振り上げながら、少年たちに力いっぱいストレートに歌わせるというやり方も疑問である。それとも、これには何か特別な解釈があるのであろうか・・。

また、シュヴァルツの指揮は、腰が砕けているなど姿勢は悪い(きちんと立てていない)し、重心がブレブレのところに腕ばかりを振り回すから、そこから正なるエネルギーは生まれない。さらに、テクニックがないのにレチタティーボまで振るものだから、通奏低音から自由は奪うし、出所を誤るというミスを誘発してしまうなど良いところなし。

もちろん、聖トーマス教会聖歌隊の歌声には特別な魅力はある。「深みには欠けるけど、全体に柔らかで、清らかで美しかった」と思う人もあるかも知れない。

今回は歌手ひとりひとりについては書かないことにしておこう。

バッハ「マタイ受難曲」

聖トーマス教会合唱団

ゲヴァントハウス管弦楽団

ゴットホルト・シュヴァルツ (指揮)

シビッラ・ルーベンス (ソプラノ)

マリー=クロード・シャピュイ (アルト)

マルティン・ペッツォルト[福音史家] (テノール)

クラウス・ヘーガー[キリスト] (バス)

フローリアン・ベッシュ (バス)