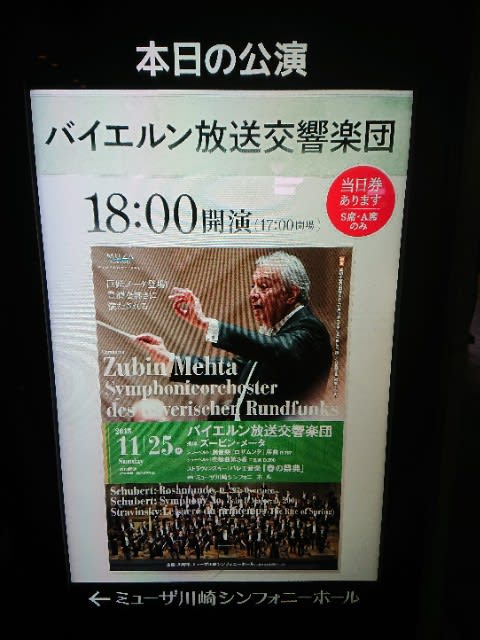

家内を拝み倒し、夕方予定していた家族の用事を午前中に繰り上げてまでミューザ川崎に出掛けた甲斐はあった。メータの実演は四半世紀以上昔、グリーンホール相模大野に於けるイスラエル・フィルとの「シェエラザード」を聴いて以来。今回もウィーン・フィルに散在したばかりなので見送るつもりでいたのだが、「ジュピター」「巨人」プログラムの好評やら車椅子でカーテンコールに応えたことなどを耳にして、どうしても聴いておかなければならないと判断したのである。

前半のシューベルト「ロザムンデ」序曲と交響曲第3番は、メータの全身からシューベルトと音楽への愛が溢れ出る美しい演奏だった。指揮台上の椅子に腰掛けての指揮。舞台中央に辿り着くのにも、杖と介添人を必要とするまでに自力歩行の困難となったメータであるが、そのタクトは必要最小限の動きにして的確、些かの曖昧さもない見事なもの。僅かな運動から楽員の心を鼓舞する力は、どこかクナッパーツブッシュ晩年の指揮姿にも通ずところがある。上述のイスラエル・フィル公演の時のマッチョで雄弁な指揮姿だったと記憶するが、同じ人が齢と経験を重ね、病を得ながらもここまでの域に達するものなのかと胸が熱くなった。

休憩後は、徒に尖ったところのない古典的で温かなハルサイ。シューベルト同様、どこまでも簡潔なタクト。しかし、全身からは音楽のオーラが放たれ、それに応えるバイエルン放送響が見事。機能性や個人技に優れながらも、すべては音楽のため、アンサンブルのために奉仕する姿は爽やかだ。それでいて、怒涛の迫力にも欠くことがないのだから、言うことはない。確かに、世の中には、キューを出しまくって、機械的にアンサンブルを整える「春の祭典」はいくらもあるだろう。しかし、あらゆる完璧さも、今宵の巨匠とオーケストラの熱き心の交流の前には無力とすら感じた。

盛大な拍手の中、振り向きざまに「チャイコフスキー!」とアンコールを告げたメータの声には命の輝き、張りがあった。歩行こそ容易ではないが、全曲完全暗譜の頭脳と的確なタクトさばきとを合わせて考えるなら、まだまだ大丈夫そうだと安堵する。「白鳥の湖」のワルツは夢のようで、まさに極上のデザート。楽員の引き上げた後、車椅子に乗せられてカーテンコールに応えるメータの笑顔には、音楽に身を捧げる者ならではの美しさがあった。この尊い光景を、生涯忘れることはあるまい。

チケットを購入した時点では、さして大きな期待を抱いていたわけではなかった。

ヴェルザー=メストのブルックナーについては、以前、クリーヴランド管とのライヴ映像を観たときには、造型、サウンドや指揮姿に至るまで平凡に感じるなど、特別な感銘を受けなかったからだ。しかし、先日の「南国の薔薇」を観て、聴いて、俄然ブルックナーの素晴らしいであろうことを予感した。そして、その結果は事前の予測を遙かに上回る素晴らしいものだった。

第1楽章の冒頭から、弱音の美に胸打たれた。これは、弱音を重んじることのなかった朝比奈のブルックナーとは対極の美であり、水面に揺らめく光のように千変万化に色彩を変化させる弦のトレモロには目眩を覚えるほどであった。総じて、ピアノ以下の弱音に無限の段階とニュアンスがあり、各セクション間のバランスの絶妙さにはため息がもれるほどであった。一方、フォルテ以上にも凄まじいものがあり、総員フルボーイングから立ち上る弦の豊穣な響き、肺腑を衝く金管群の音圧にはただただ圧倒されるのみ。

第2楽章も弱音の美しさに酔った。もっと濃厚な歌心があってもよかったかもしれないが、歌いすぎない美しさもまたある、ということを教えられる。

さらに、第3楽章では、類い希な舞踊性を感じさせた。その聖と俗の綯い交ぜになったリズムの躍動は、メストとウィーン・フィル双方に通うオーストリア人の血のなせる業かもしれない。

フィナーレでは、前述の剛毅なまでの音量のほか、音楽が前へ前へと進んでゆく推進力にも秀でていた。などなど、どの瞬間を切り取っても「留まれ、お前は美しい!」と叫んでしまいたいほどの美しさに貫かていた。

何より嬉しかったことは、わたしがレコードで親しんできた50年代、60年代のウィーン・フィルの響きを彷彿とさせる瞬間が多々あったことである。ティーレマンとのベートーヴェンを聴いたときなどには、「ウィーン・フィルはもう昔のウィーン・フィルではない」と悟らされたものだが、今回の来日公演では古の良さが復活しているように思える。この件、ヴェルザー=メストの指揮がどれほど関与しているかは知らないが、ウィーン・フィルそのものが良い方向に変容してきていることを感じられたのは幸せなことであった。

2018/11/20(火) 19:00開演

サントリーホール 大ホール

【出演】

指揮:フランツ・ウェルザー=メスト

ピアノ:ラン・ラン

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

【曲目】

モーツァルト:オペラ『魔笛』序曲 K.620

モーツァルト:ピアノ協奏曲第24番 ハ短調 K.491

ブラームス:交響曲第2番 ニ長調 作品73

この度のウィーン・フィル来日ツアーでは、11月23日(祝・金)のブルックナー「5番」だけに絞るつもりでいたのだが、ミューザ川崎でのワーグナー「神々の黄昏」ハイライトの評判を聞き、ブラームスも聴くことを決意。そんなとき、たまたま都合の悪くなった知人からチケットを譲って頂けることになったのはラッキーである。来年2月27日の「ドイツ・レクイエム」サントリーホール公演のための下見と自らに言い訳もできるという寸法だ。

実のところ、ヴェルザー=メストのレコード、CD、DVDに於ける印象は、わたしにとって芳しいものではなかったのだが、その負の印象は今宵のブラームスとアンコールによって見事に覆された。

ブラームスは、奇の衒ったところのないウィーン・フィルの伝統の響きと美質を活かした演奏で、ちょっと聴くと当たり前のようでいながら、やがて、その周到な設計やバランス感覚に気付かされる。それでいて、フィナーレに於ける精神の高揚感にも欠けておらず、実演で聴くブラームスにこれほど魅了されたのも久しぶりであった。

さらに素晴らしかったのが、アンコールのヨハン・シュトラウスⅡの「南国の薔薇」とエドゥアルト・シュトラウス「テープは切られた」である。ウィンナ・ワルツ特有のリズムひとつ取っても噎せ返るようなウィーン情緒に溢れていたが、ヴェルザー=メストの自在なテンポ操作がまたお見事。人の生きる上での喜びと哀しみが交差し、舞踊によって美に昇華されていたのである。この「南国の薔薇」に限っては、実演、録音を問わず、シューリヒトのコンサートホール録音以上の感動を覚えることは稀なのだが、今宵は背中に電気の走るような感動を味わうことができた。「テープは切られた」に於ける愉悦、ユーモア、躍動感も最高で、このアンコール2曲だけでも元の取れた気がしたものである。

前半のピアノ協奏曲については、多くを語らないでおこう。オーケストラは実に美しいモーツァルトを奏でていたが、ランランのピアノがわたしの趣味ではなかった。語りたいことは山ほどあるが自制するのが吉であろう。

なお、本公演には、RBブロック席にて皇太子様がご鑑賞されていた。

この土日は、新宿村スタジオにて、ヴェリタス・クワイヤ・ジャパンによるドイツ・レクイエムの集中レッスン。

合宿と呼びたいところですが、通いのご参加者も多いので「集中レッスン」としておきます。

東京、厚木のみならず、名古屋、大阪、長岡からも多くの方に上京して頂く、ということで気合いも入りますね。

午前中は、Facebookにイベント頁を立ち上げてみました。

情報は、これで足りているかな??

ブラームス ドイツ・レクイエム特別演奏会 ~福島章恭 & Veritus Choir Japan~

https://www.facebook.com/events/1424757707654706/

ブラームス ドイツ・レクイエム特別演奏会

~ 福島章恭 & Veritus Choir Japan ~

演目 ワーグナー:ジークフリート牧歌

ブラームス:ドイツ・レクイエム

日時: 2019年2月27日(水) 19:00開演

会場: サントリーホール大ホール

指揮: 福島章恭

ソプラノ: 平井香織

バリトン : 与那城敬

オーケストラ: ヴェリタス交響楽団

(コンサートマスター: 崔文洙、新日本フィル、東京交響楽団をはじめとするトッププレイヤーにより構成)

合唱:ヴェリタス・クワイヤ・ジャパン

全席指定

S席 5,000円 A席 4,000円 B席 3,000円

チケットぴあ:https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=1844428&fbclid=IwAR1EsHPkkMtMdJy1qrv6qb4P6kHJPutpVrBXi6-hlU0m8xSHpHCet6ezsLw

お問い合わせ

エムセック・インターナショナル:03-3406-3355