ポール・マッカートニーの最速先行予約、本日チケット発券とのことで、早速引き換えてきたが、なんと我が座席は三塁側二階席・・・。

これでS席? 18,000円??

キョードー東京。アコギな商売だ。

いくらなんでも二階スタンドでS席はないだろう。

例えば、アリーナは24,000円くらいに設定しても良いから、一階スタンド20,000円、二階席16,000円とかにするべきではないか?

既にFacebook上ではファンたちの怨嗟の声、声、声。こんなファンの心を踏みにじる商売をしていると、そのうちしっぺ返しがあるに違いないぞ。

東京ドームの二階スタンドからアリーナの盛り上がりを眺めて白けた経験は、既に昔、ポールのコンサートで経験済み。ドームは音響も悪いし、既にテンション下がりまくりである。

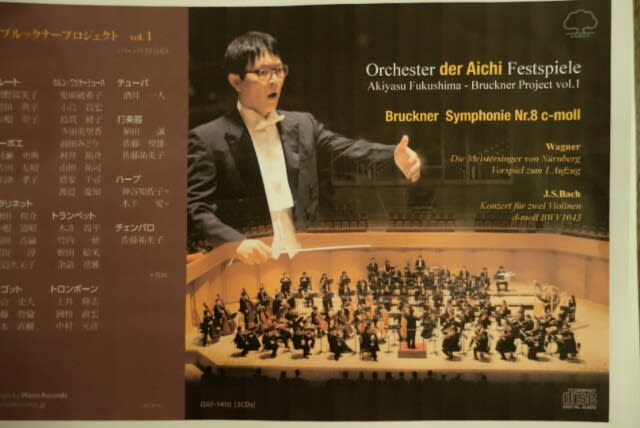

本日、たまたま東京に出張中の愛知祝祭管メンバーのお付き合いで、タワーレコード新宿店に立ち寄ったところ、我らのブルックナー8番のCDが、破格の扱いで陳列されておりました。巨匠たちの録音に囲まれ、畏れ多いやら、有り難いやら。光栄なことです。

代理店さんによって貼られたシールには、ライナーノートよりコンマス高橋広くんの文章が切り取られて載せられておりました。

これはお店にお礼の気持ちを示さなければいけない、ということで、バレンボイム&VPOによるニューイヤーコンサートのアナログ盤3枚組を購入した次第。なんと、ネット価格より1,000円も安かった! たまには店頭に足を運ぶことも必要ですね。

ZYX のヘッドシェル Live18 - S(シルバー)が思いもよらず手に入ったので、ライラ: タイタンを装着したところ、実に美しい! なかなかお似合いのカップルではなかろうか? 見た目同様、音的にも相性は良いようで、タイタンの解像度がワンランク上がった気がする。

今週中はゆっくり聴く時間がないが、週明けに聴くのが楽しみにしよう。エージングが進むとさらに違う表情を見せてくれるに違いない。

シェル不足から長らく控えに回っていたカートリッジ、先代光悦メノウを生かすべく、オルトフォンの楓製のシェルを導入。

朝を待ちきれず、早速取り付けてみたところ、聴く前から良い予感がするではないか。見た目だけでなく、手に持った感触がしっくりとくるのだ。カートリッジとしてはズシリと重めの光悦メノウとフワリと軽やかな楓の取り合わせの妙だろうか。

まず、イザベル・ファウストのバッハ無伴奏ソナタとパルティータに針を下ろしたが、実に心地よい。

クリュイタンスのラヴェルやマーキュリー・リヴィング・プレゼンスを大音量で確かめたいところだが、夜も更けたのでここはグッと我慢。しばし、夜のしじまに響き渡るバッハに身を浸すとしよう。

クレンペラーの「マタイ受難曲」。

この英オリジナルである稀少なBlue Silberレーベル盤を手に入れたのは、レコード収集を再開して間もない頃だ。かなり無理をして購入したのをよく憶えているが、「いつか自分に必要な時がくる」という確信はあった。

それから十余年、自分がいよいよこの作品を指揮しようというときに「ああ、いまこの盤がそばに居てくれてよかった」としみじみ思うのである。今になって「聴きたい」と思っても、そうそう容易に手に入るものでもない。来るべき日のために手に入れるのも、蒐集道の極意なのだ。

ブルーシルバー・レーベルから紡がれる音の宇宙は無限大の深みをもつ。この巨大な演奏に身を浸すことで、自分の心身が活性化されるのを実感し、また、この悠久のテンポに自らの呼吸をシンクロさせることは、もうそれだけでよき修行となるのである。

※移動中につき、キャスト、データなどは後日アップデートしたい。

マーキュリー・リヴィング・プレゼンス コレクターズ・エディション2 〔6LP〕が届いた。

ボヤボヤしているうちに、すでに国内では品切れ状態、オークションやアマゾンでも高騰していたものを、在庫を持つアメリカのショップにて、ほぼ定価で購入したものである。

ああ、間に合って良かった。

下記の6枚は勿論復刻盤であるが、既にLP1:ドラティの「Vienna 1908-1914」はスピーカーズコーナーの復刻盤で、LP4:パレーのサン=サーンス「第3」は、マーキュリーのオリジナル・プレスで所有しているので、聴き較べも楽しみなところである。写真2の右下にあるとおり、品質に定評のあるドイツ・プレスというのは嬉しい。

いま、某ショップを覗いたところ、3月には第3集がリリースされる模様。楽しみではあるが、第1集、第2集と同じ6枚組みなのに価格は1.5倍に跳ね上がっている。長引く円安の影響であろうか。

『マーキュリー・リヴィング・プレゼンス・6LPボックス Vol.2』

[LP1]

シェーンベルク: 5つの管弦楽曲Op.16

ウェーベルン: 5つの小品Op.10

ベルク: 3つの小品Op.6、「ルル」組曲

アンタル・ドラティ(指揮) ロンドン交響楽団

〔録音〕1961~1962年

[LP2]

ベートーヴェン: 交響曲第7番

アンタル・ドラティ(指揮) ロンドン交響楽団

〔録音〕1963年

[LP3]

ミヨー: バレエ「屋根の上の牛」

フランセ: ピアノと管弦楽のためのコンチェルティーノ

サティ: バレエ「パラード」

オーリック: 序曲

アンタル・ドラティ(指揮) ロンドン交響楽団, ミネアポリス交響楽団

〔録音〕1965年

[LP4]

サン=サーンス: 交響曲第3番ハ短調Op.78「オルガン」

ポール・パレー(指揮) デトロイト交響楽団, マルセル・デュプレ(Org)

〔録音〕1957年

[LP5]

チャドウィック: シンフォニック・スケッチズ

ハワード・ハンソン(指揮) イーストマン=ロチェスター管弦楽団

〔録音〕1956年

[LP6]

セッションズ: 組曲「黒い仮面をかぶった人々」

マクフィー: タブー・タブハン(管弦楽のためのトッカータ)

ハワード・ハンソン(指揮)

先日、ブルガリアの出品者から落札したクナッパーツブッシュ指揮ベルリン・フィルによるブラームス第3番の旧ソ連AKKORD盤(プレ・メロディア)。

ショップより配送状況のお知らせが来たけれど、ブルガリア語がさっぱり読めない。不勉強を恥じる。

旧ソ連時代の古いレコードは、ものによっては雑音が酷く、聴いてみないと善し悪しが分からないのだけれど、ここは愛するクナッパーツブッシュならばとギャンブル。

後のピンク・メロディア盤では所有しているのだが、古い盤の音を知らぬとあっては、末代までの恥。

しかし、この凄絶なブラームス3。学生時代は、宇野功芳先生解説付きの国内盤を繰り返し聴いたなあ。

あの国内盤、ブルックナー4番とのカップリングだったということは、もとは米ワルター協会なのだろうな。

ここはひとつ、過度な期待はせず、しかしワクワクしながら待つとしよう。

発売日で売上が止まるのかと想像していたのですが、その後もジワジワと出てくれているようです。有り難いことです。

既に我が手持ちも10組余り。

ということは、初回プレスはほぼ完売と宣言してもよいでしょう。

売るため、というより、わたし自身も何組かは手元に置きたいため、必要最低限の枚数のみ追加プレスをすることにしました。全くの想定外。

第2回目のプレス品が流通するまでには、まだ3週間ほど掛かると思われますので、早めに聴きたいという方は、いまのうちに店頭に並んでいるものをお買い求め頂けると幸いです。

では、ひきつづき、よろしくお願いします。

晴れ渡る長岡より雪の我が家に戻ると、文春新書よりのゆうメールが届いていた。

「おや、大作曲家篇は先月に第2刷が出たばかりだが・・」と訝りつつ封を開くと「新版」の第5刷が!

いやあ、嬉しいですね。

「大作曲家篇」を気に入ってくださった方々が手にとってくださったのでしょう。

旧版から16年、大増ページの新版に改まってからでも7年。こんなに長い間、多くの方に読みつづけて頂いているんですね。クラシック関連の書籍としては異例中の異例の快挙と呼べるでしょう。

ボクにとって二重に嬉しいのは、旧版しか知らない方に新版の自分を知って頂けること。旧版~新版~大作曲家と、ここにボクの歴史があります。僅かずつですが、成長しているとは思いますので。

実は、新版の「演奏家篇」は更に面白いので、こちらも多くの方に読んで欲しいなぁ。

今宵出掛けた横浜シンフォニエッタのコンサート会場(青葉台フィリアホール)にて、久しぶりに文春新書「クラシックCDの名盤」共著者の中野雄さんをお見かけした。

お年賀としてお送りしておいたブルックナー「8番」CDに厳しいご批判を頂くのでは? と恐る恐る近づいてご挨拶申し上げると、「ああ、ちょうど良かった。ブルックナーのCDのお話をしたかったところです」と仰り、「とても立派でした。アマチュアのオーケストラもよくやってます。そりゃ、細かいことを指摘すればキリはないですけど」とした上で、「福島さんには、あのブルックナーを、そのままコンセルトヘボウ辺りで振らせたいと思いましたよ」「何より奇を衒ったところのないのが気に入りました」とまで、言ってくださったのだ。

これは、ボクにとって何より嬉しい称賛。クナッパーツブッシュ、モントゥーなどの生演奏を知り、つい先年、ハイティンクのブルックナー8をコンセルトヘボウで聴いてきたばかりの中野さんのお耳にも適ったのだ。「クラシックCDの名盤」への著述でも一貫しているが、中野さんは演奏に於ける奇矯や曲芸もどきを憎み、正当を愛するお方。その中野さんに我々のブルックナーが、正当側と認定されたことは本当に嬉しい。

届く人には届くし、分かる人には分かる。それが、ボクの心を限りなく明るくする。

ところで、山田和樹指揮の横浜シンフォニエッタは素晴らしかった。それについては、また改めて。