12月と言えば、クリスマス。

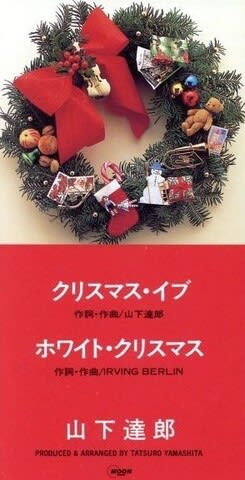

この時期になると聴きたくなる歌といえば、山下達郎の「クリスマス・イヴ」

…ついこの前にもこんなこと書いたばかりだな。

今度は、クリスマスソングに焦点を当ててみよう。

去年、松任谷由実と桑田佳祐が、「Kissin' Christmas(クリスマスだからじゃない)」なんて曲をデュエットでリリースしたことがあったなあ。

せっかくだから、それ以外に自分が知っていて聴きやすいクリスマスソングを集めて、80分のCDにまとめてみよう、と思い立った。

この2曲の他に、何を入れよう?

桑田佳祐なら「白い恋人達」、松任谷由実なら「恋人がサンタクロース」は外せないな。

この前、ここで書いた佐藤隆の「12番街のキャロル」もいいなあ。

その歌は、ちょっと悲しいから、「クリスマスが今年もやってくる」と明るく歌う、竹内まりやの「すてきなホリデイ」も入れておきたいな。

「12番街のキャロル」から、「キャロル」と聞くと、稲垣潤一のヒット曲「クリスマスキャロルの頃には」も定番でしょう。

クリスマスを陽気に過ごす歌より、悲恋に終わる歌の方がヒットする歌になるのだな。

そんな歌が、辛島美登里の「サイレント・イヴ」だとか、浜田省吾の「MIDNIGHT FLIGHT」だ。

この2曲は、悲恋だけど好きだね。

こうやって、書いていると、さすがジイサンの選曲だね。

最初の1曲はともかく、「サイレント・イヴ」を除いて、みんな昭和の曲じゃないか!!?

まあいいや。

その時代で探せば、オフコースの歌にも、「Christmas Day」というのがあったな。

ふきのとうのデビューアルバム「歳時記」の中に「メリー・クリスマス」という曲があったのも思い出したぞ、懐かしいなあ。

そして、働き出したころ、何度も聴いた原由子の「はらゆうこが語るひととき」というアルバムの最後の曲は、「Last Single X’mas」という曲だった。

同様に、その3年後に「恋におちて」の大ヒットを飛ばした小林明子の1stアルバム「FALL IN LOVE」のラストには、曲名の長いクリスマスの歌があった。

それが、「あなたに素敵なクリスマスプレゼントあげたいな」という曲。

昭和でなく平成の時代に出された曲で気に入っているのも入れておこうか。

朝ドラ「舞い上がれ」の主題歌「アイラブユー」を歌ったbacknumberの「クリスマスソング」、いいよね。

安室奈美恵も「Christmas Wish」という曲を歌っていたな。

槇原敬之の「雪に願いを」は何度も聴いたなあ。

ユニコーンの「雪が降る町」も、クリスマスの時期だなと感じさせる歌だ。

このくらいでちょうどいいのではないかな、80分のCD-Rに。

そう思って、編集してみたら、残念。

1曲分、容量オーバー。

槇原の「雪に願いを」をカットしたら、今度は2分近く空いてしまった。

そこに、「FOR LIFE CHRISTMAS」から、泉谷しげるがふざけて歌っていた「きよしこの夜」を入れちゃえ。

泉谷は、この歌を

♬きよしこの夜 星は光っちゃう

と歌って終わってしまったから、何秒もかからない。

そうやってできた、自作のX’mas曲集の完成。

自分の好みだから、古い曲に傾いているけど、まあいいでしょう。

この齢だから、もうクリスマスだからってときめくこともないんだからね。

1曲1曲に、自分なりの思い出があるから、それを懐かしく思い起こしながら聴くことを楽しむとしよう。