「リゾートとは保養地、行楽地。豊かな自然環境の中で

保養、避暑・避寒、行楽などが楽しめる滞在型観光地。

観光地や保養地として有名な地方都市をリゾート都市と呼ぶ。

自然環境や歴史・文化的な資源を活活かして作られたテーマ・パークをリゾート・パークという。」

---ホテル観光用語事典より

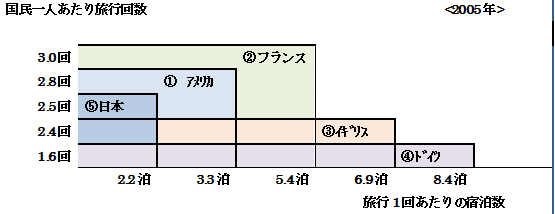

1)日本と海外のリゾート事情をリゾート事業協会資料より抜粋します

旅行1回あたりの宿泊数

「平均旅行回数と宿泊数で各国の休暇の比較をしてみると、

①アメリカ2.8回9.3泊、②フランス3.0回16.2泊、③イギリス2.4回16.6泊、④ドイツ1.6回13.5泊、

⑤日本2.5回5.5泊と日本は宿泊数で各国の半分か三分の一となっており、

少なく短い休暇の日本となっている。

欧米の場合もう一つ日本と違って多いのが別荘の利用である。

日本のセカンドハウスは338人に1戸であり、比較した5ヶ国中最も少なく、

アメリカの47人に1戸、フランスの21人に1戸と比較すると、

1/7、1/16の普及率である。

イギリスは224人に1戸、ドイツは167人に1戸というように、大分戸数が少なくなっているが、

両国とも自国の気候があまりバカンス向きでないため、別荘を国外に持つことが多く、

潜在的な保有率は今回の値より大分大きいと思われる。

休暇旅行を巡る社会環境のひとつとして、交通費や宿泊費等の国際比較について目を向けると、

ここ数年経済企画庁や総理府、運輸省などから様々なものが発表されており、

そのうち経済企画庁物価局の1996年1月のデータによれば、日本の交通機関の料金の中で、

乗用車で動く場合は、アメリカの10倍以上、フランス、イギリス、ドイツの2倍以上のコストが

掛かるとなっており、鉄道旅客運賃についてもアメリカの約3倍の高さになっている。

航空運賃の“正規運賃”については、欧米に比べ日本が最も安いようである。

ただし、欧米各国では事前購入チケット以外にも、

曜日指定、便指定、滞在日数制限、地域限定等の多くの制約は付くものの、

アメリカでは8割引き以上、フランスでは7割5分引き以上というチケットが存在し、

それ以外にも限定項目が異なる様々な割引率の多様なチケットがあり、

国民が安上がりの旅行をする手立てが提供されていると言える。

休暇制度のちがいにあると思われるが、

日本では有給休暇平均付与日数18日のうち平均8.5日しか取得していないのに対して、

フランスでは5週間、ドイツでは6週間が保証され、しかも完全消化が当たり前となっている。

また、ドイツやオーストラリアでは休暇に手当が出る。

この背景には欧米人のプライベートの時間を大切にする時間哲学があるとともに、

有給休暇の消化が企業にとっては義務であり、国民にとっては当然の権利になっている社会環境がある。

その他にも、フランスにおける低所得者層に対するバカンス小切手の発行や、

ドイツにおける温泉療養への休暇付与や健康保険の適用の補助などがある。

またドイツなどでは、学童の夏休みの期間を州ごとに分散させることにより、

勤労者の休みもそれに合わせてシフトさせるよう誘導し、

休暇地への過度の集中を避けるようにするなどの策を工夫している。

日本の観光旅行の場合、ホテルや旅館などで7割強を占めているのに対し

、欧米では親類友人宅の利用がフランス54%、イギリス48%、アメリカ39%というように、

親類・友人宅の利用が最も多いのが特徴である。

また、キャンプ場や貸室等の利用も日本に比べて多い傾向があり、

一般の欧米人は宿泊を安上がりにして、出来るだけ多く長い休暇旅行を求めるようである。

また、それが実現できるために、

安く長く泊れるバカンス村や農家民宿などの施設も充分に整備されている。」

このように日本のリゾート事情は上記の5カ国比較によると、お粗末な状態であるようです。

反面日本人は勤勉な国民であるといえるかもしれませんし、また反面余り不平不満を言わず、

権力の顔色を覗いながら法律的に認められた休みも取れず働く、従順な人種とも言えます。

2)日本のリゾート

「所管は総務省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省で、

リゾート法(総合保養地域整備法)が1987年に制定された。都道府県が策定し、

国の承認を受けた計画に基づき整備されるリゾート施設については

、国及び地方公共団体が開発の許可を弾力的に行ったり、税制上の支援、

政府系金融機関の融資を行う等の優遇措置が受けられるのが、

開発予定企業や地方自治体にとってのメリットであった。

ほとんどの道府県で、名乗りを上げ、開発構想の策定を競い、

大手企業の参加を求めての計画の「熟度」を上げることが当時の行政担当者の重要な仕事であった。

カネ余りと内需振興の掛け声により、リゾート法が制定され、

その成果としては、特に見るべきものは少なく各地方が民間企業と組んでリゾート開発を計画したが、

その後のバブル崩壊等もあり、そのほとんどが頓挫し、

宮崎県の開発の目玉であったシーガイア(法による指定第1号)の破綻、

「大規模年金保養基地(グリーンピア)」等の公共リゾートの失敗もあいまって

リゾート法後のリゾート開発の時代は終焉を迎えてしまうこととなった、

開発予定企業の撤退等による跡地の処分問題など、その爪あとを残した。」

---ウィキペディア(Wikipedia)より

日本のリゾートは1987年リゾート法の成立により、官民一体の大規模開発構想を打ち出しました。

1970年代の日本列島改造論のリゾート版です。前提がないまま大規模の施設ができてしまうという、

日本の行政の景気刺激策を優先したいつものパターンです。

前提がないと言うのは、1)の日本のリゾート事情にあるように、

その施設を利用する国民の休暇やリゾートに対する考え方が整っていないのに、

施設だけ作っても問題だという意味です。

最初は物珍しくて人が来るかもしれませんが、

休暇の少ない国民が継続して来るとは思えませんから将来の破綻は目に見えています。

それと、ゴルフ場やホテル、マリンスポーツ、テニス施設等お金がかかるリゾートでは、

高額所得者しか継続できません。

一時的には開発で雇用が生まれるかも知れませんが、それは一時的なものでしかありません。

管理会社を作ったとしても、人が来なくなれば収入がないのですから、破綻します。

不良債権を片端しから作っているわけです。

それでも金融のバックや役所の支援があればぎりぎりまで成り立ちます。

もし独立した中小企業であればすぐに倒産でしょう。いずれにせよ、基本は官民一体となった、

国民の有給休暇の消化率や長期休暇の推進の方が先なのではないでしょうか?

それと海外のリゾート事情を見てみると、長期休暇のせいもあり、保養地に行っても本を読んだり、

散歩したりと金のかからないリゾートを考えているケースが多いようですから、

もし国民の休暇が多くなったとしても、

果たして全国に金のかかる多くの大規模リゾートが必要なのでしょうか。

政府のリゾート政策もこの不況で頓挫したままかも知れませんね。

3)日本のリゾートマンション

前記のように基本コンセプトのないまま、

このリゾートブームに乗り全国に多数のリゾートマンションが建設されました。

日本人特有の一方向に全員一丸となって進む戦時と同じ行動です。

避暑地には軽井沢、箱根、那須、草津、スキー場には湯沢、苗場、塩沢、

マリンやゴルフには外房、熱海、伊豆、伊東等、リゾートマンションが続々建って行きました。

その結果各市とも水道、ガス、下水道等のライフラインが追い付かず問題になりました。

そして最終的には、リゾートですので、各市に人は定着せず、

夏や冬のワンシーズンだけの人員増加となり、

しばらくするとそれもゴーストタウンとなって行きました。

そして最近投げ売りの状態になり100万円とか10万円とかいう物件が現れ始めました。

これは物件の所有者が投資目的で買った人なども多く、管理費を払うことができなくなったことと、

ゴーストタウンでマンションには所有権者が殆ど住んでいませんから、

管理組合の運営などなかなかうまくいきません、しかし維持管理や修繕はしなくてはなりません、

ということで所有者がもてあまし、投げ売りが始まっているようです。

そして業者は物件を老後の定住型マンション等として、安売りにしていますが、

管理費の滞納や管理費が高く、購入しても、人が住んでいない、

日用品等買い物が不便、病院や役所施設等、基本的に生活をしていく、

仕組みがないということでメリットがすくないのが現状のようです。

4)日本の別荘

日本のリゾート別荘は明治19年にイギリスの宣教師A. C. ショーが旧軽井沢の民家を借りて

一夏を過ごしたことから日本のリゾート別荘の歴史が始まったといわれています。

1970年代の田中角栄の列島改造論のころ、全国に別荘ブームが起きました。

このころ別荘の法律は整っておらず色々問題が起きました。

一番の問題は道路や電気、水道、ガス、下水道の施設がないまま、

北海道から九州まで、別荘として販売したことです。

その後現在ではそういう物件は原野商法として宅建業法での建前では厳しく規制して来たのですが、

今もこの商法はあの手この手で続いています。私も35年位前住宅販売会社いた頃、

営業の依頼で千葉の富里の別荘を、お客が下取りをしてくれ、と言うので、

見てほしいということで現地に行ったことがあります。そこは原野商法そのものでした、

昔の分譲によくある小山を段々畑風に一応造成してはあるのですが、電気、水道、ガス、

下水道等のライフラインはおろか、お客の土地は段々畑の上部の方にあったのですが、

草茫々でそこへ行くまでの道路がないのです。当然二束三文の土地です。

そんな別荘がたくさん作られ売られた時代でした。

次の1987年のリゾート法の時代にも1970年代よりはましになりましたが、相変わらず原野商法は、

お客が土地の見方を知らないことに乗じて、

今度は投資利潤目的で高速道路が付近にできますとかのうたい文句で

ライフラインや設備が完全でない土地を販売しました。

もともと不動産を投資目的で販売することは宅建業法に抵触していると思うのですが、

(将来利益が絶対確実でないのですから宅建業法違反です。---断定しなければいいとのことですが?)

ワンルームマンションや別荘、リゾートマンションの投資など、金の余っている人を集めて、

金融中心の説明会や説明本等が大変流行しました。

国土交通省は取り締まらなければいけないのでしょうが、

新聞で堂々と広告し集客し放題でしたから、放置・放任したままでした。

そしてバブルがはじけリゾート利用で購入した人は、余り問題はなかったのですが、

投資目的で買った人は、この投資で何百万、何千万と損をしました。トラブルも頻発しました。

しかしいつものことですが行政や宅建の指導は自己責任ということであまり手を差し伸べませんでした。

そして別荘跡地は草茫々のゴーストタウンになって行きました。

そして結局昔からあるリゾート地の軽井沢や那須、熱海、伊豆でもライフラインや道路、

下水道等しっかりした造成をしている分譲業者が業者として残っていきました。

従って土地売りや売り建て等まだ造成が出来上がっていない

俗に言う青田売り物件には特に注意を要します。

宅建業法の重要事項の説明書等をよく熟読して購入するようしてもらいたいと思います。

またゴルフの会員権、リゾートの会員権等の利用権だけのものは、

日本ではあまり法律が整備されておらず、悪い例では、

倒産すると顧客の権利がなくなってしまい所有権は倒産会社であることを、いいことに、

計画倒産的に別会社に権利を移転し、

また販売するような詐欺的ことが行われていますので用心した方が良いと思います。

リゾート目的で購入するのは自分で現地にいったり各人が割と検討しますが、

投資目的ですと金に目がくらみ、業者の甘言にのり、

現地も確認せずに購入する人がいますから、余りお勧めできません。

5)ヨーロッパの記者の日本人休暇の感想

「ヨーロッパでは休暇旅行も、慌ただしく時間を気にしながら、

行った、見た、食った、面白かった、美味しかった、楽しかった、しかし疲れた。

ではなく、じっくり滞在して何かを見付けよう、

体験を増やそうと一定の目的を定めて見聞を広めようとします。

また、休暇や休日の過ごし方も、旅行だけではありません。

自分なりに考えて趣味や嗜好に合わせて色んな事に挑戦します。

まとまった休暇だけでなく、毎週末にも、それぞれ独自の過ごし方があります。

日曜日は安息日ですから、駅や空港など特定の場所を除いて、街の中の商店は一切閉まっています。

静かです。開いているのは美術館や博物館などの公共的な施設ぐらいでしょう。

市民たちは、弁当を持って郊外にサイクリングに出かけたり、公園でサッカーに興じたりしています。

勿論、お金のかかる施設もありますが、概して日本のそれほどではありません。

それに比べて、日本の人たちは、大げさな言い方をすれば、

休暇の過ごし方にあまり工夫が感じられません。画一的な気がします。

毎週末の休みも、一定期間の連続休暇も、長さだけの相違ととらえられているようです。

休暇を別に難しく考える事はないのですが、

一定期間の休暇を旅行以外の目的に費やそうという人は以外に少ないような気がします。

休暇と言えばすぐ旅行に結びつけ、同義語に考えている人も多いのではないでしょうか。

それに日頃の生活も、何事にしても、せかせかとせっかち過ぎます。 刹那的にさえ感じます。

朝早くから他人と密着した状態で1時間、満員電車で通勤し、

昼食は5分間でラーメンをすすって終わりです。

夜遅くまで働き、居酒屋で仕事と上司への不満を発散して家路に着く毎日です。

確かにこれでは、数日続く休みがあれば、都会の騒音から離れて、

少しはのんびりとしたい気持ちもわかります。

ところが、日本はホモジニアス(同質・均質性)社会ですから、

みんなが同じ考えで同じ行動をしようとします。

そうしなければ自分だけが取り残されるような気持ちになるのかも知れません。

その結果、どうなりますか。東京や大阪などの人口集中の都会から、地方の行楽地に向かって、

ハイウエイは車の列が並びます。50キロ80キロと、通常は大事故でもない限り、起こり得ない、

信じられないような渋滞情報が流れます。しかもです。その道路を通行するためには、

これも驚くばかり高額の料金を支払わなければなりません。さすが経済大国です。

文句も言わず、数時間を掛けてノロノロ運転を続けて目的地に向かうのは休養の為なんでしょうか、

疲労のためなんでしょうか。それとも諦めの境地でしようか。さらに言いたいことがあります。

そうやって苦労をしてたどり着いた先の日本の行楽地や温泉宿は、景色は変わっても、

どこへ行っても食事も土産も殆んど同じです。 特徴が少ないのです。

せめて『ゴールデンウイーク』を『初夏の小休止』とでも言い換えて、

好きな音楽をじっくり聞いたり、ぶ厚い書籍に取り組んでみたり、

お父さんと子供だけの料理を楽しんだり、とそれぞれ独自の休暇の過ごし方を考えてはどうでしょうか 」

その通りですね、反論の余地がありません。なお、ヨーロッパでは資料がないようなのですが、

日本のタイムシェア型住宅研究会によると2001年ヨーロッパのタイムシェア施設数は1,452施設、

8.3万戸140万世帯がタイムシェア権利を保有しているとのことです。

主要国の内訳はスペイン512、イタリア186、フランス142、イギリス129、ポルトガル124の

施設があるそうです。2001年の資料ですから今はだいぶ違っているかも知れません。

6)米国ハワイのタイムシェアリゾート

「ハワイのタイムシェアリゾートは1週間単位で小口の不動産物件であり、

ひとつの部屋を52週(一週は修繕や維持管理の為、販売しないことが多いそうです)以上にわたって

販売することは法律上できない仕組みになっています。

そして購入した週の所有権は正式に不動産として登記されますので、

不動産資産として権利が保護されます。したがって、

この物件を所有者から子供または孫たちへ相続することもでき、

必要がなくなったらそれを売却することができます。

米国ではその中古市場(人気のあるところは高い)も出来上がっているようです。

この不動産物件の登記は土地付き所有権と土地賃貸借権付き所有権があります。

日本のリゾートの場合会員権を購入すると年間何泊かの利用権があたえられるもので、

リゾートクラブの所有権は不動産開発会社か関連会社に帰属しているケースが殆どです。

単なる利用権でまだ法律が整備されていませんので、

開発会社が何口販売するかその開発会社の自由ですから販売口数が多くなりすぎ、

ピークシーズンに希望する宿泊がとれなかったりします。

また開発会社が倒産したら日本は利用権がなくなってしまいますが、

アメリカの場合は、全体の権利そのものが残ります。

タイムシェアリゾートの魅力は

1)割安感---ホテルのスイートルームに滞在すると一泊500ドル7泊で4000ドルです。

10年間で40,000ドル仮にワンベッドルーム20,000ドルで購入すれば10年間使用して

管理費をいれたとしても10年で25,000~26,000で済み、

それ以後も使え不動産物件の価値としても残るわけです。

大体の価格帯は2LDKで日本円にして200万~500万、中古になると50万から地域によってさまざまです。

2)さまざまな利用権---タイムシェアリゾートがメンバーとして加入している

リゾート交換システム会社RCI等の交換サービスが受けられ、

自分の所有ポイントと交換して全世界のタイムシェアリゾートがこのシステムで利用できます。

年に一度はゆっくりしたバケーションをいろいろ違ったリゾートで楽しみたい方には好都合です。

3)管理の容易さ---タイムシェアユニットは完売されると所有権は開発業者の手から離れ、

購入したそれぞれのオーナーの所有になります。

リゾートのすべての管理はオーナーがメンバーとなって

構成されているオーナー組合の管理下に置かれます。

アメリカのコンドミニアムやマンションの管理組合と同じ仕組みです。

年間の管理費は300ドル~1000ドル位で

後の管理はリゾート管理会社やバケーションクラブが責任を持って運営します。

管理費は年間の固定資産税、電気、水道、修繕積立金等です。

4)デメリット(タイムシェアに向かない人)---1か月以上長期滞在したい人、

定期的、計画的旅行の予定がなかなか立てられない人、

お正月や繁忙期の予約保証タイプの予算には無理がある人(

浮動週と固定週があり固定週はクリスマス週とか正月とか固定して購入するもので割高になります)、

予約手続きが面倒な人、自分の食器や寝具にこだわる人、

ゴルフ道具等荷物を置きっぱなしにしたい人、

投資で金儲けをしたい人などはタイムシェアリゾートに向かないようです。

居住ユニットの種類は

スタジオユニット(ダブルベッド)---ソファーベッド含め定員4名、

1LDK(ダブルベッドまたはツイン)---定員4名、2LDK---定員6名、3LDK---定員8名等の種類があり、

ユニット設備には電話、テレビ、ビデオ・デッキ、FM・ステレオ、キッチン---

食器類、調理器具類一式、コーヒーメーカー、ミキサー、

大型冷蔵庫、オーブン、電子レンジ、自動皿洗い機、バスルーム、

付帯設備プール、ジャグジー、クラブハウス、レストラン、コンビニ、アスレチック、ゴルフコース

洗濯機、乾燥機等があります。

管理運営

リゾートの管理と運営は管理会社が行います。ハワイという特殊性もありますが、

一般のリゾートホテルに比べ、

タイムシェアリゾートの平均稼働率は常時90パーセント以上となっています。

交換会社の交換システムが大きく寄与しているようです。

そして所有権付きタイムシェアリゾートの場合オーナーで組織する管理組合が大きな発言権を持ち、

管理会社の運営に不満があれば別の管理会社に変えることもできます

(日本のマンションも原則管理会社が実権を持っているのですが、

開発会社の社員も多数、物件を所有しており、

実質的にはアメリカも日本も管理会社の実権が強いのではないかと思います。

何しろオーナーといっても管理運営には殆ど素人ですから、

もちろん管理費の徴収義務も管理組合なのですが、実際には管理会社が代行していると思います)。」

----ハワイ(野田省三/梨本昌子)共著から抜粋加工

というように、このハワイのタイムシェアリゾートでは物件購入後実際に7泊する時は、

スイートホテル並みの部屋で、費用は一日3ドル位の宿泊税がかかるだけです。

食事も米や野菜を調達すれば食費も家庭に居る時と同様です。

ハワイは米国や日本で一番人気の高いところですからかも知れませんが、

稼働率は90%を超え、管理組合や管理会社の運営も順調のようです。消費者の満足率も高いようです。

では他の米国のリゾートはどうかというとバケーションオーナーシップ産業の調査によると

2006年の米国のタイムシェアリゾートの客室占有率は平均80.9%、ただのホテルは63.4%だそうで、

2007年までの10年間で市場が約5倍になっているそうです。

またARDAの発表によると、2007年タイムシェア施設は全米に1,600施設17.6万戸あり、

平均購入価格は18,500ドル(為替レート100円で=185万円)、平均宿泊数8.6泊だそうです。

タイムシェア権利保有世帯数はアメリカ440万に対し日本28万、

総世帯数の割合は米国3.8%、日本0.57%だそうです。

またタイムシェアリゾートの発祥はスキーリゾートにフランス人12人が共同所有し

1ケ月交代で利用したことから始まったようです。

そして1967年フランスのスキーリゾートで販売が始まり、

1984年にはマリオットホテル1990年にはディズニー、1992年にはヒルトンホテル、

ハイアット、スターウッド、フォーシーズン等が参入しています。

その運営に関しては将来は解りませんが、

今のところ所有者と管理会社の利害が余り乖離していなく順調なようです。

日本の場合リゾートの所有形態は、共有制、預託金制、入会金制、入会保証金制等がありますが、

日本で一番顧客にとって保全される共有制で、米国と比較すると、

両方とも登記されるところは同じですが、関連企業が倒産した時、米

国では全体の権利保全がなされますが、日本では共有持ち分登記のみしか保全されません。

そのほかに米国では権利の譲渡は自由ですし中古市場もあり、ローンもあります。

日本にはこれらの仕組みや法整備が整っていません。

ただしリゾート開発は長期を要し、

今の世界の短期決算システムでは立ち上がるまでにかなりの資金量が必要になりますので

信用力や資金力のある大手業者しか進出できないようです。

それは日本も同じですが、日本のリゾート法が出来た頃に米国の大手も進出しています。

ここ10年位で大きく差が出来てしまったのは何故なのでしょう。

これをみると日本のリゾートは基本的考え方や法律から考え直す必要がるようです。

今から数十年後には、別荘と同じように、日本の一方向に進む、

景気刺激策による作りすぎたオフイスビルや郊外型大型店舗、郊外型マンション等も、

ゴーストタウン化が待っているような気がします。

税金や他人のなけなしのお金を沢山集めて運用する人達がそのお金を食いつぶし、

大きくなるのは資本主義の宿命でしょうが、何か間違っているような気がします。

もっとお金を大事に使ってよという気持ちになりませんか?

色々の意見があるかもしれませんが、

とりあえず米国の行政は消費者を中心に法律等も作っているようです。

しかし日本の行政は景気刺激による一時的雇用や大企業経営者や企業の損得を中心に考えているようで、

大規模な開発こだわりすぎのようです。

リゾートに限って、日米を比較してみると、米国は人口の多い中間所得層に厚いし、

大企業の労働組合もかなり強い感じです。それに対し日本は高額所得者、大企業経営陣に厚く、

次に大企業労働組合、中間所得層のようです。

大企業の労働組合も大企業経営者・役員と同じ裕福なグループに入るのではないでしょうか?

いずれにせよどちらの国も低額所得者や労働組合のない

90%以上の中小企業の従業員達は蚊帳の外のようです、

資本主義は夢・まぼろしの自由民主主義と言うことですか。

保養、避暑・避寒、行楽などが楽しめる滞在型観光地。

観光地や保養地として有名な地方都市をリゾート都市と呼ぶ。

自然環境や歴史・文化的な資源を活活かして作られたテーマ・パークをリゾート・パークという。」

---ホテル観光用語事典より

1)日本と海外のリゾート事情をリゾート事業協会資料より抜粋します

旅行1回あたりの宿泊数

「平均旅行回数と宿泊数で各国の休暇の比較をしてみると、

①アメリカ2.8回9.3泊、②フランス3.0回16.2泊、③イギリス2.4回16.6泊、④ドイツ1.6回13.5泊、

⑤日本2.5回5.5泊と日本は宿泊数で各国の半分か三分の一となっており、

少なく短い休暇の日本となっている。

欧米の場合もう一つ日本と違って多いのが別荘の利用である。

日本のセカンドハウスは338人に1戸であり、比較した5ヶ国中最も少なく、

アメリカの47人に1戸、フランスの21人に1戸と比較すると、

1/7、1/16の普及率である。

イギリスは224人に1戸、ドイツは167人に1戸というように、大分戸数が少なくなっているが、

両国とも自国の気候があまりバカンス向きでないため、別荘を国外に持つことが多く、

潜在的な保有率は今回の値より大分大きいと思われる。

休暇旅行を巡る社会環境のひとつとして、交通費や宿泊費等の国際比較について目を向けると、

ここ数年経済企画庁や総理府、運輸省などから様々なものが発表されており、

そのうち経済企画庁物価局の1996年1月のデータによれば、日本の交通機関の料金の中で、

乗用車で動く場合は、アメリカの10倍以上、フランス、イギリス、ドイツの2倍以上のコストが

掛かるとなっており、鉄道旅客運賃についてもアメリカの約3倍の高さになっている。

航空運賃の“正規運賃”については、欧米に比べ日本が最も安いようである。

ただし、欧米各国では事前購入チケット以外にも、

曜日指定、便指定、滞在日数制限、地域限定等の多くの制約は付くものの、

アメリカでは8割引き以上、フランスでは7割5分引き以上というチケットが存在し、

それ以外にも限定項目が異なる様々な割引率の多様なチケットがあり、

国民が安上がりの旅行をする手立てが提供されていると言える。

休暇制度のちがいにあると思われるが、

日本では有給休暇平均付与日数18日のうち平均8.5日しか取得していないのに対して、

フランスでは5週間、ドイツでは6週間が保証され、しかも完全消化が当たり前となっている。

また、ドイツやオーストラリアでは休暇に手当が出る。

この背景には欧米人のプライベートの時間を大切にする時間哲学があるとともに、

有給休暇の消化が企業にとっては義務であり、国民にとっては当然の権利になっている社会環境がある。

その他にも、フランスにおける低所得者層に対するバカンス小切手の発行や、

ドイツにおける温泉療養への休暇付与や健康保険の適用の補助などがある。

またドイツなどでは、学童の夏休みの期間を州ごとに分散させることにより、

勤労者の休みもそれに合わせてシフトさせるよう誘導し、

休暇地への過度の集中を避けるようにするなどの策を工夫している。

日本の観光旅行の場合、ホテルや旅館などで7割強を占めているのに対し

、欧米では親類友人宅の利用がフランス54%、イギリス48%、アメリカ39%というように、

親類・友人宅の利用が最も多いのが特徴である。

また、キャンプ場や貸室等の利用も日本に比べて多い傾向があり、

一般の欧米人は宿泊を安上がりにして、出来るだけ多く長い休暇旅行を求めるようである。

また、それが実現できるために、

安く長く泊れるバカンス村や農家民宿などの施設も充分に整備されている。」

このように日本のリゾート事情は上記の5カ国比較によると、お粗末な状態であるようです。

反面日本人は勤勉な国民であるといえるかもしれませんし、また反面余り不平不満を言わず、

権力の顔色を覗いながら法律的に認められた休みも取れず働く、従順な人種とも言えます。

2)日本のリゾート

「所管は総務省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省で、

リゾート法(総合保養地域整備法)が1987年に制定された。都道府県が策定し、

国の承認を受けた計画に基づき整備されるリゾート施設については

、国及び地方公共団体が開発の許可を弾力的に行ったり、税制上の支援、

政府系金融機関の融資を行う等の優遇措置が受けられるのが、

開発予定企業や地方自治体にとってのメリットであった。

ほとんどの道府県で、名乗りを上げ、開発構想の策定を競い、

大手企業の参加を求めての計画の「熟度」を上げることが当時の行政担当者の重要な仕事であった。

カネ余りと内需振興の掛け声により、リゾート法が制定され、

その成果としては、特に見るべきものは少なく各地方が民間企業と組んでリゾート開発を計画したが、

その後のバブル崩壊等もあり、そのほとんどが頓挫し、

宮崎県の開発の目玉であったシーガイア(法による指定第1号)の破綻、

「大規模年金保養基地(グリーンピア)」等の公共リゾートの失敗もあいまって

リゾート法後のリゾート開発の時代は終焉を迎えてしまうこととなった、

開発予定企業の撤退等による跡地の処分問題など、その爪あとを残した。」

---ウィキペディア(Wikipedia)より

日本のリゾートは1987年リゾート法の成立により、官民一体の大規模開発構想を打ち出しました。

1970年代の日本列島改造論のリゾート版です。前提がないまま大規模の施設ができてしまうという、

日本の行政の景気刺激策を優先したいつものパターンです。

前提がないと言うのは、1)の日本のリゾート事情にあるように、

その施設を利用する国民の休暇やリゾートに対する考え方が整っていないのに、

施設だけ作っても問題だという意味です。

最初は物珍しくて人が来るかもしれませんが、

休暇の少ない国民が継続して来るとは思えませんから将来の破綻は目に見えています。

それと、ゴルフ場やホテル、マリンスポーツ、テニス施設等お金がかかるリゾートでは、

高額所得者しか継続できません。

一時的には開発で雇用が生まれるかも知れませんが、それは一時的なものでしかありません。

管理会社を作ったとしても、人が来なくなれば収入がないのですから、破綻します。

不良債権を片端しから作っているわけです。

それでも金融のバックや役所の支援があればぎりぎりまで成り立ちます。

もし独立した中小企業であればすぐに倒産でしょう。いずれにせよ、基本は官民一体となった、

国民の有給休暇の消化率や長期休暇の推進の方が先なのではないでしょうか?

それと海外のリゾート事情を見てみると、長期休暇のせいもあり、保養地に行っても本を読んだり、

散歩したりと金のかからないリゾートを考えているケースが多いようですから、

もし国民の休暇が多くなったとしても、

果たして全国に金のかかる多くの大規模リゾートが必要なのでしょうか。

政府のリゾート政策もこの不況で頓挫したままかも知れませんね。

3)日本のリゾートマンション

前記のように基本コンセプトのないまま、

このリゾートブームに乗り全国に多数のリゾートマンションが建設されました。

日本人特有の一方向に全員一丸となって進む戦時と同じ行動です。

避暑地には軽井沢、箱根、那須、草津、スキー場には湯沢、苗場、塩沢、

マリンやゴルフには外房、熱海、伊豆、伊東等、リゾートマンションが続々建って行きました。

その結果各市とも水道、ガス、下水道等のライフラインが追い付かず問題になりました。

そして最終的には、リゾートですので、各市に人は定着せず、

夏や冬のワンシーズンだけの人員増加となり、

しばらくするとそれもゴーストタウンとなって行きました。

そして最近投げ売りの状態になり100万円とか10万円とかいう物件が現れ始めました。

これは物件の所有者が投資目的で買った人なども多く、管理費を払うことができなくなったことと、

ゴーストタウンでマンションには所有権者が殆ど住んでいませんから、

管理組合の運営などなかなかうまくいきません、しかし維持管理や修繕はしなくてはなりません、

ということで所有者がもてあまし、投げ売りが始まっているようです。

そして業者は物件を老後の定住型マンション等として、安売りにしていますが、

管理費の滞納や管理費が高く、購入しても、人が住んでいない、

日用品等買い物が不便、病院や役所施設等、基本的に生活をしていく、

仕組みがないということでメリットがすくないのが現状のようです。

4)日本の別荘

日本のリゾート別荘は明治19年にイギリスの宣教師A. C. ショーが旧軽井沢の民家を借りて

一夏を過ごしたことから日本のリゾート別荘の歴史が始まったといわれています。

1970年代の田中角栄の列島改造論のころ、全国に別荘ブームが起きました。

このころ別荘の法律は整っておらず色々問題が起きました。

一番の問題は道路や電気、水道、ガス、下水道の施設がないまま、

北海道から九州まで、別荘として販売したことです。

その後現在ではそういう物件は原野商法として宅建業法での建前では厳しく規制して来たのですが、

今もこの商法はあの手この手で続いています。私も35年位前住宅販売会社いた頃、

営業の依頼で千葉の富里の別荘を、お客が下取りをしてくれ、と言うので、

見てほしいということで現地に行ったことがあります。そこは原野商法そのものでした、

昔の分譲によくある小山を段々畑風に一応造成してはあるのですが、電気、水道、ガス、

下水道等のライフラインはおろか、お客の土地は段々畑の上部の方にあったのですが、

草茫々でそこへ行くまでの道路がないのです。当然二束三文の土地です。

そんな別荘がたくさん作られ売られた時代でした。

次の1987年のリゾート法の時代にも1970年代よりはましになりましたが、相変わらず原野商法は、

お客が土地の見方を知らないことに乗じて、

今度は投資利潤目的で高速道路が付近にできますとかのうたい文句で

ライフラインや設備が完全でない土地を販売しました。

もともと不動産を投資目的で販売することは宅建業法に抵触していると思うのですが、

(将来利益が絶対確実でないのですから宅建業法違反です。---断定しなければいいとのことですが?)

ワンルームマンションや別荘、リゾートマンションの投資など、金の余っている人を集めて、

金融中心の説明会や説明本等が大変流行しました。

国土交通省は取り締まらなければいけないのでしょうが、

新聞で堂々と広告し集客し放題でしたから、放置・放任したままでした。

そしてバブルがはじけリゾート利用で購入した人は、余り問題はなかったのですが、

投資目的で買った人は、この投資で何百万、何千万と損をしました。トラブルも頻発しました。

しかしいつものことですが行政や宅建の指導は自己責任ということであまり手を差し伸べませんでした。

そして別荘跡地は草茫々のゴーストタウンになって行きました。

そして結局昔からあるリゾート地の軽井沢や那須、熱海、伊豆でもライフラインや道路、

下水道等しっかりした造成をしている分譲業者が業者として残っていきました。

従って土地売りや売り建て等まだ造成が出来上がっていない

俗に言う青田売り物件には特に注意を要します。

宅建業法の重要事項の説明書等をよく熟読して購入するようしてもらいたいと思います。

またゴルフの会員権、リゾートの会員権等の利用権だけのものは、

日本ではあまり法律が整備されておらず、悪い例では、

倒産すると顧客の権利がなくなってしまい所有権は倒産会社であることを、いいことに、

計画倒産的に別会社に権利を移転し、

また販売するような詐欺的ことが行われていますので用心した方が良いと思います。

リゾート目的で購入するのは自分で現地にいったり各人が割と検討しますが、

投資目的ですと金に目がくらみ、業者の甘言にのり、

現地も確認せずに購入する人がいますから、余りお勧めできません。

5)ヨーロッパの記者の日本人休暇の感想

「ヨーロッパでは休暇旅行も、慌ただしく時間を気にしながら、

行った、見た、食った、面白かった、美味しかった、楽しかった、しかし疲れた。

ではなく、じっくり滞在して何かを見付けよう、

体験を増やそうと一定の目的を定めて見聞を広めようとします。

また、休暇や休日の過ごし方も、旅行だけではありません。

自分なりに考えて趣味や嗜好に合わせて色んな事に挑戦します。

まとまった休暇だけでなく、毎週末にも、それぞれ独自の過ごし方があります。

日曜日は安息日ですから、駅や空港など特定の場所を除いて、街の中の商店は一切閉まっています。

静かです。開いているのは美術館や博物館などの公共的な施設ぐらいでしょう。

市民たちは、弁当を持って郊外にサイクリングに出かけたり、公園でサッカーに興じたりしています。

勿論、お金のかかる施設もありますが、概して日本のそれほどではありません。

それに比べて、日本の人たちは、大げさな言い方をすれば、

休暇の過ごし方にあまり工夫が感じられません。画一的な気がします。

毎週末の休みも、一定期間の連続休暇も、長さだけの相違ととらえられているようです。

休暇を別に難しく考える事はないのですが、

一定期間の休暇を旅行以外の目的に費やそうという人は以外に少ないような気がします。

休暇と言えばすぐ旅行に結びつけ、同義語に考えている人も多いのではないでしょうか。

それに日頃の生活も、何事にしても、せかせかとせっかち過ぎます。 刹那的にさえ感じます。

朝早くから他人と密着した状態で1時間、満員電車で通勤し、

昼食は5分間でラーメンをすすって終わりです。

夜遅くまで働き、居酒屋で仕事と上司への不満を発散して家路に着く毎日です。

確かにこれでは、数日続く休みがあれば、都会の騒音から離れて、

少しはのんびりとしたい気持ちもわかります。

ところが、日本はホモジニアス(同質・均質性)社会ですから、

みんなが同じ考えで同じ行動をしようとします。

そうしなければ自分だけが取り残されるような気持ちになるのかも知れません。

その結果、どうなりますか。東京や大阪などの人口集中の都会から、地方の行楽地に向かって、

ハイウエイは車の列が並びます。50キロ80キロと、通常は大事故でもない限り、起こり得ない、

信じられないような渋滞情報が流れます。しかもです。その道路を通行するためには、

これも驚くばかり高額の料金を支払わなければなりません。さすが経済大国です。

文句も言わず、数時間を掛けてノロノロ運転を続けて目的地に向かうのは休養の為なんでしょうか、

疲労のためなんでしょうか。それとも諦めの境地でしようか。さらに言いたいことがあります。

そうやって苦労をしてたどり着いた先の日本の行楽地や温泉宿は、景色は変わっても、

どこへ行っても食事も土産も殆んど同じです。 特徴が少ないのです。

せめて『ゴールデンウイーク』を『初夏の小休止』とでも言い換えて、

好きな音楽をじっくり聞いたり、ぶ厚い書籍に取り組んでみたり、

お父さんと子供だけの料理を楽しんだり、とそれぞれ独自の休暇の過ごし方を考えてはどうでしょうか 」

その通りですね、反論の余地がありません。なお、ヨーロッパでは資料がないようなのですが、

日本のタイムシェア型住宅研究会によると2001年ヨーロッパのタイムシェア施設数は1,452施設、

8.3万戸140万世帯がタイムシェア権利を保有しているとのことです。

主要国の内訳はスペイン512、イタリア186、フランス142、イギリス129、ポルトガル124の

施設があるそうです。2001年の資料ですから今はだいぶ違っているかも知れません。

6)米国ハワイのタイムシェアリゾート

「ハワイのタイムシェアリゾートは1週間単位で小口の不動産物件であり、

ひとつの部屋を52週(一週は修繕や維持管理の為、販売しないことが多いそうです)以上にわたって

販売することは法律上できない仕組みになっています。

そして購入した週の所有権は正式に不動産として登記されますので、

不動産資産として権利が保護されます。したがって、

この物件を所有者から子供または孫たちへ相続することもでき、

必要がなくなったらそれを売却することができます。

米国ではその中古市場(人気のあるところは高い)も出来上がっているようです。

この不動産物件の登記は土地付き所有権と土地賃貸借権付き所有権があります。

日本のリゾートの場合会員権を購入すると年間何泊かの利用権があたえられるもので、

リゾートクラブの所有権は不動産開発会社か関連会社に帰属しているケースが殆どです。

単なる利用権でまだ法律が整備されていませんので、

開発会社が何口販売するかその開発会社の自由ですから販売口数が多くなりすぎ、

ピークシーズンに希望する宿泊がとれなかったりします。

また開発会社が倒産したら日本は利用権がなくなってしまいますが、

アメリカの場合は、全体の権利そのものが残ります。

タイムシェアリゾートの魅力は

1)割安感---ホテルのスイートルームに滞在すると一泊500ドル7泊で4000ドルです。

10年間で40,000ドル仮にワンベッドルーム20,000ドルで購入すれば10年間使用して

管理費をいれたとしても10年で25,000~26,000で済み、

それ以後も使え不動産物件の価値としても残るわけです。

大体の価格帯は2LDKで日本円にして200万~500万、中古になると50万から地域によってさまざまです。

2)さまざまな利用権---タイムシェアリゾートがメンバーとして加入している

リゾート交換システム会社RCI等の交換サービスが受けられ、

自分の所有ポイントと交換して全世界のタイムシェアリゾートがこのシステムで利用できます。

年に一度はゆっくりしたバケーションをいろいろ違ったリゾートで楽しみたい方には好都合です。

3)管理の容易さ---タイムシェアユニットは完売されると所有権は開発業者の手から離れ、

購入したそれぞれのオーナーの所有になります。

リゾートのすべての管理はオーナーがメンバーとなって

構成されているオーナー組合の管理下に置かれます。

アメリカのコンドミニアムやマンションの管理組合と同じ仕組みです。

年間の管理費は300ドル~1000ドル位で

後の管理はリゾート管理会社やバケーションクラブが責任を持って運営します。

管理費は年間の固定資産税、電気、水道、修繕積立金等です。

4)デメリット(タイムシェアに向かない人)---1か月以上長期滞在したい人、

定期的、計画的旅行の予定がなかなか立てられない人、

お正月や繁忙期の予約保証タイプの予算には無理がある人(

浮動週と固定週があり固定週はクリスマス週とか正月とか固定して購入するもので割高になります)、

予約手続きが面倒な人、自分の食器や寝具にこだわる人、

ゴルフ道具等荷物を置きっぱなしにしたい人、

投資で金儲けをしたい人などはタイムシェアリゾートに向かないようです。

居住ユニットの種類は

スタジオユニット(ダブルベッド)---ソファーベッド含め定員4名、

1LDK(ダブルベッドまたはツイン)---定員4名、2LDK---定員6名、3LDK---定員8名等の種類があり、

ユニット設備には電話、テレビ、ビデオ・デッキ、FM・ステレオ、キッチン---

食器類、調理器具類一式、コーヒーメーカー、ミキサー、

大型冷蔵庫、オーブン、電子レンジ、自動皿洗い機、バスルーム、

付帯設備プール、ジャグジー、クラブハウス、レストラン、コンビニ、アスレチック、ゴルフコース

洗濯機、乾燥機等があります。

管理運営

リゾートの管理と運営は管理会社が行います。ハワイという特殊性もありますが、

一般のリゾートホテルに比べ、

タイムシェアリゾートの平均稼働率は常時90パーセント以上となっています。

交換会社の交換システムが大きく寄与しているようです。

そして所有権付きタイムシェアリゾートの場合オーナーで組織する管理組合が大きな発言権を持ち、

管理会社の運営に不満があれば別の管理会社に変えることもできます

(日本のマンションも原則管理会社が実権を持っているのですが、

開発会社の社員も多数、物件を所有しており、

実質的にはアメリカも日本も管理会社の実権が強いのではないかと思います。

何しろオーナーといっても管理運営には殆ど素人ですから、

もちろん管理費の徴収義務も管理組合なのですが、実際には管理会社が代行していると思います)。」

----ハワイ(野田省三/梨本昌子)共著から抜粋加工

というように、このハワイのタイムシェアリゾートでは物件購入後実際に7泊する時は、

スイートホテル並みの部屋で、費用は一日3ドル位の宿泊税がかかるだけです。

食事も米や野菜を調達すれば食費も家庭に居る時と同様です。

ハワイは米国や日本で一番人気の高いところですからかも知れませんが、

稼働率は90%を超え、管理組合や管理会社の運営も順調のようです。消費者の満足率も高いようです。

では他の米国のリゾートはどうかというとバケーションオーナーシップ産業の調査によると

2006年の米国のタイムシェアリゾートの客室占有率は平均80.9%、ただのホテルは63.4%だそうで、

2007年までの10年間で市場が約5倍になっているそうです。

またARDAの発表によると、2007年タイムシェア施設は全米に1,600施設17.6万戸あり、

平均購入価格は18,500ドル(為替レート100円で=185万円)、平均宿泊数8.6泊だそうです。

タイムシェア権利保有世帯数はアメリカ440万に対し日本28万、

総世帯数の割合は米国3.8%、日本0.57%だそうです。

またタイムシェアリゾートの発祥はスキーリゾートにフランス人12人が共同所有し

1ケ月交代で利用したことから始まったようです。

そして1967年フランスのスキーリゾートで販売が始まり、

1984年にはマリオットホテル1990年にはディズニー、1992年にはヒルトンホテル、

ハイアット、スターウッド、フォーシーズン等が参入しています。

その運営に関しては将来は解りませんが、

今のところ所有者と管理会社の利害が余り乖離していなく順調なようです。

日本の場合リゾートの所有形態は、共有制、預託金制、入会金制、入会保証金制等がありますが、

日本で一番顧客にとって保全される共有制で、米国と比較すると、

両方とも登記されるところは同じですが、関連企業が倒産した時、米

国では全体の権利保全がなされますが、日本では共有持ち分登記のみしか保全されません。

そのほかに米国では権利の譲渡は自由ですし中古市場もあり、ローンもあります。

日本にはこれらの仕組みや法整備が整っていません。

ただしリゾート開発は長期を要し、

今の世界の短期決算システムでは立ち上がるまでにかなりの資金量が必要になりますので

信用力や資金力のある大手業者しか進出できないようです。

それは日本も同じですが、日本のリゾート法が出来た頃に米国の大手も進出しています。

ここ10年位で大きく差が出来てしまったのは何故なのでしょう。

これをみると日本のリゾートは基本的考え方や法律から考え直す必要がるようです。

今から数十年後には、別荘と同じように、日本の一方向に進む、

景気刺激策による作りすぎたオフイスビルや郊外型大型店舗、郊外型マンション等も、

ゴーストタウン化が待っているような気がします。

税金や他人のなけなしのお金を沢山集めて運用する人達がそのお金を食いつぶし、

大きくなるのは資本主義の宿命でしょうが、何か間違っているような気がします。

もっとお金を大事に使ってよという気持ちになりませんか?

色々の意見があるかもしれませんが、

とりあえず米国の行政は消費者を中心に法律等も作っているようです。

しかし日本の行政は景気刺激による一時的雇用や大企業経営者や企業の損得を中心に考えているようで、

大規模な開発こだわりすぎのようです。

リゾートに限って、日米を比較してみると、米国は人口の多い中間所得層に厚いし、

大企業の労働組合もかなり強い感じです。それに対し日本は高額所得者、大企業経営陣に厚く、

次に大企業労働組合、中間所得層のようです。

大企業の労働組合も大企業経営者・役員と同じ裕福なグループに入るのではないでしょうか?

いずれにせよどちらの国も低額所得者や労働組合のない

90%以上の中小企業の従業員達は蚊帳の外のようです、

資本主義は夢・まぼろしの自由民主主義と言うことですか。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます