原価計算と販売ロス

前にも話しましたが、プレハブ住宅は前もって工場で生産できる部分を生産し、

現場で組み立てる部分を極力少なくして建設する手法です。

その為に一番いい方法は家一軒前もって工場で作り、

現地に設置するのが最善です

しかしこれには下記のような条件がつきます

① 土地の形状が均一である。

② 地盤が均一である。

③ 工場から現場までの道路幅、経路等輸送が容易で均一である。

④ インフラ条件が均一である。

等の条件をクリアーしなければなりません。

しかし、最初から現代の都市計画した敷地など、

日本の都市において皆無であるので大変むつかしいのです。

土地は変形敷地が多く、地盤は全国千差万別、

道路は4m以上なければならないということが

昭和25年に法律化されましたが、

都市部には、2項道路(国が認定した4m未満の既存道路)の道等、

数多くの既存不適格道路があります。

また、電機、水道、ガス等全部そろっているのは大都市圏だけです。

自動車は工場で全部完成させて、販売されますが、

住宅の場合はどうしても現場で完成させる部分が必要になります。

いずれにせよ、工場では出来上がる商品売値を決める為の、

製品の原価を決めなければならないのですが、

それは一筋縄ではいきません。

一定の会計基準とルールに従い、製造原価の計算をしなければなりません。

その原価計算にはいろいろな手法があります。

例えば木質パネル方式のプレハブ住宅を例にとると、

柱や壁、床の原料となる、木材の仕入れ値段、合板の仕入れ値段、

断熱材の仕入れ値段、接着剤や接続部品等の仕入れ値段、

ユニットバス、トイレ、キッチンセット、等の仕入れ値段、

それらの現場施工以外の組み立て加工の為の機械の開発と

作成した機械の償却費用、工具器具等の償却費用、

加工する従業員の給料や賞与の費用、

工場を稼働するためや機械を動かす為の電気・水道・ガス等の燃料費用、

輸送や積み下ろしの費用等があります。

また原価計算の際上記の材料を①まだ何もしていない原材料、

②加工している途中のものである仕掛品、③出来上がった完成品、

④償却しなければならない不良品に分けなければなりません。

不良品もその中で使えるものや、チップにして集成材として使用する場合は、

不良品はその原材料に振りかえる作業もしなければなりません。

工場の損益計算は、売上高、売上原価、販売費、一般管理費、営業外損益、

特別損益、当期利益(最終利益)として計算しますが、

その売上原価は、帳簿上は期末に実地棚卸をし、在庫の原材料、

仕掛品、完成品を資産に計上し、

期首棚卸在庫+期中製造原価-期末棚卸在庫=当期売上原価として計算します。

つまり売上原価や資産に計上する過程の評価方法にはいくつかの種類があり、

その為には原価計算が必要であるということです。

これは法律ではなく、会計原則という基準で決められていることで、

数種の原価計算方法から一旦一つの原価計算手法を採用したら

毎年決算方法を変えて決算操作しないように継続して使用しなさい

というルールもあります。

しかしこの資産の評価のさじ加減で粉飾があったりするわけです。

例えば税務上の問題は別にして原材料に腐った不良在庫があるとします。

それで損金に落としたいと思いますが、

今年決算が悪いのでそのまま在庫にしおくとします、

そうするとバランスシート上は不良在庫が資産に計上されたままです。

バランスシートが粉飾されていることと同じことになります。

また税務上はこの不良資産はよほど根拠をしっかりしておかないと

税務上いっぺんに損失として落とせないと思います。

何しろ利益が減りますので税収も減ります。当然税務署は認めたくありません。

原価計算の種類には1)総合原価計算2)個別原価計算3)直接原価計算

4)標準原価計算などがありますが、

1)、2)は、実際原価計算、3)、4)、は、原価管理の為の計算と

位置付られると思います。

実際原価計算は材料費、人件費、電気、水道、燃料費、消耗品費、工具、

機械代(償却)等のすべての費用何らかの形で集計するものです。

原価管理計算の方は、直接原価計算は操業度に応じて、損益分岐点を割り出し、

原価管理に役立てるし、標準原価計算は標準の原価を作り

その差額を割り出し、原価管理に役立てるという手法です。

最終的決算数字は違ってきますが、それは製品や仕掛品それを差引いた

売上原価の部分です。つまり

作られた製品や仕掛品にどれだけの経費や人件費が乗るかの相違です。

直接原価計算ですと、固定費は費用として計上し、

固定費が製品や仕掛品に配賦されませんので、

その分最終利益が小さくなるはずです。

税務上は大企業がこの手法をとると、何十億、何百億と利益が違い、

税収が減りますから、税務上当然かなり綿密に調査されると思います。

しかし企業の安全性や計算作業の面からみると、

直接原価計算の方が優れているかも知れません。

ただし固定費も別の面から無駄を省くため原価管理をする必要があります。

先ほど実際原価計算のところで何らかの形で集計すると言いましたが、

これは原価計算の分類方法もいくつかあるということです。

1)製造で直接に把握できる費用は直接費、その他のはっきり製造費として

分けられないものを間接費として分類する方法

例、直接費---現場で直接作業する人の賃金や直接加工する材料費等

間接費---事務所で作業する人の給料や機械の開発等をする

技術者等の給料、電気水道ガス等の燃料費等があります。

2)製造の稼働率で変動するものを変動費、

稼働率に関係なくかかる費用を固定費と分類する方法

例 変動費---工場の操業度に応じ変動する費用で材料代等

固定費---工場の操業度に関係なく係る費用で従業員の給料等

この変動費と固定費を使うことによって、限界利益率や損益分岐点を

計算することができ直接原価計算の基になります。

3)また管理可能費と管理不能費に分類する方法もあります。

しかしこの分類は単純ではありません。

例えば製造管理者がラインの人間である場合仕入材料費は管理不能費です、

仕入部門の管理者では管理可能費になります。

部門別の評価等に役立ちます。

そしてそれらの分類した費用について、賦課基準や配賦基準を作り、

製品や仕掛品に費用を配賦する手続きがあります。

この手続きについては例えば材料の評価で先入れ先出し、

後入れ先出し等の評価、支払労務費の〆日計算のずれの調整等

細かい計算方法がありますので、専門書を見てもらいたいと思います。

また工場は生産性を上げるだけでは成り立ちません。

製品を多く出荷しなければ売上はあがりませんので、

生産性を上げて多く出荷すれば当然利益が上がります。

しかし生産能力以上に生産することは出来ません。

受注がたくさん来てしまったから、

みんな総出で頑張れと言っても無理があります。

そういう場合、簡単に考えると3通り位しかないと思います。

①顧客に待ってもらう、

②工場を拡大する、

③外注する。

①は一番安全ですが、拡販にはつながりません。

②は本当に今後の受注が見込めるかどうか、見極める必要がありますし、

またすぐには出来ません。

③は現実的ですが特殊な製品の場合なかなか外注出来ません。

なかなかよい解決策が見つからないのが現状です。

そんな中で過去の私の経験では生産の為の受注が全国から寄せられる時、

代理店方式ですと、各地区の販売担当が地区の発注数量を取りまとめ

本部に送ります。本部生産部では全国の地区が取りまとめた、

発注数量を取りまとめ全国の協力工場に生産指示を出します。

この場合問題なのは各販売地区担当が取りまとめた生産発注数字に

数量契約が混じってしまうことです。

自動車やコンビニは出来上がった品物を納めますので、

押し込み販売とか色々問題はありますが、全体の所得配分の問題で済みます。

しかし住宅は生産工場で完成したものではありませんので、

現場施工という問題が発生します。

また建築部材も30坪の土地いっぱいになるぐらい大きなものになります。

そして代理店に数量契約という縛りで、他の代理店方式と同じ方法で

やくざまがいの脅しや数量達成報奨金等で

住宅部材を引き取らせるわけですが、これが色々の問題を引き起こします。

① まず数量契約で実際に売れてない部分は倉庫か、

なければ空地に置いておくしかありません。

何しろ施工は出来ないのですから。

② 工場は見込み生産はある程度するのですが、

販売地区担当の言われるままに生産します、

しかし実際には①のような受注していない製品も含んだ状態では

現場の代理店はとても引き取れません、

それで工場にちょっと待ってくれと泣きつくわけです。

そうすると生産はしたのですが出荷が出来ませんので

どんどん在庫がたまって行きます。私なども昔浜松の工場に呼び出され、

工場の現場を見せられ、

「生産が出来ないくらい在庫がたまってどうしてくれるのよ!」と

工場の女帝に脅されたことがあります。大分の工場もそうでしたね。

名古屋や東村山の部材センターの清算のときもそうでした。

③ 代理店が受注していない製品を引き取る時、住宅の場合、

製品は均一ではありませんので、その後の受注建物に

転用できるかが問題になります。

そして自動車の場合のように中古の部材市場等ありません。

④ 部材は六百万以上する高価なものですから、

それを空地に野積みや倉庫に保管していたら当然痛みます、

特に木材関係は保管が悪いと腐ってしまい使い物になりません。

⑤ 高価な部材を代理店はお金で決済しなければなりません。

小さな代理店であればよほど効率よく数量契約をこなさないと

すぐにつぶれてしまいます。

やり手の自分の出世か実績しか頭にない、

営業担当のおかげでこちらは大忙しです。

⑥ これらのことは実体の経済に基づく生産出荷ではありませんので、

工場は生産過剰になり、販売代理店は続々破綻します。

原因は営業担当押込み販売、数量契約の運用がまずいせいのようですね!

トヨタ等の自動車販売代理店方式やトヨタ生産方式が

住宅にも通用しますかね?

工場の場合、在庫の評価次第で決算は変ります。

また一般の企業でも同じように、資産の評価次第で決算は変わります。

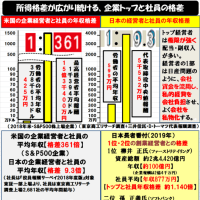

そして当たり前のことですが、人件費は安いほど原価は安くなります。

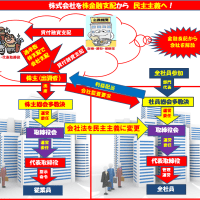

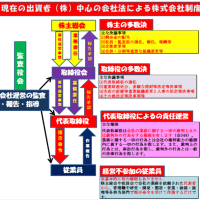

債権者、株主、会長、社長、役員、従業員のただの配分の問題なのですが、

どこかが収益を取りすぎたら、バランスが取れなくなり、自明の理ですが、

メーカー、強力工場、販売代理店、施工会社のグループは傾きます。

権力の強い順で言えば、お金を貸付けている金融機関、大株主、

代表権のある会長、社長、役員、一般債権者の順でしょうか?

会社が上場していない場合は大体権力の強いところがお金を吸いあげますので、

代理店社員はおこぼれの給料をもらうという構図だと思います。

また上場している企業でも、昔あったLグループのH等は、

粉飾決算をしてでも、上場して株という多数の一般の小口のなけなしの

お金を集め、その金で何十億という自家用ジェット機まで買ってしまいました。

警察沙汰にならなくとも当然破綻は目に見えていたのでしょう、

先ほどの権力の強い順で最後に一般債権者と書きましたが、

これは、一般小口株主、下請け、消費者のことで、

今の法律では、会社が更生法や倒産した時、

担保のない一般債権は7~8割切り捨てられますので、

一番泣きを見る人達だと思います。

在庫の過大評価には税務署は大変やさしいと思います。

それは税金が多く取れるからだと思います。

しかし評価損に対しては厳しいはずです。

それは税金が少なくなるからだと思います。

しかし在庫の過大評価は会社の財務体質を大変弱くします。

例えば今話題のコンビニの場合、本部は売上を各店に商品納入時点に

計上すると思います。その中のロスや廃棄処分の数字は各店に委託している

オーナーの負担になりますので、各店の在庫として処分すると思います。

ロスや廃棄処分は弁当だけではありません、

飲み物食べ物はすべて賞味期限があり、期限のものはすべて廃棄します。

コンビニの9割以上の物が対象だと思います、

売れなかったら目も当てられません。

そうして、不採算店の場合、毎月の売上の分だけ各店の在庫から差引、

定額の生活資金だけの資金を振り込みます。

このとき在庫分のロスは本部では各店のオーナーの負担ですから、

ロスの報告は受けますが各店のオーナーの在庫になったままだと思います、

本部ではロスは計上しないでしょうから、

その分粉飾(不良債権を処分しないままの状態)と言えば粉飾だと思います。

そして、何年かたち、24時間営業などで疲れたからやめるといった場合。

よほど採算が合うところでない限り、店の棚卸をし、

帳簿在庫-実地棚卸の在庫=ロスや廃棄分はオーナー負担ということで、

清算請求書で眼の玉が飛び出るような請求がオーナーに対する貸付として

(億単位だったりするかも知れません)見せつけられます。

そうすると仕方なくオーナーを続けなければなりません。

これは私がコンビニの本部にはいませんので想像で書いていますが、

私も少し現場経験がありますので当たらずと言えども遠からずだと思います。

つまり不採算店は長くやればやるほど店の

オーナーの首が閉まっていくということです。

24時間一生懸命働いて借金が残るとは何事だと思うかも知れませんが、

これが現実です、現代に奴隷制度を新たに作っているようなものです。

この仕組みを考えた人は頭がいいのかも知れませんが、

ただ頭には金儲けのことしかありませんから、尊敬するべき人ではありません。

それに同調している本部の営業担当もたいした人間ではありません、

自分が実績や所得になれば押込みでも何でもする人たちですから、

宮城のSIのコンビニのオーナーがSI東北のDMに契約違反として

通帳も金庫も取り上げられ、売上管理され、

やめたいと思って奥様と計算したらオーナー負担額が3,500万円になり、

とても清算できないと思い、

公正取引委員会(判例によると、ロスの意味を余り理解できていない

裁判所よりは、ましかも知れません)に訴えたそうですが、

「金貸しのような債権管理をするな、自分で終夜営業をして

利益を上げて見本を見せてみろ!」と営業担当に言ってみたらどうですか?

私は販売代理店方式や大手メーカーの協力工場や下請け建設会社などを

多数財務の面からみてきましたから、

すぐにその意図が解り契約書も交わさず半年ですぐに辞めました。

もちろん契約書は交わしていませんから、在庫負担の損失は、

オーナーとして運営にかかわったのですから、良心的に半々にしました。

本部営業のいわれるまま行動し、

ちゃんとした損益計算(SIコンビニでは売上原価からロス分を差引いた

損益計算を渡されると聞きましたが、原価にプラスではないのでしょうか、

マイナスでは見せかけの利益ですよね?詐欺になりませんか、

私の聞き間違いであればよいのですが?)等一度ももらえなかったのですが、

私のわがままを聞いた営業責任者がよかったのか悪かったのか

よくわかりませんが?つまり出資分と経費はパーです。

でも後処理に1年以上かかってしまいました。

この不採算店をまかされるのは400万位の小口の出資をし、

土地建物を提供してない人が大体あたらせられます。

要するに本部で需要予測と言うよりは、半径500M圏内に1店とか店を

だすだけの事で、採算・不採算は考えていませんので、

そういう赤字になるかもしれない店を任せるはずです。

本当は不採算店とわかったら本部の営業がやるべきだと私は思います。

24時間言われるままに働いて借金が残るというのは、どう考えてもおかしいからです。

オーナーと言っても名ばかりでパートやアルバイトの方がよほどましですよ、

コンビニのオーナーさん。すみません余計なことを言って。

でも貴方だけでなく多数のオーナーが立ち上がり始めたようですよ、

私は単細胞で直ぐカッ!となる一匹子羊ですが。

こう見ていくと全体の日本の企業グループでは、

隅々まで行き渡るだけの利益の範囲内で配分していれば

トントンになるはずですが、先に権力のあるものがその範囲を超えて

高額の報酬を得るため、末端では失業やホームレスが増えてきているようです。

そして、その中でこのまま突き進んでゆけば当然日本の企業グループ全体でも

国の借金と同じように、有利子負債は増えてゆくだけだと思います。

それは国を含めた日本全体でもまた全世界でも同じことが起こっているようです。

その多くの部分の原因が金融システムにあるような気がします。

全体の所得配分をよくわかりませんが、

全体の収益またはGDPの常識的競争の範囲内に均す必要がある

ような気がします。高所得者は当然抵抗するでしょうね?

前にも話しましたが、プレハブ住宅は前もって工場で生産できる部分を生産し、

現場で組み立てる部分を極力少なくして建設する手法です。

その為に一番いい方法は家一軒前もって工場で作り、

現地に設置するのが最善です

しかしこれには下記のような条件がつきます

① 土地の形状が均一である。

② 地盤が均一である。

③ 工場から現場までの道路幅、経路等輸送が容易で均一である。

④ インフラ条件が均一である。

等の条件をクリアーしなければなりません。

しかし、最初から現代の都市計画した敷地など、

日本の都市において皆無であるので大変むつかしいのです。

土地は変形敷地が多く、地盤は全国千差万別、

道路は4m以上なければならないということが

昭和25年に法律化されましたが、

都市部には、2項道路(国が認定した4m未満の既存道路)の道等、

数多くの既存不適格道路があります。

また、電機、水道、ガス等全部そろっているのは大都市圏だけです。

自動車は工場で全部完成させて、販売されますが、

住宅の場合はどうしても現場で完成させる部分が必要になります。

いずれにせよ、工場では出来上がる商品売値を決める為の、

製品の原価を決めなければならないのですが、

それは一筋縄ではいきません。

一定の会計基準とルールに従い、製造原価の計算をしなければなりません。

その原価計算にはいろいろな手法があります。

例えば木質パネル方式のプレハブ住宅を例にとると、

柱や壁、床の原料となる、木材の仕入れ値段、合板の仕入れ値段、

断熱材の仕入れ値段、接着剤や接続部品等の仕入れ値段、

ユニットバス、トイレ、キッチンセット、等の仕入れ値段、

それらの現場施工以外の組み立て加工の為の機械の開発と

作成した機械の償却費用、工具器具等の償却費用、

加工する従業員の給料や賞与の費用、

工場を稼働するためや機械を動かす為の電気・水道・ガス等の燃料費用、

輸送や積み下ろしの費用等があります。

また原価計算の際上記の材料を①まだ何もしていない原材料、

②加工している途中のものである仕掛品、③出来上がった完成品、

④償却しなければならない不良品に分けなければなりません。

不良品もその中で使えるものや、チップにして集成材として使用する場合は、

不良品はその原材料に振りかえる作業もしなければなりません。

工場の損益計算は、売上高、売上原価、販売費、一般管理費、営業外損益、

特別損益、当期利益(最終利益)として計算しますが、

その売上原価は、帳簿上は期末に実地棚卸をし、在庫の原材料、

仕掛品、完成品を資産に計上し、

期首棚卸在庫+期中製造原価-期末棚卸在庫=当期売上原価として計算します。

つまり売上原価や資産に計上する過程の評価方法にはいくつかの種類があり、

その為には原価計算が必要であるということです。

これは法律ではなく、会計原則という基準で決められていることで、

数種の原価計算方法から一旦一つの原価計算手法を採用したら

毎年決算方法を変えて決算操作しないように継続して使用しなさい

というルールもあります。

しかしこの資産の評価のさじ加減で粉飾があったりするわけです。

例えば税務上の問題は別にして原材料に腐った不良在庫があるとします。

それで損金に落としたいと思いますが、

今年決算が悪いのでそのまま在庫にしおくとします、

そうするとバランスシート上は不良在庫が資産に計上されたままです。

バランスシートが粉飾されていることと同じことになります。

また税務上はこの不良資産はよほど根拠をしっかりしておかないと

税務上いっぺんに損失として落とせないと思います。

何しろ利益が減りますので税収も減ります。当然税務署は認めたくありません。

原価計算の種類には1)総合原価計算2)個別原価計算3)直接原価計算

4)標準原価計算などがありますが、

1)、2)は、実際原価計算、3)、4)、は、原価管理の為の計算と

位置付られると思います。

実際原価計算は材料費、人件費、電気、水道、燃料費、消耗品費、工具、

機械代(償却)等のすべての費用何らかの形で集計するものです。

原価管理計算の方は、直接原価計算は操業度に応じて、損益分岐点を割り出し、

原価管理に役立てるし、標準原価計算は標準の原価を作り

その差額を割り出し、原価管理に役立てるという手法です。

最終的決算数字は違ってきますが、それは製品や仕掛品それを差引いた

売上原価の部分です。つまり

作られた製品や仕掛品にどれだけの経費や人件費が乗るかの相違です。

直接原価計算ですと、固定費は費用として計上し、

固定費が製品や仕掛品に配賦されませんので、

その分最終利益が小さくなるはずです。

税務上は大企業がこの手法をとると、何十億、何百億と利益が違い、

税収が減りますから、税務上当然かなり綿密に調査されると思います。

しかし企業の安全性や計算作業の面からみると、

直接原価計算の方が優れているかも知れません。

ただし固定費も別の面から無駄を省くため原価管理をする必要があります。

先ほど実際原価計算のところで何らかの形で集計すると言いましたが、

これは原価計算の分類方法もいくつかあるということです。

1)製造で直接に把握できる費用は直接費、その他のはっきり製造費として

分けられないものを間接費として分類する方法

例、直接費---現場で直接作業する人の賃金や直接加工する材料費等

間接費---事務所で作業する人の給料や機械の開発等をする

技術者等の給料、電気水道ガス等の燃料費等があります。

2)製造の稼働率で変動するものを変動費、

稼働率に関係なくかかる費用を固定費と分類する方法

例 変動費---工場の操業度に応じ変動する費用で材料代等

固定費---工場の操業度に関係なく係る費用で従業員の給料等

この変動費と固定費を使うことによって、限界利益率や損益分岐点を

計算することができ直接原価計算の基になります。

3)また管理可能費と管理不能費に分類する方法もあります。

しかしこの分類は単純ではありません。

例えば製造管理者がラインの人間である場合仕入材料費は管理不能費です、

仕入部門の管理者では管理可能費になります。

部門別の評価等に役立ちます。

そしてそれらの分類した費用について、賦課基準や配賦基準を作り、

製品や仕掛品に費用を配賦する手続きがあります。

この手続きについては例えば材料の評価で先入れ先出し、

後入れ先出し等の評価、支払労務費の〆日計算のずれの調整等

細かい計算方法がありますので、専門書を見てもらいたいと思います。

また工場は生産性を上げるだけでは成り立ちません。

製品を多く出荷しなければ売上はあがりませんので、

生産性を上げて多く出荷すれば当然利益が上がります。

しかし生産能力以上に生産することは出来ません。

受注がたくさん来てしまったから、

みんな総出で頑張れと言っても無理があります。

そういう場合、簡単に考えると3通り位しかないと思います。

①顧客に待ってもらう、

②工場を拡大する、

③外注する。

①は一番安全ですが、拡販にはつながりません。

②は本当に今後の受注が見込めるかどうか、見極める必要がありますし、

またすぐには出来ません。

③は現実的ですが特殊な製品の場合なかなか外注出来ません。

なかなかよい解決策が見つからないのが現状です。

そんな中で過去の私の経験では生産の為の受注が全国から寄せられる時、

代理店方式ですと、各地区の販売担当が地区の発注数量を取りまとめ

本部に送ります。本部生産部では全国の地区が取りまとめた、

発注数量を取りまとめ全国の協力工場に生産指示を出します。

この場合問題なのは各販売地区担当が取りまとめた生産発注数字に

数量契約が混じってしまうことです。

自動車やコンビニは出来上がった品物を納めますので、

押し込み販売とか色々問題はありますが、全体の所得配分の問題で済みます。

しかし住宅は生産工場で完成したものではありませんので、

現場施工という問題が発生します。

また建築部材も30坪の土地いっぱいになるぐらい大きなものになります。

そして代理店に数量契約という縛りで、他の代理店方式と同じ方法で

やくざまがいの脅しや数量達成報奨金等で

住宅部材を引き取らせるわけですが、これが色々の問題を引き起こします。

① まず数量契約で実際に売れてない部分は倉庫か、

なければ空地に置いておくしかありません。

何しろ施工は出来ないのですから。

② 工場は見込み生産はある程度するのですが、

販売地区担当の言われるままに生産します、

しかし実際には①のような受注していない製品も含んだ状態では

現場の代理店はとても引き取れません、

それで工場にちょっと待ってくれと泣きつくわけです。

そうすると生産はしたのですが出荷が出来ませんので

どんどん在庫がたまって行きます。私なども昔浜松の工場に呼び出され、

工場の現場を見せられ、

「生産が出来ないくらい在庫がたまってどうしてくれるのよ!」と

工場の女帝に脅されたことがあります。大分の工場もそうでしたね。

名古屋や東村山の部材センターの清算のときもそうでした。

③ 代理店が受注していない製品を引き取る時、住宅の場合、

製品は均一ではありませんので、その後の受注建物に

転用できるかが問題になります。

そして自動車の場合のように中古の部材市場等ありません。

④ 部材は六百万以上する高価なものですから、

それを空地に野積みや倉庫に保管していたら当然痛みます、

特に木材関係は保管が悪いと腐ってしまい使い物になりません。

⑤ 高価な部材を代理店はお金で決済しなければなりません。

小さな代理店であればよほど効率よく数量契約をこなさないと

すぐにつぶれてしまいます。

やり手の自分の出世か実績しか頭にない、

営業担当のおかげでこちらは大忙しです。

⑥ これらのことは実体の経済に基づく生産出荷ではありませんので、

工場は生産過剰になり、販売代理店は続々破綻します。

原因は営業担当押込み販売、数量契約の運用がまずいせいのようですね!

トヨタ等の自動車販売代理店方式やトヨタ生産方式が

住宅にも通用しますかね?

工場の場合、在庫の評価次第で決算は変ります。

また一般の企業でも同じように、資産の評価次第で決算は変わります。

そして当たり前のことですが、人件費は安いほど原価は安くなります。

債権者、株主、会長、社長、役員、従業員のただの配分の問題なのですが、

どこかが収益を取りすぎたら、バランスが取れなくなり、自明の理ですが、

メーカー、強力工場、販売代理店、施工会社のグループは傾きます。

権力の強い順で言えば、お金を貸付けている金融機関、大株主、

代表権のある会長、社長、役員、一般債権者の順でしょうか?

会社が上場していない場合は大体権力の強いところがお金を吸いあげますので、

代理店社員はおこぼれの給料をもらうという構図だと思います。

また上場している企業でも、昔あったLグループのH等は、

粉飾決算をしてでも、上場して株という多数の一般の小口のなけなしの

お金を集め、その金で何十億という自家用ジェット機まで買ってしまいました。

警察沙汰にならなくとも当然破綻は目に見えていたのでしょう、

先ほどの権力の強い順で最後に一般債権者と書きましたが、

これは、一般小口株主、下請け、消費者のことで、

今の法律では、会社が更生法や倒産した時、

担保のない一般債権は7~8割切り捨てられますので、

一番泣きを見る人達だと思います。

在庫の過大評価には税務署は大変やさしいと思います。

それは税金が多く取れるからだと思います。

しかし評価損に対しては厳しいはずです。

それは税金が少なくなるからだと思います。

しかし在庫の過大評価は会社の財務体質を大変弱くします。

例えば今話題のコンビニの場合、本部は売上を各店に商品納入時点に

計上すると思います。その中のロスや廃棄処分の数字は各店に委託している

オーナーの負担になりますので、各店の在庫として処分すると思います。

ロスや廃棄処分は弁当だけではありません、

飲み物食べ物はすべて賞味期限があり、期限のものはすべて廃棄します。

コンビニの9割以上の物が対象だと思います、

売れなかったら目も当てられません。

そうして、不採算店の場合、毎月の売上の分だけ各店の在庫から差引、

定額の生活資金だけの資金を振り込みます。

このとき在庫分のロスは本部では各店のオーナーの負担ですから、

ロスの報告は受けますが各店のオーナーの在庫になったままだと思います、

本部ではロスは計上しないでしょうから、

その分粉飾(不良債権を処分しないままの状態)と言えば粉飾だと思います。

そして、何年かたち、24時間営業などで疲れたからやめるといった場合。

よほど採算が合うところでない限り、店の棚卸をし、

帳簿在庫-実地棚卸の在庫=ロスや廃棄分はオーナー負担ということで、

清算請求書で眼の玉が飛び出るような請求がオーナーに対する貸付として

(億単位だったりするかも知れません)見せつけられます。

そうすると仕方なくオーナーを続けなければなりません。

これは私がコンビニの本部にはいませんので想像で書いていますが、

私も少し現場経験がありますので当たらずと言えども遠からずだと思います。

つまり不採算店は長くやればやるほど店の

オーナーの首が閉まっていくということです。

24時間一生懸命働いて借金が残るとは何事だと思うかも知れませんが、

これが現実です、現代に奴隷制度を新たに作っているようなものです。

この仕組みを考えた人は頭がいいのかも知れませんが、

ただ頭には金儲けのことしかありませんから、尊敬するべき人ではありません。

それに同調している本部の営業担当もたいした人間ではありません、

自分が実績や所得になれば押込みでも何でもする人たちですから、

宮城のSIのコンビニのオーナーがSI東北のDMに契約違反として

通帳も金庫も取り上げられ、売上管理され、

やめたいと思って奥様と計算したらオーナー負担額が3,500万円になり、

とても清算できないと思い、

公正取引委員会(判例によると、ロスの意味を余り理解できていない

裁判所よりは、ましかも知れません)に訴えたそうですが、

「金貸しのような債権管理をするな、自分で終夜営業をして

利益を上げて見本を見せてみろ!」と営業担当に言ってみたらどうですか?

私は販売代理店方式や大手メーカーの協力工場や下請け建設会社などを

多数財務の面からみてきましたから、

すぐにその意図が解り契約書も交わさず半年ですぐに辞めました。

もちろん契約書は交わしていませんから、在庫負担の損失は、

オーナーとして運営にかかわったのですから、良心的に半々にしました。

本部営業のいわれるまま行動し、

ちゃんとした損益計算(SIコンビニでは売上原価からロス分を差引いた

損益計算を渡されると聞きましたが、原価にプラスではないのでしょうか、

マイナスでは見せかけの利益ですよね?詐欺になりませんか、

私の聞き間違いであればよいのですが?)等一度ももらえなかったのですが、

私のわがままを聞いた営業責任者がよかったのか悪かったのか

よくわかりませんが?つまり出資分と経費はパーです。

でも後処理に1年以上かかってしまいました。

この不採算店をまかされるのは400万位の小口の出資をし、

土地建物を提供してない人が大体あたらせられます。

要するに本部で需要予測と言うよりは、半径500M圏内に1店とか店を

だすだけの事で、採算・不採算は考えていませんので、

そういう赤字になるかもしれない店を任せるはずです。

本当は不採算店とわかったら本部の営業がやるべきだと私は思います。

24時間言われるままに働いて借金が残るというのは、どう考えてもおかしいからです。

オーナーと言っても名ばかりでパートやアルバイトの方がよほどましですよ、

コンビニのオーナーさん。すみません余計なことを言って。

でも貴方だけでなく多数のオーナーが立ち上がり始めたようですよ、

私は単細胞で直ぐカッ!となる一匹子羊ですが。

こう見ていくと全体の日本の企業グループでは、

隅々まで行き渡るだけの利益の範囲内で配分していれば

トントンになるはずですが、先に権力のあるものがその範囲を超えて

高額の報酬を得るため、末端では失業やホームレスが増えてきているようです。

そして、その中でこのまま突き進んでゆけば当然日本の企業グループ全体でも

国の借金と同じように、有利子負債は増えてゆくだけだと思います。

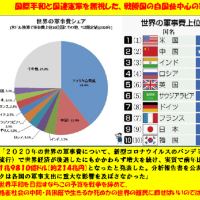

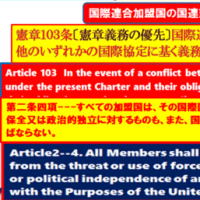

それは国を含めた日本全体でもまた全世界でも同じことが起こっているようです。

その多くの部分の原因が金融システムにあるような気がします。

全体の所得配分をよくわかりませんが、

全体の収益またはGDPの常識的競争の範囲内に均す必要がある

ような気がします。高所得者は当然抵抗するでしょうね?