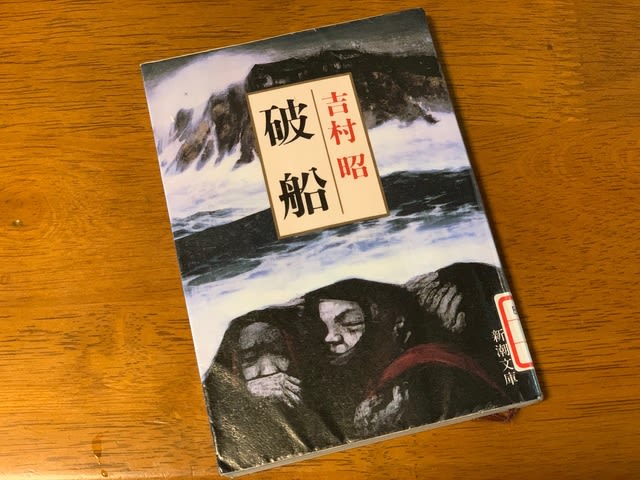

吉村 昭/新潮文庫

小説としては大変面白かったが、内容としてはゾッとするようなお話。

本作は、ノンフィクション作家である吉村氏の作品だけに、モデルになっている地はあるのではないかと思われるが、あえて特定されないように、色々混ぜてあるらしい。特定された地はある意味不名誉かもしれないからな。しかしこうした話は以前は日本各地にあったらしい。

おそらくは日本海側の大変貧しい漁村。わずかながら取れる海産物や塩を売って、穀物を手に入れる。それだけではやっていけないから、男も女も口減らしのために5年10年と期間限定で身売りする。身売り先で亡くなる者も多い。

夜に塩焼きをする。塩焼きなら昼やれば良いのに、なぜ眠気を堪えて敢えて夜やるのか・・それは海が荒れ、船が塩焼きの火を頼りに寄ってきたところで、船ごと捉え、中の人を殺し、積荷をいただき、船もバラして木材として使うためだ。そういう船を「お船様」と呼び、天からの恵みだと考える人々。残虐なる略奪行為も、生活のために必要だと考える人々。お船様がきてくださるようにお願いする神事まである。しかしお船様が来たことが隣村等に露見しそうになると、徹底的に隠しまくる。

本作ではお船様は2度やってくる。一度目は本当に富をもたらした。二度目は、積荷はほとんどなく、乗組員も死亡していたが、彼らがきていた赤い衣を分け合う村人たち。ところが程なくして、村には得体のしれない病気が流行り出すのである。

その病気は痘瘡・・天然痘。もし二度目のお船様を解体して薪とし、赤い衣を煮立てて消毒していたら、そのような悲劇は起こらなかったかもしれないが、知識のない村人たちはそれを普通に洗っただけで、いろんな服に仕立て直し・・・。

天然痘にかかって死んだ者、生き残った者、かからなかった者の3種類が存在するが、村に残ることを許されたのはかからなかった者だけ。知識のない時代だからこそ、生き残ったものも山に追われ、村おさ自ら山に入ることを選んだ。そしてほとんど誰もいなくなった村に、身売りをしていた主人公の父が帰ってくるところで終わる。

本当の話をモデルにしているのかどうかもよくわからないが、貧しい閉鎖社会ではこういうことが起こってもおかしくはない。コンティキ号がポリネシアに行き、現地の人達に歓迎されたのは、現地が地上の楽園のような豊かな地であり、かつ大昔の白人の祖先伝説をもつ地であるからなのかな・・と思いを巡らせた。

船が難破して見知らぬ地に流れ着いたら、みぐるみ剥がれる危険も大きいことを改めて感じた。現代は流石にそんなこともないだろう・・とは言えないことが悲しい。