都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「船田玉樹展」 練馬区立美術館

練馬区立美術館

「生誕100年 船田玉樹―異端にして正統、孤高の画人生。」

7/15-9/9

練馬区立美術館で開催中の「生誕100年 船田玉樹―異端にして正統、孤高の画人生。」の特別内覧会に参加してきました。

「異端にして正統、孤高の画人生。」(美術館サイトより転載)

かつては速水御舟や小林古径に師事し、その後は丸木位里らと「歴程美術協会」を結成、前衛表現に取り組むもまた一転、晩年は軽妙な水墨や絢爛な屏風絵を数々残した。

そう言われてもあまりピンと来ない方も多いかもしれません。

しかしながら上にもアップしたチラシの表紙を見て、見覚えあるぞと思われた方もおられるのではないでしょうか。

右:船田玉樹「花の夕」1938年

そうです。これこそ昨年、東京国立近代美術館の「日本画の前衛展」で同じくチラシ表紙を飾った、船田玉樹の「花の夕」に他なりません。

かの展覧会では第二次世界大戦前夜、「日本画らしからぬ日本画」を描いた日本画家を紹介しましたが、その重要な人物である船田玉樹こそ、今回の主人公というわけでした。

出品は資料などをあわせると約200点。ちなみにこれまで作品は必ずしも整理された状況にあったわけではなく、巻いたままの作品もあったそうですが、本展にあわせて調査も行われ、こうしたスケールでの回顧展が実現しました。

前振りが長くなりました。展覧会の構成は以下の通りです。

第1章 画業のはじまり

第2章 新たな出発

第3章 水墨の研究

第4章 孤高の画境へ

基本的には時系列ですが、かの山下裕二先生をして「この画業の変転は、尋常ではない。」と言わしめるほど、ともかく作風が変化していきます。

展示は速水御舟に小林古径から始まります。

1912年に広島で生まれ、20歳の頃に上京した玉樹は、当初洋画を描き出すも、宗達などの琳派に強く惹かれ、日本画の道を志すようになりました。

そこで入門したのが速水御舟の画塾です。結果的にすぐ御舟が没したため、今度は古径に師事しますが、玉樹にとって御舟との出会いは、最後まで彼の生き方に大きな影響を与えました。

そうした御舟と玉樹の作品を並べて見られるのもまたポイントかもしれません。

右:船田玉樹「白木瓜」1934年

左:速水御舟「花と果実」1934年

玉樹の「白木瓜」(1934年)の隣には、御舟の同年の作、「花と果実」(1934年)が展示されています。

また同じく師弟では玉樹の「椿」(1942年)と御舟の「芥子」(1934年)も興味深いのではないでしょうか。

右:速水御舟「芥子」1934年

左:船田玉樹「椿」1942年

後に玉樹が多く描く牡丹にも御舟作が出ていて、見比べることが出来ますが、塗りに対する感覚は大きく異なる(油画を一度経由した玉樹の方が物質感が強く出ています。)ものの、こと晩年の御舟らしいデフォルメしたような形、とりわけ線の鋭角的な伸ばし方には相似点があると言えるかもしれません。

左奥:丸木位里「馬」1939年 原爆の図丸木美術館

実は本展、この御舟だけでなく、後に玉樹と活動をともにする丸木位里や靉光らといった関連の画家の作品も十数点の規模で展示されています。そしてそれらを玉樹とあわせ見ることで、当時の日本画と洋画を間を超えた前衛表現を知ることも出来ました。

さて1938年、その丸木位里らと結成したのが、これまでにはない美術の表現を目指した「歴程美術協会」です。

玉樹は第一回展において早くも代表作とも言うべき「花の夕」を出品します。

船田玉樹「花の夕」1938年

まずは大胆に散らした、ほぼショッキングピンクともとれるような鮮烈な色に目を奪われますが、実は幹の部分に銀色の月がかかっている点も見逃してはなりません。

強い色彩と抽象性を帯びた花々が、玉樹の敬愛していた琳派と重なり合います。それに練馬区美の最新のLED照明により、東近美で見た時よりさらに色が際立って見えるのも嬉しいところでした。

さて僅か一年あまりで「歴程美術協会」を脱退した玉樹は、戦後、郷里の広島へ引き下がり、院展などに出品を重ねながら、時に実験的な素材にも取り組み、さらに独自の画業を切り開いていきました。

ともかくここで目立つのはまず大作、そして強い絵具の重み、また空間を全てを埋めて尽くすかのような筆の迫力です。

船田玉樹「臥龍梅」1956年

「臥龍梅」(1956年)では木の幹、枝が、それこそ龍の如く空間を切り裂き、そこへ強い風に雪を散らしたかのような白い花が咲いています。

また空間を埋め尽くすと言えば「松」(1967年)も忘れられません。

船田玉樹「松」1967年 蘭島閣美術館

幹から枝、さらに葉先まで、無数の線という線が、まさに縦横無尽、乱れ狂うかのように引かれています。

また九品仏や滝など、一定のモチーフを何度も描き続けたのもこの時代の玉樹の特徴です。もちろん軽妙な小品、例えば幻想的なまでの「牡丹」にも引かれますが、こうした一連の大作に見る力強さこそ、玉樹の真骨頂と思えてなりませんでした。

船田玉樹「滝の口」1961年 他

ちなみにこうした一連の大作、院展から大き過ぎるという批判を受けていたそうです。玉樹はそれに嫌気を覚え、結果的に脱退してしまいますが、こうした大画面も、彼のあくなき創作の意欲の表れと言えるのかもしれません。

さて玉樹、60歳を過ぎてからさらなる大きな転機を迎えます。

大病です。1974年にクモ膜下出血で倒れた彼は右半身が不自由になってしまいます。

しかしながらそれでも右手で筆をとること拘り続けた玉樹は、今度は水墨の世界へと新たなる道を開きました。

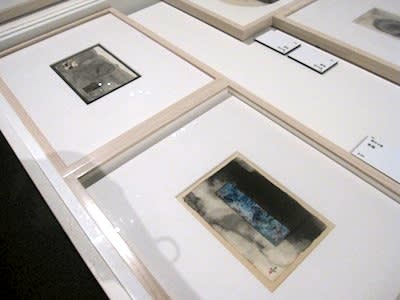

第3章「水墨の研究」展示風景

またここでは自らを河童になぞらえ、芋銭ならぬ河童の絵を詩とともに描いている点もまた面白いところです。時に一年で100枚以上も河童の絵を描き、また一晩で16編の詩を詠んだという逸話も残っています。

船田玉樹「無題」 他

それに実験的な試みとしてガラス絵のコラージュも制作し始めます。また玉樹は水墨とガラスを同時に扱うことについて、「柔らかいものと硬いものという全く異なった材質のものを同時に並べて発表してみたい。」と語ったそうです。新たな表現への挑戦は止まることがありません。

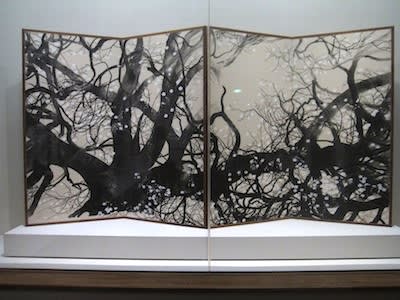

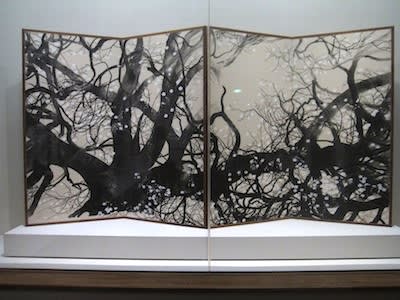

そして最晩年にはこれまた生命感溢れた大作の屏風絵が登場します。

より全ての余白を覆うかのような大胆でかつ激しき筆致で、これまでにも何度か描いてきた松や桜といったモチーフを昇華させました。

右横:船田玉樹「松」1981年

左奥:船田玉樹「枝垂れ桜」1986年

また黒々と空間を覆う松はもはや元の形態を超越しているのではないでしょうか。枝垂れ桜はそれこそ滝のように花を画面いっぱいに溢れていました。

「画神に取り憑かれた」(図録より引用)とまで称される船田玉樹の変遷に変遷を重ねた画業人生、是非とも練馬区立美術館で追体験してください。

会期中、館内での無料(要展覧会チケット)コンサートも予定されています。

なお奏者の船田奇岑さんは玉樹のご子息です。画家としての創作の他、テルミン(ロシア生まれの電子楽器)といった電子音楽の演奏活動もされているそうです。

また奇岑さんによるトークも9月に行われます。

貴重なお話が伺えるかもしれません。

右:船田玉樹「老梅」1979年

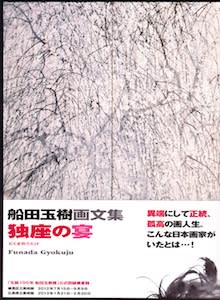

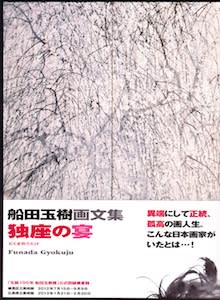

なお図録は書籍として書店でも販売中です。会場ではやや手薄でもあった玉樹の詩や言葉も多く引用されていました。

「独座の宴 船田玉樹画文集/求龍堂」

「独座の宴 船田玉樹画文集/求龍堂」

近代日本画ファンもちろん、「日本画の前衛展」をご覧になった方には特におすすめしたい展覧会です。

9月9日まで開催されています。

「生誕100年 船田玉樹―異端にして正統、孤高の画人生。」 練馬区立美術館

会期:7月15日(日)~9月9日(日)

休館:月曜日 *但し7月16日は開館、翌7月17日は休館。

時間:10:00~18:00

住所:練馬区貫井1-36-16

交通:西武池袋線中村橋駅より徒歩3分。

注)写真は特別内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

「生誕100年 船田玉樹―異端にして正統、孤高の画人生。」

7/15-9/9

練馬区立美術館で開催中の「生誕100年 船田玉樹―異端にして正統、孤高の画人生。」の特別内覧会に参加してきました。

「異端にして正統、孤高の画人生。」(美術館サイトより転載)

かつては速水御舟や小林古径に師事し、その後は丸木位里らと「歴程美術協会」を結成、前衛表現に取り組むもまた一転、晩年は軽妙な水墨や絢爛な屏風絵を数々残した。

そう言われてもあまりピンと来ない方も多いかもしれません。

しかしながら上にもアップしたチラシの表紙を見て、見覚えあるぞと思われた方もおられるのではないでしょうか。

右:船田玉樹「花の夕」1938年

そうです。これこそ昨年、東京国立近代美術館の「日本画の前衛展」で同じくチラシ表紙を飾った、船田玉樹の「花の夕」に他なりません。

かの展覧会では第二次世界大戦前夜、「日本画らしからぬ日本画」を描いた日本画家を紹介しましたが、その重要な人物である船田玉樹こそ、今回の主人公というわけでした。

出品は資料などをあわせると約200点。ちなみにこれまで作品は必ずしも整理された状況にあったわけではなく、巻いたままの作品もあったそうですが、本展にあわせて調査も行われ、こうしたスケールでの回顧展が実現しました。

前振りが長くなりました。展覧会の構成は以下の通りです。

第1章 画業のはじまり

第2章 新たな出発

第3章 水墨の研究

第4章 孤高の画境へ

基本的には時系列ですが、かの山下裕二先生をして「この画業の変転は、尋常ではない。」と言わしめるほど、ともかく作風が変化していきます。

展示は速水御舟に小林古径から始まります。

1912年に広島で生まれ、20歳の頃に上京した玉樹は、当初洋画を描き出すも、宗達などの琳派に強く惹かれ、日本画の道を志すようになりました。

そこで入門したのが速水御舟の画塾です。結果的にすぐ御舟が没したため、今度は古径に師事しますが、玉樹にとって御舟との出会いは、最後まで彼の生き方に大きな影響を与えました。

そうした御舟と玉樹の作品を並べて見られるのもまたポイントかもしれません。

右:船田玉樹「白木瓜」1934年

左:速水御舟「花と果実」1934年

玉樹の「白木瓜」(1934年)の隣には、御舟の同年の作、「花と果実」(1934年)が展示されています。

また同じく師弟では玉樹の「椿」(1942年)と御舟の「芥子」(1934年)も興味深いのではないでしょうか。

右:速水御舟「芥子」1934年

左:船田玉樹「椿」1942年

後に玉樹が多く描く牡丹にも御舟作が出ていて、見比べることが出来ますが、塗りに対する感覚は大きく異なる(油画を一度経由した玉樹の方が物質感が強く出ています。)ものの、こと晩年の御舟らしいデフォルメしたような形、とりわけ線の鋭角的な伸ばし方には相似点があると言えるかもしれません。

左奥:丸木位里「馬」1939年 原爆の図丸木美術館

実は本展、この御舟だけでなく、後に玉樹と活動をともにする丸木位里や靉光らといった関連の画家の作品も十数点の規模で展示されています。そしてそれらを玉樹とあわせ見ることで、当時の日本画と洋画を間を超えた前衛表現を知ることも出来ました。

さて1938年、その丸木位里らと結成したのが、これまでにはない美術の表現を目指した「歴程美術協会」です。

玉樹は第一回展において早くも代表作とも言うべき「花の夕」を出品します。

船田玉樹「花の夕」1938年

まずは大胆に散らした、ほぼショッキングピンクともとれるような鮮烈な色に目を奪われますが、実は幹の部分に銀色の月がかかっている点も見逃してはなりません。

強い色彩と抽象性を帯びた花々が、玉樹の敬愛していた琳派と重なり合います。それに練馬区美の最新のLED照明により、東近美で見た時よりさらに色が際立って見えるのも嬉しいところでした。

さて僅か一年あまりで「歴程美術協会」を脱退した玉樹は、戦後、郷里の広島へ引き下がり、院展などに出品を重ねながら、時に実験的な素材にも取り組み、さらに独自の画業を切り開いていきました。

ともかくここで目立つのはまず大作、そして強い絵具の重み、また空間を全てを埋めて尽くすかのような筆の迫力です。

船田玉樹「臥龍梅」1956年

「臥龍梅」(1956年)では木の幹、枝が、それこそ龍の如く空間を切り裂き、そこへ強い風に雪を散らしたかのような白い花が咲いています。

また空間を埋め尽くすと言えば「松」(1967年)も忘れられません。

船田玉樹「松」1967年 蘭島閣美術館

幹から枝、さらに葉先まで、無数の線という線が、まさに縦横無尽、乱れ狂うかのように引かれています。

また九品仏や滝など、一定のモチーフを何度も描き続けたのもこの時代の玉樹の特徴です。もちろん軽妙な小品、例えば幻想的なまでの「牡丹」にも引かれますが、こうした一連の大作に見る力強さこそ、玉樹の真骨頂と思えてなりませんでした。

船田玉樹「滝の口」1961年 他

ちなみにこうした一連の大作、院展から大き過ぎるという批判を受けていたそうです。玉樹はそれに嫌気を覚え、結果的に脱退してしまいますが、こうした大画面も、彼のあくなき創作の意欲の表れと言えるのかもしれません。

さて玉樹、60歳を過ぎてからさらなる大きな転機を迎えます。

大病です。1974年にクモ膜下出血で倒れた彼は右半身が不自由になってしまいます。

しかしながらそれでも右手で筆をとること拘り続けた玉樹は、今度は水墨の世界へと新たなる道を開きました。

第3章「水墨の研究」展示風景

またここでは自らを河童になぞらえ、芋銭ならぬ河童の絵を詩とともに描いている点もまた面白いところです。時に一年で100枚以上も河童の絵を描き、また一晩で16編の詩を詠んだという逸話も残っています。

船田玉樹「無題」 他

それに実験的な試みとしてガラス絵のコラージュも制作し始めます。また玉樹は水墨とガラスを同時に扱うことについて、「柔らかいものと硬いものという全く異なった材質のものを同時に並べて発表してみたい。」と語ったそうです。新たな表現への挑戦は止まることがありません。

そして最晩年にはこれまた生命感溢れた大作の屏風絵が登場します。

より全ての余白を覆うかのような大胆でかつ激しき筆致で、これまでにも何度か描いてきた松や桜といったモチーフを昇華させました。

右横:船田玉樹「松」1981年

左奥:船田玉樹「枝垂れ桜」1986年

また黒々と空間を覆う松はもはや元の形態を超越しているのではないでしょうか。枝垂れ桜はそれこそ滝のように花を画面いっぱいに溢れていました。

「画神に取り憑かれた」(図録より引用)とまで称される船田玉樹の変遷に変遷を重ねた画業人生、是非とも練馬区立美術館で追体験してください。

会期中、館内での無料(要展覧会チケット)コンサートも予定されています。

1「幻の古楽器 七弦琴コンサート」 7月28日(土曜)午後3時から

奏者:楊鵬(中国七弦琴呉派伝人)

2「幻惑の楽器 テルミン・コンサート」 8月25日(土曜)午後3時から

奏者:lpso facto「船田奇岑(テルミン)、RAKASU PROJECT.、西田彩による電子音楽ユニット」

奏者:楊鵬(中国七弦琴呉派伝人)

2「幻惑の楽器 テルミン・コンサート」 8月25日(土曜)午後3時から

奏者:lpso facto「船田奇岑(テルミン)、RAKASU PROJECT.、西田彩による電子音楽ユニット」

なお奏者の船田奇岑さんは玉樹のご子息です。画家としての創作の他、テルミン(ロシア生まれの電子楽器)といった電子音楽の演奏活動もされているそうです。

また奇岑さんによるトークも9月に行われます。

「船田奇岑(船田玉樹子息、画家、Thereminist)によるギャラリートーク」

日時:9月8日(土曜)午後3時から

日時:9月8日(土曜)午後3時から

貴重なお話が伺えるかもしれません。

右:船田玉樹「老梅」1979年

なお図録は書籍として書店でも販売中です。会場ではやや手薄でもあった玉樹の詩や言葉も多く引用されていました。

「独座の宴 船田玉樹画文集/求龍堂」

「独座の宴 船田玉樹画文集/求龍堂」近代日本画ファンもちろん、「日本画の前衛展」をご覧になった方には特におすすめしたい展覧会です。

9月9日まで開催されています。

「生誕100年 船田玉樹―異端にして正統、孤高の画人生。」 練馬区立美術館

会期:7月15日(日)~9月9日(日)

休館:月曜日 *但し7月16日は開館、翌7月17日は休館。

時間:10:00~18:00

住所:練馬区貫井1-36-16

交通:西武池袋線中村橋駅より徒歩3分。

注)写真は特別内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

| « 「関口正浩:... | 「元素のふし... » |

練馬、良い展覧会やりますね。

九品仏と言う世田谷時代があったことも親近感を感じます。

しかし、九品仏の絵などは暗い、あまりに黒々している。

河童シリーズも倒れてからではなく、元気なうちに着手されているようで、つまり、船田と言うのは、実に多面的だなと。

大きな樹木の良い作品があるかと思えば、花を描いた小品にもうっとりさせる。

良い画家を知りました。

こんばんは。

本当に練馬ならではの好企画ですよね。

多面的、仰る通りだと思います。

自らの画業をとまることなく切り開く船田の力強さ、

感心しました。