都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「写楽 幻の肉筆画 - ギリシャに眠る日本美術」 江戸東京博物館

江戸東京博物館(墨田区横網1-4-1)

「写楽 幻の肉筆画 - ギリシャに眠る日本美術」

7/4-9/6

江戸東京博物館で開催中の「写楽 幻の肉筆画 - ギリシャに眠る日本美術」へ行ってきました。

まずは展覧会の構成です。冒頭に狩野派の屏風絵を並べ、その後に浮世絵を通史的に概観しながら、途中で摺物(下の四章を参照。)を紹介する流れとなっていました。

第一章「日本絵画」:狩野克信他「探幽筆 野馬図屏風模本」等屏風絵、9点など。

第二章「初期版画」:奥村政信、鳥居派ら、初期の浮世絵群、約20点。

第三章「中期版画」:春信、春章、清長、歌麿らのオールスターを概観、また今回の目玉である写楽の扇面肉筆など。44点。

第四章「摺物・絵本」:一般向けに流通せず、仲間内だけで楽しんだ限定品の摺物を紹介する。14点。

第五章「後期版画」:豊国、北斎、国芳へ。約40点。

ところでタイトルだけをとると、さも新発見の写楽のみが目玉の一点豪華的な内容かと思ってしまいますが、実際には一部屏風を含む、計120点超の浮世絵がこれ見よがに揃う展覧会でした。写楽だけという心構えで出向くと、非常に良い意味で期待を裏切られること間違いありません。鑑賞もおおよそ2時間は見ておいた方が良いのではないでしょうか。大変に見応えがありました。(出品リスト)

なお今回は鑑賞に先立ち、弐代目・青い日記帳のTakさんのご配慮にて、同館学芸員の我妻直美氏のスライドレクチャーを聞くこと出来ました。その内容から、本展示の概要についてを簡単にまとめておきます。

【今回の展覧会について】(我妻氏レクチャー)

・コルフ・アジア美術館:ギリシャ、コルフ島にある、日本、及びアジア美術専門の美術館。イギリス統治時代の城をそのまま利用している。

・19世紀末から20世紀初めにかけて、ギリシャの外交官グレゴリオス・マノス(1850~1928?)がウィーンやパリで蒐集した東洋美術品を所蔵。

・マノスは後、外交官を辞めてまで日本美術に傾倒。晩年は作品を美術館に全て寄贈し、その一室で所蔵目録を整理するなどの仕事をした。墓地はどこにあるのかすらわからない。財を失ってまでも熱を上げてコレクションにのめりこんだ。

・近年になって、同館のコレクションが日・欧州の研究者に知られるようになる。昨年7月、美術史家小林忠氏を団長とする国際調査団が、同地へ赴き、収集品の調査、研究を行った。

・今回はその日本美術部門の調査結果を踏まえ、日本とギリシャの修好110周年を記念して開催することになった展覧会である。

それでは以下、レクチャーで取り上げられた作品を中心に、印象深かった作品を挙げていきます。なお我妻氏の指摘された点は、文末尾に氏をカッコで記しておきました。私の拙い感想よりも数十倍以上参考になります。是非ご覧下さい。

第一章「日本絵画」

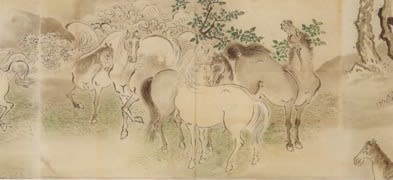

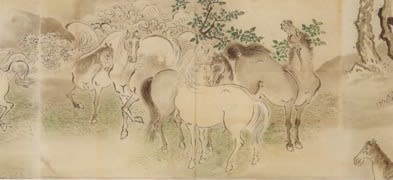

狩野山楽「牧馬図屏風」

桃山時代、京都で活躍した狩野山楽の貴重な屏風。山楽の基準作として挙げられる妙法院の「繋馬図絵馬」と良く似ている。(我妻)

馬が駆けてるというよりもひしめき合っているとした方が適切な作品。白、黒、そしてまだら模様の馬が数十頭、妙に慌てた様子で描かれている。また一部、向かい合って決闘するかのような仕草を見せるなど、擬人化された表現も面白い。

狩野克信・狩野興信「狩野探幽筆 野馬図屏風模本」

江戸城、本丸を飾っていたと思われる狩野探幽の「野馬図」を、後になって克信と興信が描いた作品。克信のメモに「御本丸屏風」として江戸城におさめられていた記録が残っている。12枚ばらばらで保存されていたものを一枚でに繋げて展示した。(我妻)

繊細な描写が探幽の芸風を伝える大きな野馬図。全体の時間も山楽と比べてどことなくのんびりと流れている。

狩野養信他狩野派「郊けい佳勝図帖」

都より離れた郊外の美しい景色をおさめた画帳。高輪、向島の三囲神社、桜で有名な小金井の光景などが描かれている。(我妻)

色味が見事。海岸線越しに緩やかなカーブを描く高輪の鳥瞰的な景色が特に美しかった。

懐月堂派「立美人図」

堂々とした体つきの女性が描かれている。同派の作品には派手な色彩を用いたものが多いが、これは衣装の下半部が白い。書きかけの可能性もある。(我妻)

第二章「初期版画」

奥村政信「遊君 達磨一曲」

中国の仙人と遊女を絡めて描いた作品。達磨と遊女の着衣が交換されていることに注視したい。(我妻)

奥村利信「傘を持つ若衆」

花を飾った傘を持って踊る男性。色鮮やかな彩色が目にしみる。また傘の花には銀が用いられているのだろうか。近づくと光って見えた。

鳥居清忠「初代市川門之助」

美男の役者、市川門之介の姿絵。傘から衣の足先の部分にかけて真鍮の粉が入っている。見る角度によってはキラキラと輝き出すので要注意。(我妻)

キャプションに真鍮云々の記述がないので、殆どの方がその輝きを確認せずに通り過ぎていたのが残念。下から少し覗き込むような角度がベスト。見事に輝いていた。

佐川近信「初代市川門之助の花売り」

作品はもとより、絵師自体の名も今回初めて確認された。後ろの花の部分に上の清忠同様、真鍮の粉が入っている。(我妻)

こちらの真鍮の輝きは少し分かりにくい。

第三章「中期版画」

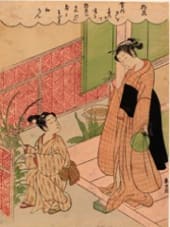

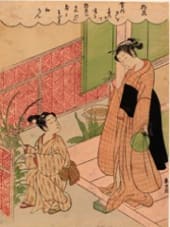

鈴木春信「母と子と猫」

上品な様子で描かれた母と娘。春信の作品にはこのような親子をモチーフとした作品が多い。(我妻)

鈴木春重(司馬江漢)「朝顔」

江漢は春信の元で浮世絵を学んでいた。その頃の作品。春信のコピーに近い。(我妻)

芝色、薄桃色、そして帯の黒などの配色も美しい、まさに春信風の一枚。一輪の朝顔をつまむ少女の表情は少年をしっかりと見つめていた。それにしてもこれが江漢だと誰が気がつくのだろう。春信と書かれていたら間違いなく信じた。

鈴木春重(司馬江漢)「碁」

朝顔より少し時を経過した描いたと思われる江漢の作品。得意の遠近法に江漢らしさを伺うことが出来る。春信を見据え、それを超えようとして奇妙な方向に走ったとも言えるような滑稽な描写が興味深かった。

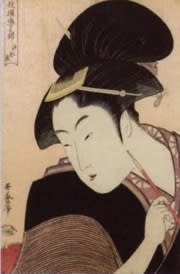

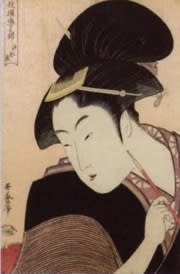

喜多川歌麿「歌撰恋之部 深く忍恋」

歌麿の大首絵の代表作としても知られている。刷りの状態が最高に近い。背景の薄い桃色のきら刷りが際立っている。(我妻)

今回の一推し。煙管をひょいと持ち上げた動的な描写はもちろん、その人となりを意識させるような内的表現、さらには髪の透けた部分に見られる冴えた技巧など、一点の隙もない見事な作品だった。

喜多川歌麿「錦織歌麿形新模様 浴衣」

歌麿の作品として良く見かけるが、浴衣の花柄に残る薄い水色がここまで美しく発色された作品は初めてだった。

喜多川歌麿「風流六玉川」

六枚綴りのまま揃って出てきたのは初めてである。色も見事。濃い紫もはっきり残っている。(我妻)

「忍恋」と並んでもう一点挙げるとしたらこの作品。艶やかな着物に身を纏う女性たちが小川に沿って並んでいる。上下左右、一見すると単なる群像的に見える作品も、基軸に小川を置くことで、まるで一つの絵巻物を見るようなストーリーが浮かんで来るのが興味深い。

東洲斎写楽「四代目松本幸四郎の加古川本蔵と松本米三郎の小浪」

今回の目玉でもある写楽の扇面肉筆画。大首絵のイメージとは異なり繊細な線が印象的である。また画中の賛に「五代目」と記されているが、それはおそらく後世の書き込みで間違いではないだろうか。またマノス自身、素材の「竹紙」を雲母と間違えて記録していた。(我妻)

我妻氏の解説の通り、大首絵の写楽のイメージとは異なった繊細な表現が興味深い作品。線が金色に光り、衣装の緑も見事に発色している。造形の面白さよりも色遣いの妙味に強く惹かれた。なおライティングのセンスも良い。作品が浮き上がって見える。

第四章「摺物・絵本」

歌川国芳「汐干五番内 其三」

極めてデリケートな描写で潮干狩りの様子が表されている。波には銀も塗り込まれ、仲間内だけで流通した摺物ならではの魅力を味わうことが出来る。(我妻)

色の発色が絶品。この作品だけによらず、第四章の摺物だけでも見る価値のある展覧会ではなかろうか。浮世絵の命は色にあることが良く分かった。

第五章「後期版画」

歌川豊国「風流てらこや吉書はじめけいこ」

書き初めの様子を生き生きと描いた作品。子どもが嫌がって暴れたりしている。また画面の上の部分のたくさんの札がかかっているが、その中に豊国という署名を入れている。これは極めて珍しい。(我妻)

歌川豊国「原桜之景色 五枚つゞき」

5枚続きで描かれた吉原の花見の光景。艶やかな花魁に侍がふと視線を送る様子など、群像的な表現の中にも人間のドラマが示されている。(我妻)

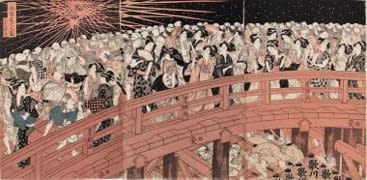

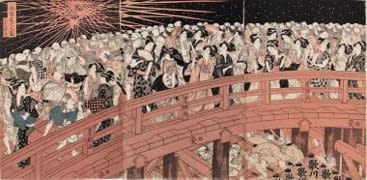

歌川豊国「両国花火之図」

今も昔も変わらない隅田川の花火の賑わいを描いている。花火が炸裂する様の描写はまさにアバンギャルド。ドーンという音まで伝わるかのような臨場感だった。

菊川英山「風流夕涼三美人」

菊川英山の傑作の一つ。室内の喧噪を離れ、しばし一息つく三名の美人を描いている。宴会の様子を影絵で表す点にも注目したい。(我妻)

葛飾北斎「俳諧秀逸 日に濡れて」

まだ春朗と号していた若き時代の北斎の一枚。今回初めて確認された。(我妻)

葛飾北斎「百物語」

「しうねん」、「笑ひはんにや」、「こはだ小平二」、「お岩さん」、「さらやしき」と、5枚連なって発見されるのは珍しい。(我妻)

このところベルギーロイヤルやボストン、またあの伝説的なミネアポリスと、状態の極めて良い浮世絵を楽しめる里帰り展が続いていますが、今回はどちらかというと状態よりも珍しさという観点から見るべき展覧会と言えるのかもしれません。表題の写楽はともかくも、歌麿の「風流六玉川」、そして今回の隠れた目玉でも摺物群など、見慣れないにもかかわらず一目で惹かれる品々には心を奪われました。

なお先日、改めて会場の混雑状況について問い合わせたところ、土日を中心にチケット購入に若干の列が出来るものの、これまでに入場制限等が行われたことは一度もないとのことでした。画面の小さな浮世絵とのことで、少し混雑するとやや見難くなるのは事実ですが、その際は土曜の夜間開館(19:30まで)を利用するのもまた良いかもしれません。

展示替えはありません。9月6日までの開催です。遅くなりましたがおすすめします。

「写楽 幻の肉筆画 - ギリシャに眠る日本美術」

7/4-9/6

江戸東京博物館で開催中の「写楽 幻の肉筆画 - ギリシャに眠る日本美術」へ行ってきました。

まずは展覧会の構成です。冒頭に狩野派の屏風絵を並べ、その後に浮世絵を通史的に概観しながら、途中で摺物(下の四章を参照。)を紹介する流れとなっていました。

第一章「日本絵画」:狩野克信他「探幽筆 野馬図屏風模本」等屏風絵、9点など。

第二章「初期版画」:奥村政信、鳥居派ら、初期の浮世絵群、約20点。

第三章「中期版画」:春信、春章、清長、歌麿らのオールスターを概観、また今回の目玉である写楽の扇面肉筆など。44点。

第四章「摺物・絵本」:一般向けに流通せず、仲間内だけで楽しんだ限定品の摺物を紹介する。14点。

第五章「後期版画」:豊国、北斎、国芳へ。約40点。

ところでタイトルだけをとると、さも新発見の写楽のみが目玉の一点豪華的な内容かと思ってしまいますが、実際には一部屏風を含む、計120点超の浮世絵がこれ見よがに揃う展覧会でした。写楽だけという心構えで出向くと、非常に良い意味で期待を裏切られること間違いありません。鑑賞もおおよそ2時間は見ておいた方が良いのではないでしょうか。大変に見応えがありました。(出品リスト)

なお今回は鑑賞に先立ち、弐代目・青い日記帳のTakさんのご配慮にて、同館学芸員の我妻直美氏のスライドレクチャーを聞くこと出来ました。その内容から、本展示の概要についてを簡単にまとめておきます。

【今回の展覧会について】(我妻氏レクチャー)

・コルフ・アジア美術館:ギリシャ、コルフ島にある、日本、及びアジア美術専門の美術館。イギリス統治時代の城をそのまま利用している。

・19世紀末から20世紀初めにかけて、ギリシャの外交官グレゴリオス・マノス(1850~1928?)がウィーンやパリで蒐集した東洋美術品を所蔵。

・マノスは後、外交官を辞めてまで日本美術に傾倒。晩年は作品を美術館に全て寄贈し、その一室で所蔵目録を整理するなどの仕事をした。墓地はどこにあるのかすらわからない。財を失ってまでも熱を上げてコレクションにのめりこんだ。

・近年になって、同館のコレクションが日・欧州の研究者に知られるようになる。昨年7月、美術史家小林忠氏を団長とする国際調査団が、同地へ赴き、収集品の調査、研究を行った。

・今回はその日本美術部門の調査結果を踏まえ、日本とギリシャの修好110周年を記念して開催することになった展覧会である。

それでは以下、レクチャーで取り上げられた作品を中心に、印象深かった作品を挙げていきます。なお我妻氏の指摘された点は、文末尾に氏をカッコで記しておきました。私の拙い感想よりも数十倍以上参考になります。是非ご覧下さい。

第一章「日本絵画」

狩野山楽「牧馬図屏風」

桃山時代、京都で活躍した狩野山楽の貴重な屏風。山楽の基準作として挙げられる妙法院の「繋馬図絵馬」と良く似ている。(我妻)

馬が駆けてるというよりもひしめき合っているとした方が適切な作品。白、黒、そしてまだら模様の馬が数十頭、妙に慌てた様子で描かれている。また一部、向かい合って決闘するかのような仕草を見せるなど、擬人化された表現も面白い。

狩野克信・狩野興信「狩野探幽筆 野馬図屏風模本」

江戸城、本丸を飾っていたと思われる狩野探幽の「野馬図」を、後になって克信と興信が描いた作品。克信のメモに「御本丸屏風」として江戸城におさめられていた記録が残っている。12枚ばらばらで保存されていたものを一枚でに繋げて展示した。(我妻)

繊細な描写が探幽の芸風を伝える大きな野馬図。全体の時間も山楽と比べてどことなくのんびりと流れている。

狩野養信他狩野派「郊けい佳勝図帖」

都より離れた郊外の美しい景色をおさめた画帳。高輪、向島の三囲神社、桜で有名な小金井の光景などが描かれている。(我妻)

色味が見事。海岸線越しに緩やかなカーブを描く高輪の鳥瞰的な景色が特に美しかった。

懐月堂派「立美人図」

堂々とした体つきの女性が描かれている。同派の作品には派手な色彩を用いたものが多いが、これは衣装の下半部が白い。書きかけの可能性もある。(我妻)

第二章「初期版画」

奥村政信「遊君 達磨一曲」

中国の仙人と遊女を絡めて描いた作品。達磨と遊女の着衣が交換されていることに注視したい。(我妻)

奥村利信「傘を持つ若衆」

花を飾った傘を持って踊る男性。色鮮やかな彩色が目にしみる。また傘の花には銀が用いられているのだろうか。近づくと光って見えた。

鳥居清忠「初代市川門之助」

美男の役者、市川門之介の姿絵。傘から衣の足先の部分にかけて真鍮の粉が入っている。見る角度によってはキラキラと輝き出すので要注意。(我妻)

キャプションに真鍮云々の記述がないので、殆どの方がその輝きを確認せずに通り過ぎていたのが残念。下から少し覗き込むような角度がベスト。見事に輝いていた。

佐川近信「初代市川門之助の花売り」

作品はもとより、絵師自体の名も今回初めて確認された。後ろの花の部分に上の清忠同様、真鍮の粉が入っている。(我妻)

こちらの真鍮の輝きは少し分かりにくい。

第三章「中期版画」

鈴木春信「母と子と猫」

上品な様子で描かれた母と娘。春信の作品にはこのような親子をモチーフとした作品が多い。(我妻)

鈴木春重(司馬江漢)「朝顔」

江漢は春信の元で浮世絵を学んでいた。その頃の作品。春信のコピーに近い。(我妻)

芝色、薄桃色、そして帯の黒などの配色も美しい、まさに春信風の一枚。一輪の朝顔をつまむ少女の表情は少年をしっかりと見つめていた。それにしてもこれが江漢だと誰が気がつくのだろう。春信と書かれていたら間違いなく信じた。

鈴木春重(司馬江漢)「碁」

朝顔より少し時を経過した描いたと思われる江漢の作品。得意の遠近法に江漢らしさを伺うことが出来る。春信を見据え、それを超えようとして奇妙な方向に走ったとも言えるような滑稽な描写が興味深かった。

喜多川歌麿「歌撰恋之部 深く忍恋」

歌麿の大首絵の代表作としても知られている。刷りの状態が最高に近い。背景の薄い桃色のきら刷りが際立っている。(我妻)

今回の一推し。煙管をひょいと持ち上げた動的な描写はもちろん、その人となりを意識させるような内的表現、さらには髪の透けた部分に見られる冴えた技巧など、一点の隙もない見事な作品だった。

喜多川歌麿「錦織歌麿形新模様 浴衣」

歌麿の作品として良く見かけるが、浴衣の花柄に残る薄い水色がここまで美しく発色された作品は初めてだった。

喜多川歌麿「風流六玉川」

六枚綴りのまま揃って出てきたのは初めてである。色も見事。濃い紫もはっきり残っている。(我妻)

「忍恋」と並んでもう一点挙げるとしたらこの作品。艶やかな着物に身を纏う女性たちが小川に沿って並んでいる。上下左右、一見すると単なる群像的に見える作品も、基軸に小川を置くことで、まるで一つの絵巻物を見るようなストーリーが浮かんで来るのが興味深い。

東洲斎写楽「四代目松本幸四郎の加古川本蔵と松本米三郎の小浪」

今回の目玉でもある写楽の扇面肉筆画。大首絵のイメージとは異なり繊細な線が印象的である。また画中の賛に「五代目」と記されているが、それはおそらく後世の書き込みで間違いではないだろうか。またマノス自身、素材の「竹紙」を雲母と間違えて記録していた。(我妻)

我妻氏の解説の通り、大首絵の写楽のイメージとは異なった繊細な表現が興味深い作品。線が金色に光り、衣装の緑も見事に発色している。造形の面白さよりも色遣いの妙味に強く惹かれた。なおライティングのセンスも良い。作品が浮き上がって見える。

第四章「摺物・絵本」

歌川国芳「汐干五番内 其三」

極めてデリケートな描写で潮干狩りの様子が表されている。波には銀も塗り込まれ、仲間内だけで流通した摺物ならではの魅力を味わうことが出来る。(我妻)

色の発色が絶品。この作品だけによらず、第四章の摺物だけでも見る価値のある展覧会ではなかろうか。浮世絵の命は色にあることが良く分かった。

第五章「後期版画」

歌川豊国「風流てらこや吉書はじめけいこ」

書き初めの様子を生き生きと描いた作品。子どもが嫌がって暴れたりしている。また画面の上の部分のたくさんの札がかかっているが、その中に豊国という署名を入れている。これは極めて珍しい。(我妻)

歌川豊国「原桜之景色 五枚つゞき」

5枚続きで描かれた吉原の花見の光景。艶やかな花魁に侍がふと視線を送る様子など、群像的な表現の中にも人間のドラマが示されている。(我妻)

歌川豊国「両国花火之図」

今も昔も変わらない隅田川の花火の賑わいを描いている。花火が炸裂する様の描写はまさにアバンギャルド。ドーンという音まで伝わるかのような臨場感だった。

菊川英山「風流夕涼三美人」

菊川英山の傑作の一つ。室内の喧噪を離れ、しばし一息つく三名の美人を描いている。宴会の様子を影絵で表す点にも注目したい。(我妻)

葛飾北斎「俳諧秀逸 日に濡れて」

まだ春朗と号していた若き時代の北斎の一枚。今回初めて確認された。(我妻)

葛飾北斎「百物語」

「しうねん」、「笑ひはんにや」、「こはだ小平二」、「お岩さん」、「さらやしき」と、5枚連なって発見されるのは珍しい。(我妻)

このところベルギーロイヤルやボストン、またあの伝説的なミネアポリスと、状態の極めて良い浮世絵を楽しめる里帰り展が続いていますが、今回はどちらかというと状態よりも珍しさという観点から見るべき展覧会と言えるのかもしれません。表題の写楽はともかくも、歌麿の「風流六玉川」、そして今回の隠れた目玉でも摺物群など、見慣れないにもかかわらず一目で惹かれる品々には心を奪われました。

なお先日、改めて会場の混雑状況について問い合わせたところ、土日を中心にチケット購入に若干の列が出来るものの、これまでに入場制限等が行われたことは一度もないとのことでした。画面の小さな浮世絵とのことで、少し混雑するとやや見難くなるのは事実ですが、その際は土曜の夜間開館(19:30まで)を利用するのもまた良いかもしれません。

展示替えはありません。9月6日までの開催です。遅くなりましたがおすすめします。

コメント ( 11 ) | Trackback ( 0 )

| « 「熊谷直人 pd... | ルーシー・リ... » |

特に狩野山楽「牧馬図屏風」等の日本絵画は

ここまで充実したものが見れると思っていなかったので

新鮮な気持ちで見ることが出来ました。

ちなみに8月11日に市川染五郎さんの

こども向けトークショーがあるので再び行ってきます。

楽しみです!

意外ですね。

あの、真鍮のキラキラは、みなさんから

お話を伺ってなかったら、見逃してしまうところでした。

こんばんは。早速のTBをありがとうございます。

>狩野山楽「牧馬図屏風」等の日本絵画

てっきり浮世絵だけかと思いきや、

冒頭の日本絵画も見所満載でしたね。

11日のイベント、ご感想を楽しみです!

@一村雨さん

こんばんは。

>空いている

写楽の名前がちょっと前に出過ぎたのかもしれませんね…。

内容はとても良い企画だと思うのですが…。

>キラキラ

キャプションに一言付け加えても良いかもしれません。

気がつかないと勿体ないですよね。

やはり見所満載な展示でしたね。

絵師もまだまだ知らない名前があるのでもっと勉強しなくてはいけないなあと思いました。

出来ればもう一回見たいところです。

>佐川近信「初代市川門之助の花売り」

こちらの真鍮の輝きは少し分かりにくい。<

あおひーさんと小生で一生懸命に探しましたが、真鍮の粉の輝きはこちらでは見えませんでした。

こんばんは。

>絵師もまだまだ知らない名前があるのでもっと勉強

今回初めて名前が出てきた絵師もいましたよね。

本当に歌川~だけでも覚えるのが大変です。その特徴を見分けるとなると至難の業でしょうね…。

>もう一回

比較的余裕があるとのことなので、もう一回楽しむのもありかもしれません。

@とらさん

こんばんは。

>真鍮の粉の輝きはこちらでは見えません

かなり分かりにくかったのですが、

傘の部分に真鍮の粉が使われているようでした。

断片的でしたがちらちらと光っていました。

お返事遅くなりました。。。

ってこのTB壮観ですね~

色んな作品が見れて良かったです。

ギリシャのおじさんに感謝。

こんばんは。先日はお世話になりました。

>TB

この展覧会はどこも評判上々ですね。

オールスターながらも新鮮味のある作品で楽しめました。

@RICARDOさん

こんばんは。初日に行かれましたか!

>キラキラ

キャプションに一言あっても良かったですよね。

角度を変えないと光らないので、

正面からだとかなり難しいかもしれません。

>ギリシャのおじさん

同感です!

詳細なレポートお疲れ様です。

展示の様が目に浮かぶようです。

こういった展示を観ると、江戸時代の楽しさがより身近に感じられますね。

>江戸時代の楽しさがより身近に感じられますね。

両国の花火などは今も昔も変わらない光景かもしれませんね。

遠いような江戸時代も、生活の感覚から言えば意外と近いのかなとも思いました。