日本で今も路面電車が走っている都市は全部で12。北から順に札幌・函館・富山・高岡・豊橋・岡山・広島・松山・高知・長崎・熊本・鹿児島。岐阜市でもつい最近まで走っていました。この他にも、郊外電車が併用軌道で市内にも乗り入れている福井市や、都電荒川線が走っている東京都などがありますが、実は大阪にもまだ路面電車が走っている所があるのです。

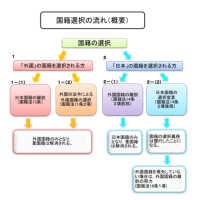

大阪市浪速区の新世界と堺市浜寺とを結び(阪堺線、恵美須町・浜寺駅前間14.1km)、途中の我孫子前・住吉公園から天王寺に至る支線(上町線、住吉公園・天王寺駅前間4.6km)を併せ持つ阪堺電気軌道がそれで、「阪堺電車」「チンチン電車、チン電」の愛称で、地元住民の足として親しまれてきました(路線図参照)。

この路面電車は、明治後期に、浜寺への海水浴客や住吉大社への参拝客の輸送を目的に敷かれました。その後は長らく南海電鉄の傘下に入って、今の通天閣の他に遊園地もあった新世界やターミナルの天王寺と、浜寺の行楽地・海水浴場を結んでいました。昔はこの他に平野線や大浜に向かう支線もあり、大いに賑わったものです。

路面電車と言っても大半は専用軌道を走るので、それで今まで廃止を免れ、大阪市電無き後も唯一の路面電車として前記の区間を走ってきたのですが、やがて海水浴場がコンビナート開発で埋立てられ、会社の説明によればモータリゼーションの影響もあって、1964年を境に利用客は減少の一途を辿っているとの事です。その流れは再び阪堺電軌道として南海から分かれた後も一向に止まらず、特に阪堺線我孫子道以南の堺市内区間での落ち込みが著しく(最盛期の7分の1にまで減少)、とうとう今や当該区間の部分廃止の話が持ち上がってきています。現在は堺市が現在進めている東西LRT(低床型の次世代路面電車)建設構想との関連で廃止は凍結されていますが、予断を許さない状況が続いています。

この電車は私も昔利用した事があり、今もたまに見かける事があるのですが、確かに夜などは、昔の賑わっていた頃からすると信じられないくらい、車内はガラガラなのです。部分廃止の話も聞いていて前から気にはなっていたので、私もこの前の仕事休みの日に久しぶりに乗ってみる事にしました。

1枚600円の一日フリー乗車券を買って、まず浜寺公園から恵美須町行きに乗りました。平日の朝10時半頃とあって、始発から乗り合わせた乗客は6名ほどですが、途中駅から乗客の乗り降りが小刻みに続き、御陵前からの準併用区間(大道筋という4車線道路の真ん中を走るが、センターラインで区切られ自動車は進入できない)に入る頃には10~20人ぐらいの人数になっていました。それも交通弱者と呼ばれる子どもやお年寄りだけでなく、若者や主婦も結構利用しています。この区間では、フリー乗車券を利用してこの後も何度か後続の電車に乗ってみましたが、みんな同様で、それなりに交通需要がある事が分かりました。

この間途中下車して、アスティ山之口(山之口商店街)にある堺市LRT交流研究センターに立ち寄り、そこの職員の方からも話を伺いました。そして、昼は銀シャリで有名なゲコ亭でランチを食べ、我孫子道で鉄道カフェに立寄った後、上町線で天王寺に出ました。

上町線は支線であるにも関わらず、本線の阪堺線よりも運転本数は多く(平日データイムのダイヤで比較しても、阪堺線の12分間隔に対してこちらは6分間隔と、倍以上の開きがある)、おまけに利用客数も20人以上で、終点の天王寺付近では座席が全部埋まって立ち客も出る程でした。今やこちらの方がドル箱路線である事が分かります。

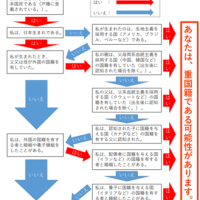

そして天王寺で休日を堪能した後、夜に再び我孫子道・浜寺間の廃止検討区間に乗車してみました。その前に電車の運転系統について簡単に説明しておきますと、阪堺・上町両線とも、本社・車庫のある大阪市内南端の我孫子道で運転系統が完全に分かれます。まず、上町線ダイヤの半数が、天王寺から住吉公園ではなく我孫子道まで乗り入れています。そして阪堺線でも、ラッシュやデータイムこそ恵美須町から浜寺までの全線通し運行が主体ですが、流石にこの時間帯に成ると我孫子道止めが多くなり、浜寺までいく乗客はこの駅で乗換えを余儀なくされる事に成ります。

その乗り継ぎですが、19時までこそ10分間隔のダイヤが組まれているのですが、20時以降は極端に減るのです。20時台は9分、21分、39分、55分の4本。21時台になると8分、28分、48分の3本で、22時台になると6分の次は24分で、これが一日の最終電車となるのです。大都市の鉄道にも関わらず22時台で終電というのにも少しびっくりしましたが、この寒空で待合室も無い停留所で20分以上も待たされるというのも、何だかなあ。地方の人からすれば「何を贅沢な」と思われるでしょうがそれでも、次々やってくる電車が全て当駅止まりで、あふれ出た乗客が大勢駅で佇んでいるのを見ると、もう少しダイヤに検討の余地がないものかという気持ちになります。並行する南海本線では、またこの時間帯では普通電車でも10分間隔で、24時過ぎまで電車が動いているのですから。

乗ってみた感想ですが、阪堺電軌やLRT交流研究センターのパンフには「モータリゼーションの進展で乗客が減った」としか書かれていませんでしたが、もっと根が深いものがあるように思われます。それだけでは、利用客の落ち込みが何故とりわけ堺市内区間に集中して現われているのかが、説明が付きません。

上町線が健闘しているのは、天王寺というターミナルに乗り入れているのと、阪堺線と違って競合する並行路線が無いのが大きいのです。南海本線も高野線も乗り入れ先ターミナルは難波なので、上町線以外で天王寺に出るには新今宮でJR環状線に乗り換えなければならないからです。後は、上町線の沿線に高校や私立の小中学校が多い事も、その理由の一つに挙げられるかも。

翻って阪堺線では、特に堺市内では通学利用は府立泉陽高校の生徒に限られ、それも最近は南海本線に流れる傾向にあります。競合路線の南海本線との距離は1キロ内外なので(住吉大社以北ではほぼ並行)、別に阪堺線を利用しなくても良いからです。

難波に出る人はみんな南海本線の方を利用します。その方が運転本数も多いし難波にも直接出れるから。阪堺線を利用するのは堺市内・大阪市内の区間利用に限られます。その人たちの交通需要は今でもそこそこありますが、需要規模からすると、路面電車とバスのどちらで担うかが分かれる微妙な所に来ているのではないでしょうか。

その区間利用客、なかんずく定期券利用客が減っているのは、地域経済の衰退が大きいと思います。堺LRTセンター訪問の際に立寄ったアスティ山之口なんて、平日のお昼時にも関わらずシャッターが下りている店も多く、閑散としていましたから。

阪堺線起死回生の救世主と看做されている東西LRT路線建設構想(堺臨海部―南海本線堺駅―南海高野線堺東駅―JR阪和線堺市駅を結び、阪堺線とは大小路で連結)ですが、確かに重要なカンフル注射にはなると思います。堺市の公共交通網は南北方向偏重で、そのあおりで堺駅・堺東駅間のシャトルバスはいつも超満員ですから。ただ、これだけで即蘇るというのはどうか。地域経済そのものが冷え込んでいる中では、人の流れは堺駅・堺東駅間の間に限られ、阪堺線の方にはそんなに流れないのではないでしょうか。

阪堺線の乗客減少は、新世界や浜寺海水浴場が賑わっていた昔とは人の流れが変ってしまった事に根本的な原因があるのです。恵美須町から路線を延長して難波か日本橋にでも乗り入れない限り、大幅な乗客増は見込めません。社内での営業努力だけではどうにもならない部分があるのです。

また、大阪市・堺市の交通政策の中に、公共交通振興策がきちんと確立されて来なかった問題もあると思います。

一例を挙げれば、1980年の平野線廃止がそうです。平野線廃止は、路面電車では沿線人口の増加に対応できないという事で、地下鉄谷町線の延伸と引き換えに為されたものです。しかし本気で公共交通の振興を図るつもりであれば、もっと別の対応もあったのではないでしょうか。平野以北の地下鉄延伸経路を国道25号線沿いにして杭全(くまた)方面から天王寺に繋げる形にすれば、平野線も廃止を免れ、地下鉄と一体となって環境保全や平野の街づくりにも貢献出来た筈です。沿線の人口増というのはあくまで表向きの理由であって、本当は阪神高速道路松原線建設の用地買収の手間を省きたかっただけではないのか。

また、堺泉北臨海コンビナート造成に伴う大浜海水浴場・水族館閉鎖を機に、大浜支線が廃止されましたが、これをそのまま残していたら、南海堺駅に至るLRT区間にそのまま転用出来た筈です。そういう事もせずに、今まで散々クルマ優先で来て、利益が上がらないからと南海電鉄からの分社までしておきながら、今になって俄かに環境保全だLRTだというだけでは、今までの二の舞を踏むだけです。LRT開通は私も基本的には賛成ですが、それだけではなく、開通するまでの間は堺駅・堺東駅間の南海シャトルバスを阪堺電軌に移管するぐらいの事は、行政側がリーダーシップを取って然るべきでしょう。今までの無為無策のツケを払う意味でも。

それと、阪堺電軌自身の営業努力もまだまだ不足しています。

これも一例を挙げれば、寺地町や神明町の電停の時刻表が何故バス停のそれと同じ大きさなのか。私、時刻表がどこにあるか探すのに苦労しました。上町線の様に引っ切り無しに電車が来るのなら未だしも、運転間隔が10分以上開くと時刻表の情報開示は絶対に必要です。そもそも時刻表の掲示なんて、鉄道会社にとってはサービス以前の問題でしょう。

また、我孫子道の駅のトイレが何処にあるのかも、駅員に聞くまで分かりませんでした。表示も何も無くトイレの照明も消されていたので。こういう基本的なサービスが出来ていない。

沿線案内一つとっても、今の利用客の感覚と全然合っていません。戦前の名所案内じゃあるまいし、未だに神社仏閣や初詣・厄除け祈願の内容が主体では、誰もそんな物は見向きもしません。それよりも今は「帝塚山スイーツ・カフェ巡り」とか「堺レトロ町並みウォーク」でしょう。銚子電鉄の「濡れ煎餅」に倣って大寺さんの「くるみ餅」を売り出しても良いし。パーク・アンド・ライドの一環として駅前の無料駐輪スペースをもっと拡充するとか。

そういう総合的な観点を抜きにして、単にLRTや行政に「おんぶに抱っこ」ではダメなのです。よく路面電車再生の成功例として引合いに出される事が多い岡山電軌・広島電鉄・長崎電軌などの場合も、決してLRT導入だけで達成された訳ではありません。郊外鉄道線との相互乗り入れ・定時ダイヤ・頻発運転・ワンコイン単一料金制・新型車投入・軌道敷内車両進入禁止の徹底・行政の支援姿勢などの、それまでの長い間の蓄積があって、初めて成し遂げられたものなのです。大阪市・堺市や親会社の南海電鉄からの支援の必要性と同時に、阪堺電軌の方でも、より一層の奮起が求められていると思います。

以上でとりあえず終わりますが、阪堺線の再生策については、今後も引き続き考えていきたいと思っています。

(参考資料)

・天王寺―堺間を繋ぐ大阪唯一の路面電車(阪堺電気軌道HP)

http://www.hankai.co.jp/

・阪堺線(堺市内)の年間乗降客数の推移(堺市役所HP)

とりわけ定期券利用客の落ち込みが激しい事が分かります。

http://www.city.sakai.osaka.jp/city/info/_tetuki/sien.html

・堺のチンチン電車を愛する会

http://www.sakai-toshiseibi.or.jp/aisurukai/index.html

・さかいLRT研究交流センター

http://homepage2.nifty.com/sakai-lrt-sandai/

・日本路面電車同好会

各地の取組み・ニュースの紹介も。

http://homepage1.nifty.com/tram/

大阪市浪速区の新世界と堺市浜寺とを結び(阪堺線、恵美須町・浜寺駅前間14.1km)、途中の我孫子前・住吉公園から天王寺に至る支線(上町線、住吉公園・天王寺駅前間4.6km)を併せ持つ阪堺電気軌道がそれで、「阪堺電車」「チンチン電車、チン電」の愛称で、地元住民の足として親しまれてきました(路線図参照)。

この路面電車は、明治後期に、浜寺への海水浴客や住吉大社への参拝客の輸送を目的に敷かれました。その後は長らく南海電鉄の傘下に入って、今の通天閣の他に遊園地もあった新世界やターミナルの天王寺と、浜寺の行楽地・海水浴場を結んでいました。昔はこの他に平野線や大浜に向かう支線もあり、大いに賑わったものです。

路面電車と言っても大半は専用軌道を走るので、それで今まで廃止を免れ、大阪市電無き後も唯一の路面電車として前記の区間を走ってきたのですが、やがて海水浴場がコンビナート開発で埋立てられ、会社の説明によればモータリゼーションの影響もあって、1964年を境に利用客は減少の一途を辿っているとの事です。その流れは再び阪堺電軌道として南海から分かれた後も一向に止まらず、特に阪堺線我孫子道以南の堺市内区間での落ち込みが著しく(最盛期の7分の1にまで減少)、とうとう今や当該区間の部分廃止の話が持ち上がってきています。現在は堺市が現在進めている東西LRT(低床型の次世代路面電車)建設構想との関連で廃止は凍結されていますが、予断を許さない状況が続いています。

この電車は私も昔利用した事があり、今もたまに見かける事があるのですが、確かに夜などは、昔の賑わっていた頃からすると信じられないくらい、車内はガラガラなのです。部分廃止の話も聞いていて前から気にはなっていたので、私もこの前の仕事休みの日に久しぶりに乗ってみる事にしました。

1枚600円の一日フリー乗車券を買って、まず浜寺公園から恵美須町行きに乗りました。平日の朝10時半頃とあって、始発から乗り合わせた乗客は6名ほどですが、途中駅から乗客の乗り降りが小刻みに続き、御陵前からの準併用区間(大道筋という4車線道路の真ん中を走るが、センターラインで区切られ自動車は進入できない)に入る頃には10~20人ぐらいの人数になっていました。それも交通弱者と呼ばれる子どもやお年寄りだけでなく、若者や主婦も結構利用しています。この区間では、フリー乗車券を利用してこの後も何度か後続の電車に乗ってみましたが、みんな同様で、それなりに交通需要がある事が分かりました。

この間途中下車して、アスティ山之口(山之口商店街)にある堺市LRT交流研究センターに立ち寄り、そこの職員の方からも話を伺いました。そして、昼は銀シャリで有名なゲコ亭でランチを食べ、我孫子道で鉄道カフェに立寄った後、上町線で天王寺に出ました。

上町線は支線であるにも関わらず、本線の阪堺線よりも運転本数は多く(平日データイムのダイヤで比較しても、阪堺線の12分間隔に対してこちらは6分間隔と、倍以上の開きがある)、おまけに利用客数も20人以上で、終点の天王寺付近では座席が全部埋まって立ち客も出る程でした。今やこちらの方がドル箱路線である事が分かります。

そして天王寺で休日を堪能した後、夜に再び我孫子道・浜寺間の廃止検討区間に乗車してみました。その前に電車の運転系統について簡単に説明しておきますと、阪堺・上町両線とも、本社・車庫のある大阪市内南端の我孫子道で運転系統が完全に分かれます。まず、上町線ダイヤの半数が、天王寺から住吉公園ではなく我孫子道まで乗り入れています。そして阪堺線でも、ラッシュやデータイムこそ恵美須町から浜寺までの全線通し運行が主体ですが、流石にこの時間帯に成ると我孫子道止めが多くなり、浜寺までいく乗客はこの駅で乗換えを余儀なくされる事に成ります。

その乗り継ぎですが、19時までこそ10分間隔のダイヤが組まれているのですが、20時以降は極端に減るのです。20時台は9分、21分、39分、55分の4本。21時台になると8分、28分、48分の3本で、22時台になると6分の次は24分で、これが一日の最終電車となるのです。大都市の鉄道にも関わらず22時台で終電というのにも少しびっくりしましたが、この寒空で待合室も無い停留所で20分以上も待たされるというのも、何だかなあ。地方の人からすれば「何を贅沢な」と思われるでしょうがそれでも、次々やってくる電車が全て当駅止まりで、あふれ出た乗客が大勢駅で佇んでいるのを見ると、もう少しダイヤに検討の余地がないものかという気持ちになります。並行する南海本線では、またこの時間帯では普通電車でも10分間隔で、24時過ぎまで電車が動いているのですから。

乗ってみた感想ですが、阪堺電軌やLRT交流研究センターのパンフには「モータリゼーションの進展で乗客が減った」としか書かれていませんでしたが、もっと根が深いものがあるように思われます。それだけでは、利用客の落ち込みが何故とりわけ堺市内区間に集中して現われているのかが、説明が付きません。

上町線が健闘しているのは、天王寺というターミナルに乗り入れているのと、阪堺線と違って競合する並行路線が無いのが大きいのです。南海本線も高野線も乗り入れ先ターミナルは難波なので、上町線以外で天王寺に出るには新今宮でJR環状線に乗り換えなければならないからです。後は、上町線の沿線に高校や私立の小中学校が多い事も、その理由の一つに挙げられるかも。

翻って阪堺線では、特に堺市内では通学利用は府立泉陽高校の生徒に限られ、それも最近は南海本線に流れる傾向にあります。競合路線の南海本線との距離は1キロ内外なので(住吉大社以北ではほぼ並行)、別に阪堺線を利用しなくても良いからです。

難波に出る人はみんな南海本線の方を利用します。その方が運転本数も多いし難波にも直接出れるから。阪堺線を利用するのは堺市内・大阪市内の区間利用に限られます。その人たちの交通需要は今でもそこそこありますが、需要規模からすると、路面電車とバスのどちらで担うかが分かれる微妙な所に来ているのではないでしょうか。

その区間利用客、なかんずく定期券利用客が減っているのは、地域経済の衰退が大きいと思います。堺LRTセンター訪問の際に立寄ったアスティ山之口なんて、平日のお昼時にも関わらずシャッターが下りている店も多く、閑散としていましたから。

阪堺線起死回生の救世主と看做されている東西LRT路線建設構想(堺臨海部―南海本線堺駅―南海高野線堺東駅―JR阪和線堺市駅を結び、阪堺線とは大小路で連結)ですが、確かに重要なカンフル注射にはなると思います。堺市の公共交通網は南北方向偏重で、そのあおりで堺駅・堺東駅間のシャトルバスはいつも超満員ですから。ただ、これだけで即蘇るというのはどうか。地域経済そのものが冷え込んでいる中では、人の流れは堺駅・堺東駅間の間に限られ、阪堺線の方にはそんなに流れないのではないでしょうか。

阪堺線の乗客減少は、新世界や浜寺海水浴場が賑わっていた昔とは人の流れが変ってしまった事に根本的な原因があるのです。恵美須町から路線を延長して難波か日本橋にでも乗り入れない限り、大幅な乗客増は見込めません。社内での営業努力だけではどうにもならない部分があるのです。

また、大阪市・堺市の交通政策の中に、公共交通振興策がきちんと確立されて来なかった問題もあると思います。

一例を挙げれば、1980年の平野線廃止がそうです。平野線廃止は、路面電車では沿線人口の増加に対応できないという事で、地下鉄谷町線の延伸と引き換えに為されたものです。しかし本気で公共交通の振興を図るつもりであれば、もっと別の対応もあったのではないでしょうか。平野以北の地下鉄延伸経路を国道25号線沿いにして杭全(くまた)方面から天王寺に繋げる形にすれば、平野線も廃止を免れ、地下鉄と一体となって環境保全や平野の街づくりにも貢献出来た筈です。沿線の人口増というのはあくまで表向きの理由であって、本当は阪神高速道路松原線建設の用地買収の手間を省きたかっただけではないのか。

また、堺泉北臨海コンビナート造成に伴う大浜海水浴場・水族館閉鎖を機に、大浜支線が廃止されましたが、これをそのまま残していたら、南海堺駅に至るLRT区間にそのまま転用出来た筈です。そういう事もせずに、今まで散々クルマ優先で来て、利益が上がらないからと南海電鉄からの分社までしておきながら、今になって俄かに環境保全だLRTだというだけでは、今までの二の舞を踏むだけです。LRT開通は私も基本的には賛成ですが、それだけではなく、開通するまでの間は堺駅・堺東駅間の南海シャトルバスを阪堺電軌に移管するぐらいの事は、行政側がリーダーシップを取って然るべきでしょう。今までの無為無策のツケを払う意味でも。

それと、阪堺電軌自身の営業努力もまだまだ不足しています。

これも一例を挙げれば、寺地町や神明町の電停の時刻表が何故バス停のそれと同じ大きさなのか。私、時刻表がどこにあるか探すのに苦労しました。上町線の様に引っ切り無しに電車が来るのなら未だしも、運転間隔が10分以上開くと時刻表の情報開示は絶対に必要です。そもそも時刻表の掲示なんて、鉄道会社にとってはサービス以前の問題でしょう。

また、我孫子道の駅のトイレが何処にあるのかも、駅員に聞くまで分かりませんでした。表示も何も無くトイレの照明も消されていたので。こういう基本的なサービスが出来ていない。

沿線案内一つとっても、今の利用客の感覚と全然合っていません。戦前の名所案内じゃあるまいし、未だに神社仏閣や初詣・厄除け祈願の内容が主体では、誰もそんな物は見向きもしません。それよりも今は「帝塚山スイーツ・カフェ巡り」とか「堺レトロ町並みウォーク」でしょう。銚子電鉄の「濡れ煎餅」に倣って大寺さんの「くるみ餅」を売り出しても良いし。パーク・アンド・ライドの一環として駅前の無料駐輪スペースをもっと拡充するとか。

そういう総合的な観点を抜きにして、単にLRTや行政に「おんぶに抱っこ」ではダメなのです。よく路面電車再生の成功例として引合いに出される事が多い岡山電軌・広島電鉄・長崎電軌などの場合も、決してLRT導入だけで達成された訳ではありません。郊外鉄道線との相互乗り入れ・定時ダイヤ・頻発運転・ワンコイン単一料金制・新型車投入・軌道敷内車両進入禁止の徹底・行政の支援姿勢などの、それまでの長い間の蓄積があって、初めて成し遂げられたものなのです。大阪市・堺市や親会社の南海電鉄からの支援の必要性と同時に、阪堺電軌の方でも、より一層の奮起が求められていると思います。

以上でとりあえず終わりますが、阪堺線の再生策については、今後も引き続き考えていきたいと思っています。

(参考資料)

・天王寺―堺間を繋ぐ大阪唯一の路面電車(阪堺電気軌道HP)

http://www.hankai.co.jp/

・阪堺線(堺市内)の年間乗降客数の推移(堺市役所HP)

とりわけ定期券利用客の落ち込みが激しい事が分かります。

http://www.city.sakai.osaka.jp/city/info/_tetuki/sien.html

・堺のチンチン電車を愛する会

http://www.sakai-toshiseibi.or.jp/aisurukai/index.html

・さかいLRT研究交流センター

http://homepage2.nifty.com/sakai-lrt-sandai/

・日本路面電車同好会

各地の取組み・ニュースの紹介も。

http://homepage1.nifty.com/tram/