当社拝殿から伸びる石段の奥に本殿があります。

この本殿を囲む垣の手前に6基、御垣内に1基、

当社境内の中でも比較的に古い燈籠があります。

当社のご由緒は南北朝時代に何度も戦災に遭ったため、

荒廃し衰微したという不幸な歴史があります。

その時代に書物はすべて焼失してしまったため

特に中世は当社にとって「空白」の時代とされてきました。

江戸時代から史料などには…、

延宝もしくは元和年間に林宗甫によって著された

『和州旧跡幽考』に、このように書かれています。

『八咫烏社。菟田の町より一里■、俗に鷹塚村といふ。

一むかしにもやなりけん。社くづれ果て礎のこれり』

また『宇陀郡史料』等には、

『文化13年(1816)、下鴨社(賀茂御祖神社)から

神官が京より参向の際、当社に参って荒廃した社を嘆き、

近郷有志に働きかけて、神社の催行を促した』

…という旨の内容が書かれています。

では、当社は南北朝の争乱で焼失し、

下鴨社から神職が参向するまで、

そのまんまずーっと放置されていたのでしょうか?

それは違います。

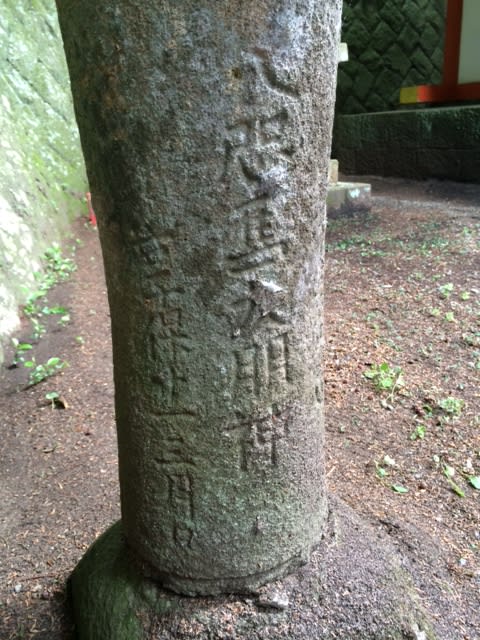

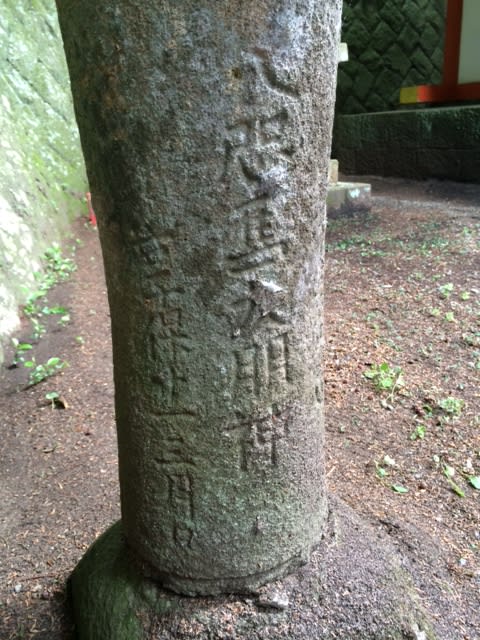

何故か。写真をご覧ください。

享保の時代の燈籠。

「八咫烏大明神」の文字も確認できます。

この他、宝暦時代の燈籠や

今や苔むして難読な元禄時代の燈籠も。

ちなみに

当社における江戸時代のタイムテーブルをあらわすと…

-----------------------------------

元和(1615-1624)=江戸時代の始まり

…

延宝(1673-1681)『和州旧跡幽考』に著される?

天和(1681-1684)『和州旧跡幽考』に著される?

…

元禄(1688-1704)=燈籠あり

…

享保(1716-1736)=燈籠あり

…

宝暦(1751-1764)=燈籠あり

…

文化(1804-1818)=下鴨社より神官が参向する

文政(1818-1831)=河合家が下鴨社より社守として出向される

…

慶応(1865-1868)=江戸時代の終わり

-----------------------------------

下鴨社から神官がやってくるまでの

時代の折々にも燈籠が奉納されていました。

たしかに戦災によって大きなダメージをうけ

江戸時代の当社は『風前の灯』だったかもしれません。

でも、地域の人々によってお祭りは受け継がれていた。

神さまを崇敬する想いは受け継がれていました。

そのように捉えても良いのではないでしょうか。

(少なくとも僕はそう信じています)

この本殿を囲む垣の手前に6基、御垣内に1基、

当社境内の中でも比較的に古い燈籠があります。

当社のご由緒は南北朝時代に何度も戦災に遭ったため、

荒廃し衰微したという不幸な歴史があります。

その時代に書物はすべて焼失してしまったため

特に中世は当社にとって「空白」の時代とされてきました。

江戸時代から史料などには…、

延宝もしくは元和年間に林宗甫によって著された

『和州旧跡幽考』に、このように書かれています。

『八咫烏社。菟田の町より一里■、俗に鷹塚村といふ。

一むかしにもやなりけん。社くづれ果て礎のこれり』

また『宇陀郡史料』等には、

『文化13年(1816)、下鴨社(賀茂御祖神社)から

神官が京より参向の際、当社に参って荒廃した社を嘆き、

近郷有志に働きかけて、神社の催行を促した』

…という旨の内容が書かれています。

では、当社は南北朝の争乱で焼失し、

下鴨社から神職が参向するまで、

そのまんまずーっと放置されていたのでしょうか?

それは違います。

何故か。写真をご覧ください。

享保の時代の燈籠。

「八咫烏大明神」の文字も確認できます。

この他、宝暦時代の燈籠や

今や苔むして難読な元禄時代の燈籠も。

ちなみに

当社における江戸時代のタイムテーブルをあらわすと…

-----------------------------------

元和(1615-1624)=江戸時代の始まり

…

延宝(1673-1681)『和州旧跡幽考』に著される?

天和(1681-1684)『和州旧跡幽考』に著される?

…

元禄(1688-1704)=燈籠あり

…

享保(1716-1736)=燈籠あり

…

宝暦(1751-1764)=燈籠あり

…

文化(1804-1818)=下鴨社より神官が参向する

文政(1818-1831)=河合家が下鴨社より社守として出向される

…

慶応(1865-1868)=江戸時代の終わり

-----------------------------------

下鴨社から神官がやってくるまでの

時代の折々にも燈籠が奉納されていました。

たしかに戦災によって大きなダメージをうけ

江戸時代の当社は『風前の灯』だったかもしれません。

でも、地域の人々によってお祭りは受け継がれていた。

神さまを崇敬する想いは受け継がれていました。

そのように捉えても良いのではないでしょうか。

(少なくとも僕はそう信じています)