拝殿奥の石段をのぼって

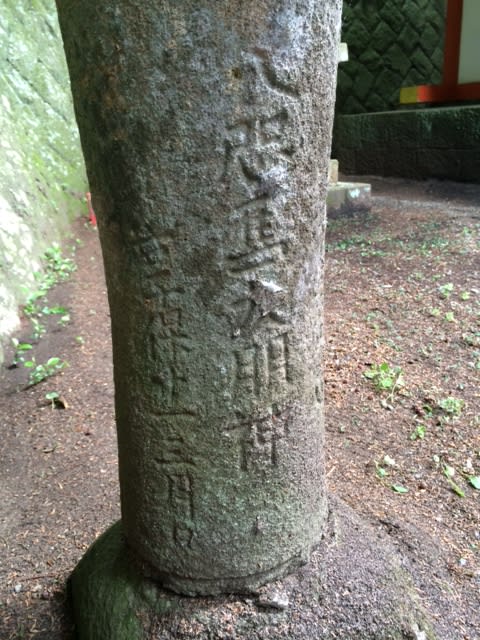

本殿前の垣の前の6基の燈籠。

そのむかって左の内側から

最初の燈籠側面に

『河合喜内』と彫られています。

これが有史以来、

確かに存在が史料で確認されている

当社の神職のはじめです。

(それ以前の歴史で確認できる文献は

続日本紀の記述くらいのようです)

伝承においては、

八咫烏の子孫と称される

・葛野才一郎

・高塚刑部

・山岡藤九郎

という方々が祭祀にあづかった

とされていますが、

詳細があらわされた文献が存在せず、

あまり信憑性に欠けるとされています。

大きな由緒あるお宮で

代々神職を受け継いでおられる方々は、

とても深く長い由緒があって、

本当ににびっくりさせられます。

(50代とか70代とか、ざらなんです)

当社はといえば、

南北朝時代の戦禍によって

古い伝承ごと焼失した不幸な歴史があります。

ですから、確認できる範囲ですと、

江戸中期の河合喜内からはじまり、

河合家から前田家、

前田家から栗野家へと変遷しつつ継承され、

僕で11代目です。

でも、まあ。

誰でもきっと

その時代その時代を担って

生きているんでしょうけどね。

できることなら

「いいカタチ」で

次の世代にバトンを渡したいものですね。

本殿前の垣の前の6基の燈籠。

そのむかって左の内側から

最初の燈籠側面に

『河合喜内』と彫られています。

これが有史以来、

確かに存在が史料で確認されている

当社の神職のはじめです。

(それ以前の歴史で確認できる文献は

続日本紀の記述くらいのようです)

伝承においては、

八咫烏の子孫と称される

・葛野才一郎

・高塚刑部

・山岡藤九郎

という方々が祭祀にあづかった

とされていますが、

詳細があらわされた文献が存在せず、

あまり信憑性に欠けるとされています。

大きな由緒あるお宮で

代々神職を受け継いでおられる方々は、

とても深く長い由緒があって、

本当ににびっくりさせられます。

(50代とか70代とか、ざらなんです)

当社はといえば、

南北朝時代の戦禍によって

古い伝承ごと焼失した不幸な歴史があります。

ですから、確認できる範囲ですと、

江戸中期の河合喜内からはじまり、

河合家から前田家、

前田家から栗野家へと変遷しつつ継承され、

僕で11代目です。

でも、まあ。

誰でもきっと

その時代その時代を担って

生きているんでしょうけどね。

できることなら

「いいカタチ」で

次の世代にバトンを渡したいものですね。