➡ 再投稿(神社・仏閣めぐりグログ集約)

----------------------------------------------------------

湯島天神 梅まつり ぶらり散歩2016-2-22

----------------------------------------------------------

「湯島天神 梅まつり」に行ってきました。大勢の見学者、参拝者が訪れていました。いろいろなイベントも開催され賑わっていました。見頃は、もう少し先でしょうか!!!

「梅まつり」開催期間: 2016年2月8日(月)~3月8日(火)

本数:約300本(8割が白梅) 樹齢:約70年~80年の木が中心 例年の見頃時期 2月中旬~3月上旬 だそうです。

梅の花の蜜を吸いに、メジロも訪れていた。

2

3

集合写真にしました。

2

境内には露店が並び、大勢の観梅客で賑わっている。確かに境内を歩いていると目にするのはほとんどが白梅である。

梅の花びらを拡大しました。

境内の展示場に様々な丹精込められた「梅の盆栽」が展示されていた。

2

境内の池の周りに一束の水仙が梅まつりを応援していた。

湯島天神の「梅まつり」での猿回しはどうやら毎年恒例のもの。猿の曲芸が行われていた。(特に今年は申年)赤いはっぴを着こんだ日本猿のとぼけた表情や仕草も可愛らしい。ジャンプや逆立ちなどの“芸”を披露するたびに取巻く観客から拍手が起こる。観客の歓声を浴びる猿が少し得意気な表情をしているように見える。見ているとなかなか楽しい。

右:なぜ万歳でしょうか!!!

何の木の実を食べているのでしょうか!!!

猫も梅まつりを応援していた。

おまけ、

天台宗 柳井堂 心城院(通称:湯島聖天)

かつて湯島天神の表門だった男坂下に、「江戸三十三観音 第七番札所 心城院」がある。湯島聖天(ゆしましょうでん、心城院)。享保のころ、寺門維持のため幕府から「富くじ」が発行され、谷中感応寺(天王寺)、目黒瀧泉寺(目黒不動)、喜見院(湯島天神)が「江戸の三富」と言われ、大いに賑わいました。

札所本尊:「十一面観世音菩薩」

湯島界隈の街並み(良い風情だ)、昔ながらの木造長屋も残っている。

周辺は、ビルの建ち並ぶ都心の立地だが、江戸時代の賑わいの名残を感じながらの散策も楽しい。(古い町並みが残っている。)

以上

➡ 再投稿

-----------------------------------------------------------

湯島天満宮(湯島天神) ぶらり散歩2016-2-22

-----------------------------------------------------------

本郷で用事を済ませ、「湯島天満宮(湯島天神)」の「梅まつり」を見学してきた。境内は、学問の神様として有名な菅原道真を祀っていることから、受験シーズンとなると合格祈願に訪れる受験生で賑わう。合格祈願、合格報告などに、多くの参拝者が訪れていました。合格祈願の絵馬飾りも数か所あり、かつ境内案内放送もスピーカを通して流れていました。同時にこの時期は、「梅まつり」開催中で、国内外の見学者も大勢訪れていました。江戸時代より「梅の名所」として多くの庶民に親しまれている。

本殿側の裏庭に代表的な「枝垂れ梅の木」

境内への入口は、4か所あります。(表銅鳥居、春日通り側(唐門)、夫婦坂(戸隠神社石段)、男坂裏鳥居)

春日通り側の大きな鳥居(神明鳥居)と「天満宮」の石柱

表参道にある銅鳥居(表鳥居(明神鳥居))に掲げられている「天満宮」の扁額(梅の花がちりばめられている)

「摂社 戸隠神社」の入口の様子(上りやすい階段で45段)

左:上り石階段と、 右:下り石階段

「男坂」の上り石階段と、 鳥居(神明鳥居)

男坂、女坂の上りきった所から

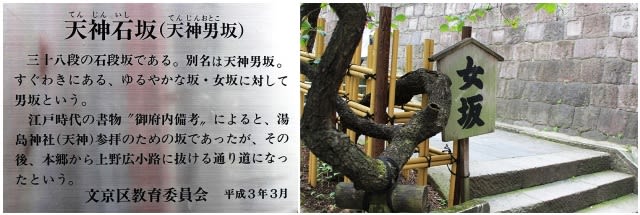

左:男坂(急な階段で38段)と、 右:女坂(ゆるやかな階段で33段)

手水舎

社殿正面

社殿正面と参道両側の出店の様子(露店商が平日にもかかわらず沢山出店していました。):梅まつりで

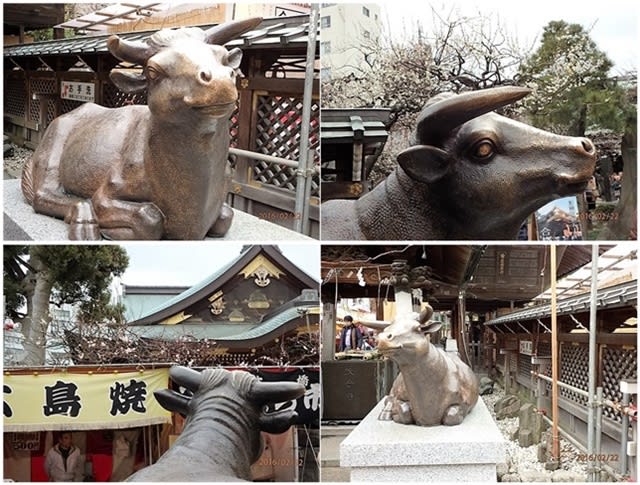

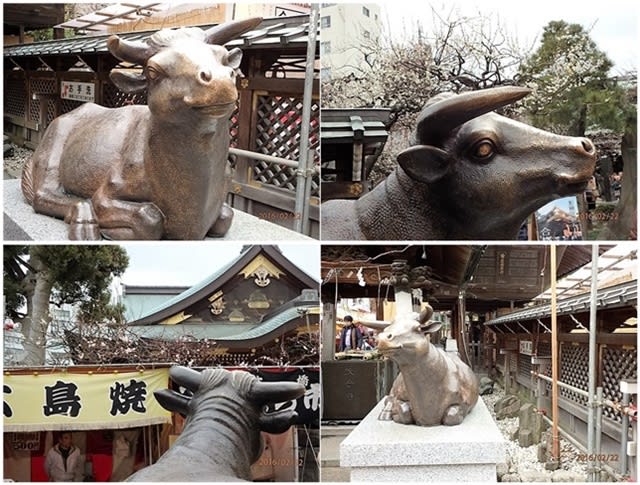

牛像(撫で牛)のご利益、牛も梅と拝殿を眺めていました。お鼻がピカピカでした。

社殿(拝殿、本殿を幣殿で結ばれている)の周りの梅

狛犬 魔除けの意味のための像。

参集殿(社務所)の屋根に「うそ鳥」が…鉄・銅製!!木製!!を背景に梅

庭園の梅の開花状況(見頃は過ぎたでしょうか!!!、例年より開花は早い!!!)2月下旬頃から3月上旬が見頃とか。

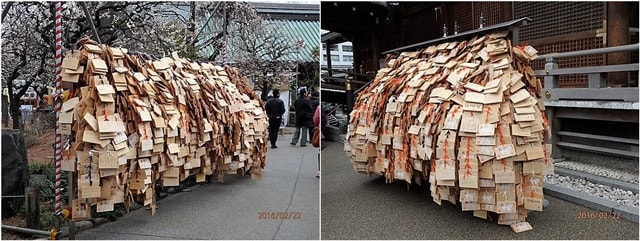

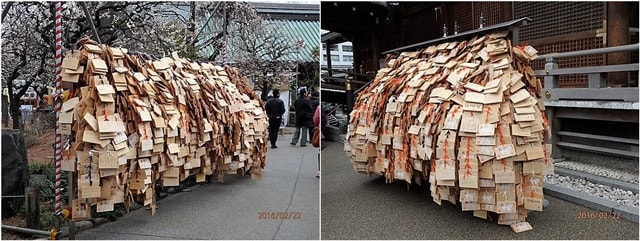

絵馬の山:合格祈願、合格報告でびっしり掛けられた絵馬かけ(支えの杭が倒れそう)

「泉鏡花(筆塚)」と「講談高座・発祥の地」の石碑

以上

➡ 再投稿

-----------------------------------------------------------

湯島天満宮(湯島天神) 参拝 ぶらり散歩2015-9-6

場所 文京区湯島

最寄りの駅 千代田・湯島駅

社格 旧府社

主祭神 天之手力雄命、菅原道真

正式名称 湯島天満宮 (通称:湯島天神)

-----------------------------------------------------------

現社殿は、総檜木造りである。(権現造り)本殿と拝殿は、幣殿で結ばれている。古来より江戸・東京における代表的な天満宮であり、学問の神様として知られる「菅原道真」公を祀っているため受験シーズンには多数の受験生が合格祈願に訪れるが、普段からも学問成就や修学旅行の学生らで非常な賑わいを見せている。また境内の梅の花も有名である。天神さまといえば「菅原道真」公を指す。

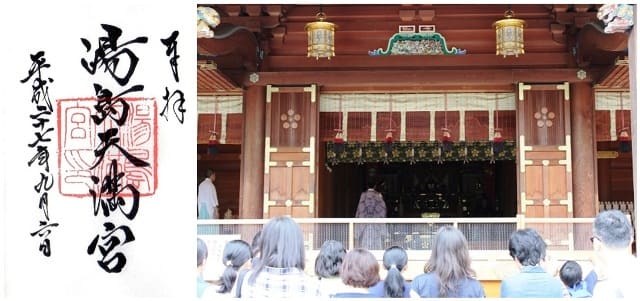

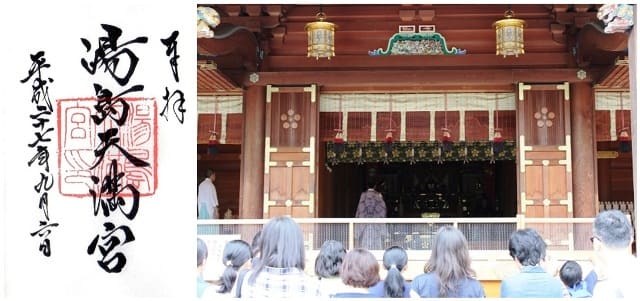

ご朱印と、 拝殿(拡大版)

拝殿の全景

境内のさまざまな様子

上段:奥に銅製の鳥居が写っている。

下段左:拝殿の全景と、 下段右:絵馬が飾られている。

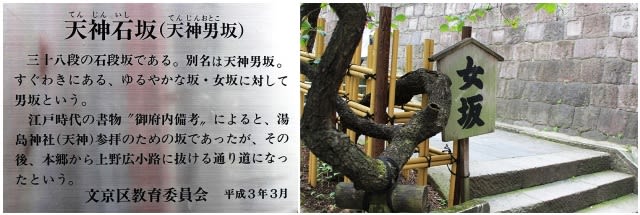

男坂と女坂

左:天神石坂(急な石階段)と、 右:ゆるやかな女坂

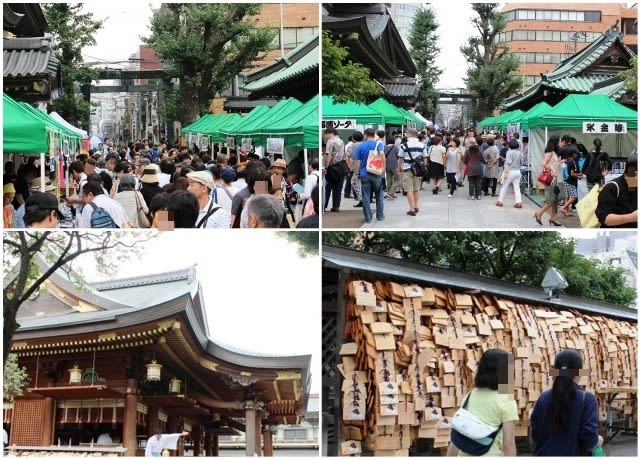

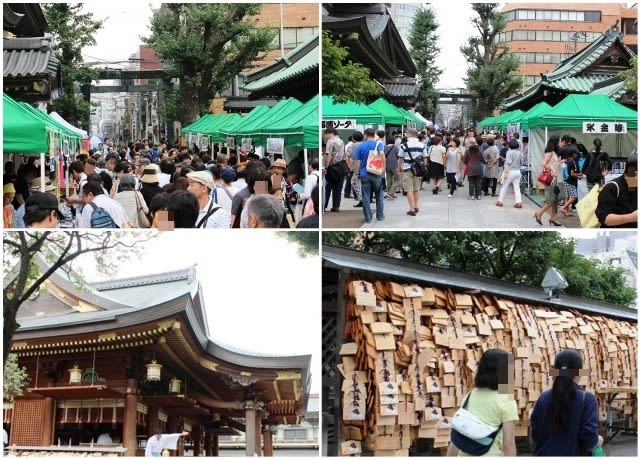

当日は、落語協会の「謝楽祭」が開催されていた。(屋外会場広場)

大勢の客で賑わっていた。

上段左:男坂での待ち行列と、 上段右:唐門付近の会場入り口

下段左:本殿、拝殿付近の賑わいと、 下段右:拝殿付近の賑わい

当日の「謝楽祭」の看板、参集殿前の入り口、屋外の会場、三遊亭円歌師匠も訪れていた。

以上

コメント;

----------------------------------------------------------

湯島天神 梅まつり ぶらり散歩2016-2-22

----------------------------------------------------------

「湯島天神 梅まつり」に行ってきました。大勢の見学者、参拝者が訪れていました。いろいろなイベントも開催され賑わっていました。見頃は、もう少し先でしょうか!!!

「梅まつり」開催期間: 2016年2月8日(月)~3月8日(火)

本数:約300本(8割が白梅) 樹齢:約70年~80年の木が中心 例年の見頃時期 2月中旬~3月上旬 だそうです。

梅の花の蜜を吸いに、メジロも訪れていた。

2

3

集合写真にしました。

2

境内には露店が並び、大勢の観梅客で賑わっている。確かに境内を歩いていると目にするのはほとんどが白梅である。

梅の花びらを拡大しました。

境内の展示場に様々な丹精込められた「梅の盆栽」が展示されていた。

2

境内の池の周りに一束の水仙が梅まつりを応援していた。

湯島天神の「梅まつり」での猿回しはどうやら毎年恒例のもの。猿の曲芸が行われていた。(特に今年は申年)赤いはっぴを着こんだ日本猿のとぼけた表情や仕草も可愛らしい。ジャンプや逆立ちなどの“芸”を披露するたびに取巻く観客から拍手が起こる。観客の歓声を浴びる猿が少し得意気な表情をしているように見える。見ているとなかなか楽しい。

右:なぜ万歳でしょうか!!!

何の木の実を食べているのでしょうか!!!

猫も梅まつりを応援していた。

おまけ、

天台宗 柳井堂 心城院(通称:湯島聖天)

かつて湯島天神の表門だった男坂下に、「江戸三十三観音 第七番札所 心城院」がある。湯島聖天(ゆしましょうでん、心城院)。享保のころ、寺門維持のため幕府から「富くじ」が発行され、谷中感応寺(天王寺)、目黒瀧泉寺(目黒不動)、喜見院(湯島天神)が「江戸の三富」と言われ、大いに賑わいました。

札所本尊:「十一面観世音菩薩」

湯島界隈の街並み(良い風情だ)、昔ながらの木造長屋も残っている。

周辺は、ビルの建ち並ぶ都心の立地だが、江戸時代の賑わいの名残を感じながらの散策も楽しい。(古い町並みが残っている。)

以上

➡ 再投稿

-----------------------------------------------------------

湯島天満宮(湯島天神) ぶらり散歩2016-2-22

-----------------------------------------------------------

本郷で用事を済ませ、「湯島天満宮(湯島天神)」の「梅まつり」を見学してきた。境内は、学問の神様として有名な菅原道真を祀っていることから、受験シーズンとなると合格祈願に訪れる受験生で賑わう。合格祈願、合格報告などに、多くの参拝者が訪れていました。合格祈願の絵馬飾りも数か所あり、かつ境内案内放送もスピーカを通して流れていました。同時にこの時期は、「梅まつり」開催中で、国内外の見学者も大勢訪れていました。江戸時代より「梅の名所」として多くの庶民に親しまれている。

本殿側の裏庭に代表的な「枝垂れ梅の木」

境内への入口は、4か所あります。(表銅鳥居、春日通り側(唐門)、夫婦坂(戸隠神社石段)、男坂裏鳥居)

春日通り側の大きな鳥居(神明鳥居)と「天満宮」の石柱

表参道にある銅鳥居(表鳥居(明神鳥居))に掲げられている「天満宮」の扁額(梅の花がちりばめられている)

「摂社 戸隠神社」の入口の様子(上りやすい階段で45段)

左:上り石階段と、 右:下り石階段

「男坂」の上り石階段と、 鳥居(神明鳥居)

男坂、女坂の上りきった所から

左:男坂(急な階段で38段)と、 右:女坂(ゆるやかな階段で33段)

手水舎

社殿正面

社殿正面と参道両側の出店の様子(露店商が平日にもかかわらず沢山出店していました。):梅まつりで

牛像(撫で牛)のご利益、牛も梅と拝殿を眺めていました。お鼻がピカピカでした。

社殿(拝殿、本殿を幣殿で結ばれている)の周りの梅

狛犬 魔除けの意味のための像。

参集殿(社務所)の屋根に「うそ鳥」が…鉄・銅製!!木製!!を背景に梅

庭園の梅の開花状況(見頃は過ぎたでしょうか!!!、例年より開花は早い!!!)2月下旬頃から3月上旬が見頃とか。

絵馬の山:合格祈願、合格報告でびっしり掛けられた絵馬かけ(支えの杭が倒れそう)

「泉鏡花(筆塚)」と「講談高座・発祥の地」の石碑

以上

➡ 再投稿

-----------------------------------------------------------

湯島天満宮(湯島天神) 参拝 ぶらり散歩2015-9-6

場所 文京区湯島

最寄りの駅 千代田・湯島駅

社格 旧府社

主祭神 天之手力雄命、菅原道真

正式名称 湯島天満宮 (通称:湯島天神)

-----------------------------------------------------------

現社殿は、総檜木造りである。(権現造り)本殿と拝殿は、幣殿で結ばれている。古来より江戸・東京における代表的な天満宮であり、学問の神様として知られる「菅原道真」公を祀っているため受験シーズンには多数の受験生が合格祈願に訪れるが、普段からも学問成就や修学旅行の学生らで非常な賑わいを見せている。また境内の梅の花も有名である。天神さまといえば「菅原道真」公を指す。

ご朱印と、 拝殿(拡大版)

拝殿の全景

境内のさまざまな様子

上段:奥に銅製の鳥居が写っている。

下段左:拝殿の全景と、 下段右:絵馬が飾られている。

男坂と女坂

左:天神石坂(急な石階段)と、 右:ゆるやかな女坂

当日は、落語協会の「謝楽祭」が開催されていた。(屋外会場広場)

大勢の客で賑わっていた。

上段左:男坂での待ち行列と、 上段右:唐門付近の会場入り口

下段左:本殿、拝殿付近の賑わいと、 下段右:拝殿付近の賑わい

当日の「謝楽祭」の看板、参集殿前の入り口、屋外の会場、三遊亭円歌師匠も訪れていた。

以上

コメント;

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます