市松人形(いちまつにんぎょう)とは、着せ替え人形の一種である。東人形、京人形とも呼ばれ、京阪地方では『いちまさん』の愛称で親しまれている。

桐塑(とうそ:粘土の一種)または木で出来た頭と手足に胡粉(ごふん、蛤粉ともいう)を塗り、おがくずを詰め込んだ布で出来た胴につなげた人形で、裸の状態で売られ、衣装は購入者が作成する。

桐塑(とうそ:粘土の一種)または木で出来た頭と手足に胡粉(ごふん、蛤粉ともいう)を塗り、おがくずを詰め込んだ布で出来た胴につなげた人形で、裸の状態で売られ、衣装は購入者が作成する。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

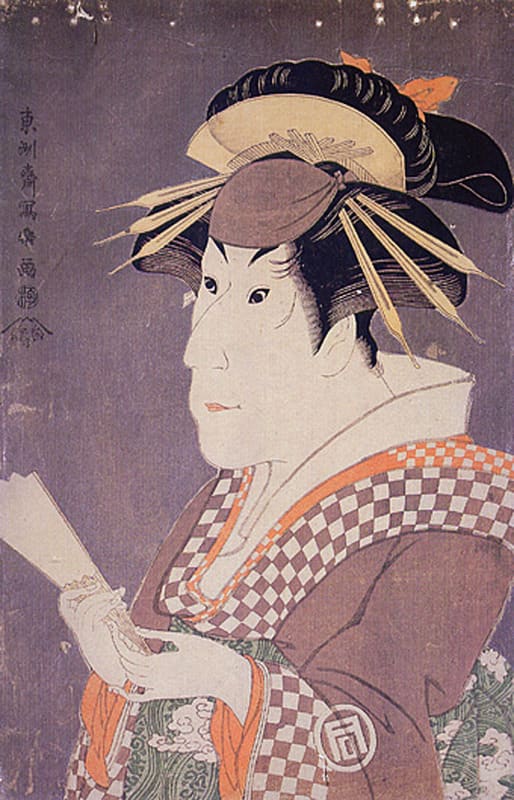

市松人形の始まりは江戸時代中期に佐野川市松という上方の歌舞伎人気役者似せて作られたお人形が始まりと言われています。他にも、そのとき佐野川市松が着た紺と白の石畳模様の衣裳(市松模様)を着せた人形をそう呼ぶようになったとも言われています。

市松人形の始まりは江戸時代中期に佐野川市松という上方の歌舞伎人気役者似せて作られたお人形が始まりと言われています。他にも、そのとき佐野川市松が着た紺と白の石畳模様の衣裳(市松模様)を着せた人形をそう呼ぶようになったとも言われています。

日本の庶民の心を伝えてきた市松人形とは、やまと人形の別称で関西では「市松」(いちま)と称し、北陸方面では「三吉」といい、そのほか「じんじょこ」「ねんね」「でく」「木偶(でこ)」など地方によりいろいろな名称があります。市松人形には男女があり、男の子は羽織等の正装、女の子はおかっぱ頭で振り袖人形としては日本人形の代表的な人形だそうです。

人形の怪談話ではよく出る髪が伸びる話、恐いですね。でも、本当は当たり前の話なのです。私の母も昔、雛祭の時期になると市松人形の髪を切っていました。

「今回は、随分のびたわね。」などと言いながら・・・。

市松人形の場合は、戦前まで人間の髪を使用していたそうで、人間の髪の場合はわずか(数ミリ)ですが伸びるそうです。でも、湿気とかの条件によってはもっと伸びるようです。

なので、戦後、髪の毛に絹糸や合成繊維を用いるようになるまで、人形師は市松人形をつくってからすぐに出荷はせずに暫く手元に置いていたそうです。そして、少し伸びて不揃いになった髪をもう一度切り揃えてから出荷していたそうです。

なので、戦後、髪の毛に絹糸や合成繊維を用いるようになるまで、人形師は市松人形をつくってからすぐに出荷はせずに暫く手元に置いていたそうです。そして、少し伸びて不揃いになった髪をもう一度切り揃えてから出荷していたそうです。

現在でも、最高クラスの市松人形では本物の人間の髪の毛を用いることがあるそうです。

また市松人形で合成繊維や絹糸で髪が伸びているようにかんじた場合は

・ 粗悪品に多い、製作時の仕上げが悪い。

・ 半年以上の収納による、髪の毛のよれ(寝ぐせのようなもの)

などが原因としては多いそうです。

一般的にはあまり知られていない事ですので、こういった人形の髪が伸びるといった事例を参考として書かせていただきました。

昔は綺麗な髪は、人形用に売れたそうです。でも、女の命の黒髪を売るのは未練が残ったでしょうね。

合成繊維の髪の毛が伸びた場合は、気をつけたほうが・・・。

したっけ。