「弘法も筆のあやまり」とは、どんな名人上手にも間違いはあるものだ、という意味でよく使われる諺の一つです。

「弘法も筆のあやまり」とは、どんな名人上手にも間違いはあるものだ、という意味でよく使われる諺の一つです。

弘法大師といえば平安時代の僧空海のことです。真言宗の開祖として知られますが、書の名人としても有名で、嵯峨天皇(さがてんのう)、橘逸勢(たちばなのはやなり)とともに「三筆」と呼ばれました。

この弘法大師が字を書き損じた話しは『今昔物語』に収められています。

この弘法大師が字を書き損じた話しは『今昔物語』に収められています。

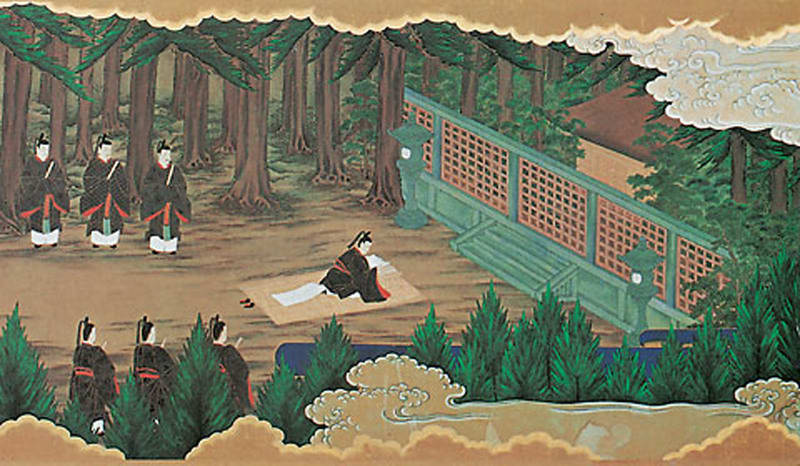

京の大内裏(だいだいり)に応天門という門があります。弘法大師は勅命(ちょくめい)を受けてこのもんに掲げる額を書くことになりました。ところが、書き終えて額を門に掲げてみると「応」の字に点を打つのを忘れていたのです。つまり、「天門」と書かれていたのです。そこで、弘法大師はどうしたかというと、 「応天門の額打ち付けて後これを見るに、初めの字の点、すでに落ち失(う)せたり。驚きて筆を投げて点を打つ。もろもろの人これを見て、手を打ちてこれを感ず。」

「応天門の額打ち付けて後これを見るに、初めの字の点、すでに落ち失(う)せたり。驚きて筆を投げて点を打つ。もろもろの人これを見て、手を打ちてこれを感ず。」

掲げてある額に向かって、筆を投げつけて、点を打ったというのですから、さすがにたいしたものです。

宝亀5年(774年)、讃岐の国(現在の四国香川県善通寺市)で誕生され、幼名を"真魚(まお)"と呼ばれました。 18才で最高学府の「大学」に入学し、さらに仏教の勉強に専念しました。

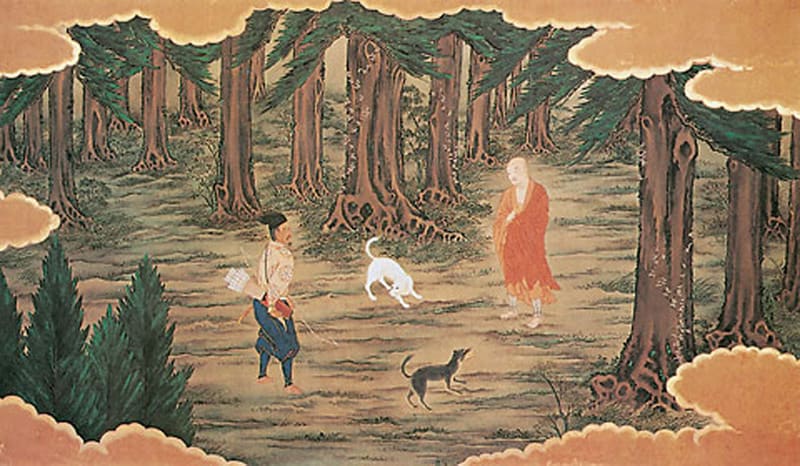

そして一人の沙門(しゃもん)から「虚空蔵求聞持法(こくうぞうぐもんじほう)」を授かり、剃髪得度(ていはつとくど)の式をあげ、東大寺戒壇院で具足戒(ぐそくかい)を受け、"空海"と名乗ったと伝えられています。

多くの経典を学んだ空海は、大和久米寺で密教の大事が書かれている「大日経」に出会い、むさぼるように学び、さらに師を求めて最も仏教の盛んな唐(現在の中国)へ留学する決心をしました。

延暦23年(804年)7月、唐に渡り勉学修行して、密教の全てを学び、翌年6月より長安・青竜寺の恵果和尚(けいかかしょう: 746~80)中国、唐代の僧)から、両部(密教における二大法門)の灌頂(かんじょう:主に密教で行う、頭頂に水を灌ぎ、正統な継承者とする為の儀式)を授かり、正当な後継者となりました。

密教の伝授を受ける一方、文章、書道、絵画、彫刻、建築、音楽など多くの知識と技術を身につけ、大同2年(806年)帰国しました。

その後、日本での布教の地を求め、まず高雄山寺(京都)に入りました。そして高野山を修行の根本道場として開き、のちに東寺を賜って真言宗の教え、真言密教を広めていきました。

その後、日本での布教の地を求め、まず高雄山寺(京都)に入りました。そして高野山を修行の根本道場として開き、のちに東寺を賜って真言宗の教え、真言密教を広めていきました。

またお大師さまは、四国満濃池の改修工事や、日本初の庶民の教育機関「綜芸種智院(しゅげいしゅちいん)」を開くなど、人々の幸せを願って活動しました。

またお大師さまは、四国満濃池の改修工事や、日本初の庶民の教育機関「綜芸種智院(しゅげいしゅちいん)」を開くなど、人々の幸せを願って活動しました。

すべての人々を仏国土(ぶっこくど)より見守り、再び弥勒菩薩(みろくぼさつ)と共にこの世に戻ると誓って、高野山奥の院に 入り、 承和2年(835年)3月21日、ご入定(にゅうじょう:高僧が死ぬこと)され、今も私たちを守って下さっています。

入り、 承和2年(835年)3月21日、ご入定(にゅうじょう:高僧が死ぬこと)され、今も私たちを守って下さっています。

ご入定から87年後、延喜21年(921年)醍醐天皇より、「弘法大師」の諡号(しごう)を賜り、以来多くの「大師号(だいしごう)」を持つ高僧の中で、単に「お大師さま」と言えば「弘法大師」を指すようになりました。

*大師号は朝廷から賜る諡号(しごう)で866年に最澄に伝教大師、円仁に慈覚大師を賜ったのを初めとして、多くの大師号がおくられています。

*大師号は朝廷から賜る諡号(しごう)で866年に最澄に伝教大師、円仁に慈覚大師を賜ったのを初めとして、多くの大師号がおくられています。

* し-ごう【諡号】

貴人・僧侶などに、その死後、生前の行いを尊んで贈る名。贈り名。

辞書:大辞泉

よって「弘法も筆のあやまり」とは間違いで、その当時は「空海」だったのですから、「空海も筆のあやまり」が正しいのです。弘法大師になったのは空海が死んで87年後だったのですから・・・。

したっけ。