元(もと)の木阿弥(もくあみ)

いったんよくなったものが、再びもとの状態に戻ること。

◆戦国時代の武将筒井順昭が病死した時、死を隠すために、その子順慶が成人するまで、声の似ていた木阿弥という男を寝所に寝かせて外来者を欺き、順慶が成人するや順昭の喪を公表したために、木阿弥は再びもとの身分にもどったという故事からという。

大辞泉

阿弥陀仏と何か関係があると考えられがちだが、木阿弥というのは人の名前で、元の木阿弥とはある故事に由来した言葉。

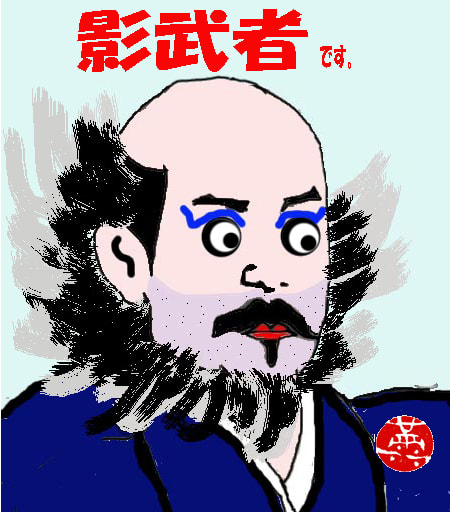

戦国の世の1551年、大和の武将筒井順昭が28歳にして不治の病で亡くなった。彼の息子の藤勝(のちに順慶)はまだ幼いため、これに乗じて敵対する松永家が攻めてくる恐れがあった。そこで順昭の遺言により順昭と声がよく似ている奈良の木阿弥(黙阿弥)という貧乏な僧侶を影武者に仕立てたのである。(木阿弥は盲人であったとする説もあります。)

順昭の死を知っていたのはほんの数人。木阿弥は贅沢な生活が出来たわけだがやがて筒井家は体勢を立て直し3年後に順昭の死を公表。順慶を正式に当主とした。木阿弥は任を解かれ奈良に帰った。

順昭の死を知っていたのはほんの数人。木阿弥は贅沢な生活が出来たわけだがやがて筒井家は体勢を立て直し3年後に順昭の死を公表。順慶を正式に当主とした。木阿弥は任を解かれ奈良に帰った。

「元の木阿弥」に戻ったというわけである。

この説が有力とされていますが、他の説も紹介しておきましょう。

しかし、木阿弥は年老いて心身が弱ると元の妻のところに戻ったという。せっかくの修行が台無しになったということで「元の木阿弥」と嘲って使われたことから、という説。

お椀の朱塗りが剥がれて木地が現れ、貧弱な木椀(もくわん)にも戻ってしまうことを「元の木椀」というそうです。これが転訛し「「元の木阿弥」になったとする説。

お椀の朱塗りが剥がれて木地が現れ、貧弱な木椀(もくわん)にも戻ってしまうことを「元の木椀」というそうです。これが転訛し「「元の木阿弥」になったとする説。

有力とされる説についてですが、木阿弥が影武者であったことはよい状態なのでしょうか。本来の木阿弥に戻ったほうがよかったのではないか・・・。

そんな気もするのですが・・・。

したっけ。