大安寺が平城京に建てられた時には約8万坪もの広さがあったそうですが、現在はそのような大規模なものではありません。でも境内は意外と広く、お堂の他にも目を惹くものがたくさんありました。

大安寺は、松永久秀の起こした戦乱と1596年の大地震で伽藍が全て壊れ、衰退の一途を辿ります。以降江戸時代の中ごろに海龍王寺の僧が大安寺再興を願い出るまで寂れたものだったようですが、明治になってから細々と復興し、今は癌封じの祈祷で有名で、訪れる人も多いようです。

門を入ると正面には宝物館があります(入った時にはそれと気付きません)。その手前には石塔や何等かの碑が並び、冬場でも美しい木々が目を和ませます。

宝物館に入ろうとは思いませんが、何かポスターが貼ってあるのが気になり、近寄ったものの両方とも既に終了している行事でした。

歓談できるように(?)と机や椅子が並べられています。この写真の左側にある碑が、このページの最初の写真の歌碑、大伴家持の詩、これくらい大きくしないと皆さんに読んでいただけないと思ったのです。“うつせみは数なき身なり山川の さやけき見つつ道をたずねな”意味は「この世にいる私は物の数にも入らないくらいの儚い身、あの山や川の澄み切った自然のさやけさの中に入って、心を研ぎ澄ませて悟りの道を辿りたいものだ」と政争の泥沼の中で一人間として自重と分別を諭したのでした。

この碑は『奈良市に万葉歌碑を建てる会』が建てたもの、何処に誰のどのような他の万葉歌碑があるのか、それも知りたいものだと思っています。

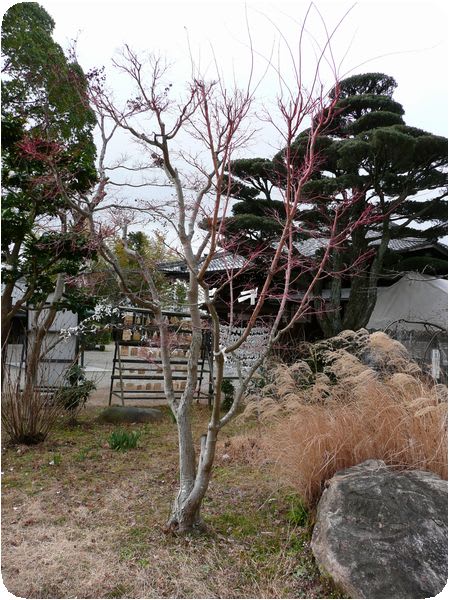

枝先に行くほどピンクが増すこの木は何と言う木なのでしょう。葉や花が付いてないのに何とも言えない風情が感じられ、この木の後方にある絵馬がカラカラと風に吹かれて鳴る音が、静けさの中でふと我に帰ることを促せます。でも写真で見ると何故か薄気味悪いですね。

本堂の右手奥にはお地蔵さんや歴代の大安寺に係わった僧侶の名が刻まれた碑などが並んでいました、中には空海の名も。設立当初の大安寺は内外の僧侶が800人以上も宿居した言わば迎賓館的、仏教大学的な役目も背負っていたといいます。

数ある燈籠の中の一つに目を惹く赤いものが・・・誰が置いたのか、小さいダルマがポツンと置かれていました。

昨日載せた中門跡の碑もこの南大門跡の碑もそんなに離れた場所に有ったわけではありません。どちらも境内の中にありましたが、南大門は境内の外にあったことが分かっています。案外いい加減に碑を建てたものだと思ってしまいますが、外には建てられなかったのかも知れません。

基壇の上に印されたこの丸(門の外側にもある)は、元の南大門跡を示すものとか、それなら境内は今のお堂の位置よりもっと北側にあったに違いありません。

南都七寺のうち東大寺、興福寺、薬師寺、元興寺、法隆寺、そしてこの大安寺を訪れました。残るは西大寺のみ、実はこの後平城京・大極殿の裏を通って西大寺に赴こうとしたのですが、ナビの案内は車1台通るのに四苦八苦するような細い道を指示、駐車場も分からなかったし、三男が帰ってきてくれ(車に用があったので私に用事があったのではありません)と電話してきたので、西大寺には行かずに帰ってきてしまいました。