2月18日手術後初めての通院、何日か前に見た週間天気予報では雨だったので、どのようにして行こうかと迷っていましたが、幸い雨は降ってなかったので、自転車で行くことに決めました。久し振りに自転車に乗るような気がして、何だか足が重たいなぁと上町台地への坂を登って行きます。診察は9時半からでしたが、早目に来て検尿とレントゲンを撮るように言われていたので、8時半には病院に到着し、その検査を受けたのですが、自転車で来たのが悪かったのか、濃い血尿が出てしまいましたが、診察の際は何も言われませんでした。

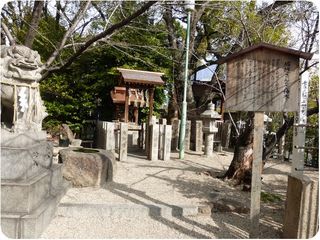

今回はあまり待たされず診察を終え、天王寺公園の裏側、谷町筋に面したこの神社まで帰って来たのが10時ごろ、家に帰るにはいささか早すぎる時間なので、いつも前を通るこの神社に寄ってみたのでした。

昭和40年に谷町筋の拡幅工事と、地下鉄谷町線の開通工事に伴って神木がこの神社に移転してきたと説明がありましたが、昭和40年当時の谷町筋ってどんなだったか知りませんし、神木だけが移転したのか、神社も移転したのか、どうも分かり難い説明です。明治中期までは神社の南側に堀があって、その堀を越えて参詣したので堀越神社と言う名前が付いたという説明が有ったのですが、聖徳太子が四天王寺を建立した際に同時に当社を建立創建したとする説明とは矛盾しているように思われます。

JRの天王寺駅が有るところが悲田院町、玉造筋を隔ててその北側が堀越町で、堀越町から西へと谷町筋を渡ったところにこの神社があるので、単に堀越神社が有ったから、堀越町と言う名前が付いたと説明した方が辻褄が合いそうです。

堀越神社は堀越さんと呼ばれ親しまれているそうですが、古くから堀越さんは一生に一度の願いを聞いてくれる神様という言い伝えがあるらしい。結構ケチな神さんですね。左の写真の後方に写っているクスノキが樹齢550年と言われている神木ですが、説明書きに書かれた年がありませんから、今は樹齢何年なのか分かりません。大阪でも梅が咲き始めています。

熊野第一王子之宮、この説明も合点がいきません。淀川を下って天満の浜で船を降りたところに窪津王子が有り、そこが熊野街道九十九王子の第一番目の王子でした。その窪津王子が四天王寺西門鳥居近くの熊野神社に鎮座していたと伝えられていたものを、後にこの堀越神社に合祀したと書かれていますが、窪津王子は窪津王子であり、熊野第一王子ではありません。何故そんなことが勝手に出来るのか、理解に苦しむのです。

かえる石と呼ばれる石や、徳川家康が大坂夏の陣で危機を救われたので信仰厚かったと伝えられる茶臼山稲荷神社、蛇の神様なのに黒龍社だそうです。

家康が大坂夏の陣で被った危機とはどんなものだったのか、稲荷神社が何故家康の危機を救ったのか、少し詳しいことが知りたいものです。

神社の北の出口にあった玉垣、私は出逢ったことがありませんが、大阪には『ごちそうさん』の主人公の苗字が多いのですかね?

私の育った家は、この神社の並びの谷町筋沿いにあったのですが、道路の拡張で3回奥に移動して、最後には庭がなくなりました。

今、実家はなくなって、駐車場になっています。

懐かしい写真を見せていただいたので、コメントしました。

谷町筋が拡幅されたのは、私が中学1年生の頃、田舎の串本に帰るのに天王寺駅には何度も来ていましたが、駅から外へ出ることはなかったので、その頃の谷町筋のことは全く知りません。

暫らくは警察病院へ通わなければならないので、この辺りに見所があれば教えてください。