熊野詣の第1王子が、京と大坂を結ぶ大川の発着場である八軒家浜にあった窪津王子だったと堀越神社の項で書きました。ではいったい堀越神社に合祀されたという窪津王子は何処に有ったのか、何故元の位置を離れてしまったのか、その辺りが気になります。丁度、デサントのバーゲン会場のOMMビルは地下鉄谷町線と京阪電車の天満橋駅に近く、駅の裏の大川には八軒家浜の名が残っている桟橋も有るので、今回はバーゲンに行くと言うより、窪津王子跡を探しに出かけたという目的の方に力点が置かれていたと思っています。

土佐堀通沿いに天満橋駅に近づいてくると、天王寺から阿倍野王子神社の間に見られた字で『熊野かいどう』と書かれた案内板が有り、それを過ぎると『八軒家船着場の跡』の碑が老舗昆布屋・永田屋本店の店先に見られます。この永田屋本店には安藤広重(私たちはそう習ったが今は歌川広重と言う)の浮世絵『八軒家船着場の図』や歌川貞秀の風景版画『浪花大湊一覧』が蔵されているそうです。

土佐堀通を東に向かって歩いていると、天満橋に近づくにつれ右側が高くなっているのが分るのですが、ここが上町台地の北端ということになります。

目的の窪津王子跡は何処かさっぱり判らず、一旦大川沿いに出てみました。『川の駅はちけんや』という建物が出来ています。地図上では八軒家船着場と書かれた桟橋、この桟橋にはただの『八軒家浜』とだけ書かれていました。永田屋本店の店先の船着場の跡が本当なら、大川は当時もっと広かったということになります。

窪津王子は今の坐摩(いかすり)神社行宮にあったと言われ、その坐摩神社行宮は石町(こくまち)2丁目にあるとまでは調べることが出来ました。ところがいくら探しても石町2丁目が見つかりません。歩いていると島町の南東に石町1丁目はあるのですが、1丁目に隣接している筈の2丁目は何処を探しても無いのです。なのでバーゲン会場に先に行って来ました。会場では多くの人が並んでおり、催し場内に入るのに30分以上待たされました。フィッシングショーが催されるインテックス大阪で開催される時もあるのですが、インテックスでは並んで待たされると言うことはありません。

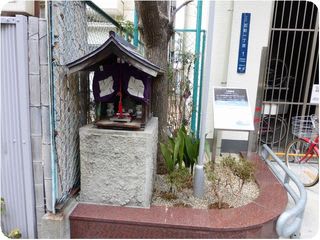

バーゲン会場を出た後も石町2丁目を探すのですが石町1丁目の北西は天満橋京町と表示されており、真西も南も島町と表示されていたので石町は1丁目だけかと思ってしまったのです。仕方がないので見つけた古本屋に入って坐摩神社行宮が何処にあるのかを聞いてみました。すると坐摩さんは(ざまさんと読み方が間違っていましたが)大阪府立労働センターの手前だと教えてくれました。実はそこも歩いてはいたのですが見つけられなかったのです。最初の写真が見つけた時の坐摩神社行宮ですが、これに気付くには少し閑散とし過ぎているような感じです。

ここには神功皇后が新羅からの帰還の折に座ったと言われる腰掛石が残っているようですが、神功皇后自体が架空の人物であり(もちろん神様でもありません)、石はアルミの枠で覆われていたので写真は撮っていません。坐摩神社自体は大坂城築城の邪魔になったので、今は東区渡辺町に移転されていると書かれた書物を見ましたが、大阪市には今東区は有りません。東区は中央区に編入されましたが今の中央区には渡辺町は有りません。どうやら探す術は無くなってしまったようです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます