]

]8月30日の弊ブログ記事で「観測史上、系外惑星としては最軽量の惑星」について

アップしましたが、「AstroArts」10月1日付で「もっとも生命に適した系外惑星」との

記事が掲載されています。

----------------------------------------------------------------

もっとも生命に適した系外惑星を発見 グリーゼ581g

【2010年10月1日 NASA】

地球から20光年の距離にある恒星グリーゼ581の周りに、新たに2つの惑星が発見

された。そのうちの1つが、液体の水と大気を持つことが可能な環境にあり、これま

でに見つかっている系外惑星のうちでもっとも生命の生存に適したものであることが

わかった。

米・カリフォルニア大学サンタクルーズ校と同・カーネギー研究所の共同研究チーム

がハワイのケック天文台を用いて行った11年にも及ぶ観測から、てんびん座の方向

20光年の距離にある赤色矮星グリーゼ581の周囲に、新たに2つの惑星を発見した。

グリーゼ581にはこれまで4つの惑星があることがわかっていたが、6つに増えたこと

で「もっとも多くの惑星を持つ星」の記録に並んだ。

今回発見された惑星の1つ、グリーゼ581gは37日で中心星の周りを公転する、固い

地表を持つ岩石惑星と推定される。グリーゼ581gの特筆すべきところは、いままで

発見された系外惑星のなかでもっとも生命を育むのに適しているということだ。生命

の生存に欠かせないポイントは「液体の水」と「大気」だが、この惑星の重力と中心

星からの距離は、この2つを保持する条件として申し分ない。

「ハビタブルゾーン」とは「生命の生存にちょうどよい中心星からの距離の範囲」を指

すが、グリーゼ581gはこの「ハビタブルゾーン」のちょうど真ん中に位置しており、太

陽から近すぎず遠すぎず適温に保たれている地球のように、液体の水が存在するこ

とができる。同じ惑星系の中にはハビタブルゾーンにかろうじて位置するものが2つ

見つかっていたが、それぞれ内と外の端すぎるなどして、生命生存に適している可

能性はあまり高くないとされている。

また、質量は地球の3倍程度で、2009年に発見されたグリーゼ581eについで史上

2番目に軽い系外惑星だが、大気をとどめて保持するにはじゅうぶんとみられる。グ

リーゼ581eとgはどちらも、中心星が惑星の重力に引っ張られて生まれるわずかな

ブレを検出する手法(ドップラーシフト法)で発見されているが、グリーゼ581の質量

が太陽の10分の3しかないため、軽い惑星によるブレでも検出可能なくらい大きくな

るのだろう。

一方、地球とはかなり異なる面もある。地球に対する月のように常に同じ面を向けな

がら中心星の周りを回っているために昼夜が逆転せず、昼側と夜側の温度差が極

端に激しいのだ。生命がすむとするならば、昼夜の境界域がもっとも可能性がある

だろう。

高精度なドップラーシフト法による系外惑星検出の歴史はまだ浅い。この段階でこれ

だけ近傍に生命に適している惑星が見つかったということは、同様の天体が他にも

まだまだ存在すると期待される。

----------------------------------------------------------------

近年の観測天文学内で最も活発な分野である太陽系外惑星の発見と観測です。観

測機器とノウハウの加速度的発展により、毎年というより毎月の単位で大きな発見

がなされ、大々的に報道されています。

ただ、この分野、いつまでたっても新発見の打ち止めにはなりません。観測機器や方

法の改良はいつまでも続きますし、観測すべき恒星は文字通り星の数ほどあります

ので。大きな発見に対し麻痺してしまう報道機関とメディアにより、そのうち耳目を引

かなくなる可能性はありますが。

今回報道された「グリーゼ581」系は弊ブログでも3年半ほど前に1度記事としておりま

すが、その時点で「グリーゼ581」系について判明していた事実に、新たに発見された

内容が付け加えられ、上の記事内容となりました。

では、「グリーゼ581」系のおさらいを。

グリーゼ581 (Gliese 581) は、太陽系から約20.40光年離れたスペクトル分類M2.5V

型の赤色矮星。グリーゼ581というのはドイツの天文学者、ヴィルヘルム・グリーゼに

よって編纂された近傍恒星カタログでの番号であり、他にもウォルフ562などの呼び

名があります。

スペクトル分類では、表面温度による分類でO>B>A>F>G>K>M、の順に恒星表面

の温度が低くなっていきますので、このグリーゼ581、もっとも低温の部類にカテゴ

ライズされています。

さらにその最後の記号「v」について。この記号は、恒星内での核融合反応が不安定

で「閃光星」であることを意味しています。

あまりにも小さく弱々しい恒星なので、やっとこさ核融合反応してはいるものの、吹き

上がりの悪いエンジンが時々エンストしてしまいそうになる状態と似ており、安定感

の無い反応を繰り返しているのではないか、と思われます。

ただし、赤色矮星の常、この恒星の寿命は、我らが太陽の百数十億年に較べて10

倍以上にもなります。

今回発見された2つの惑星を含め、2010年10月現在で確認されている惑星は6つ。

観測機器がさらに発達していけば、現状の6つに加え、より小さな火星や水星サイ

ズのものが発見される可能性が高いと、この「グリーゼ581」系については考えられ

ます。

とりあえず既知の6つについて詳細記述。恒星に近い順です。

グリーゼ581e(暫定第一惑星)

最も内側を公転する第一惑星。地球質量の1.9倍程度と、これまで発見された太陽

系外惑星で最も小さい部類の、いわゆるスーパーアース。しかし恒星から0.03天文

単位の距離にあり、ハビタブルゾーン(生命居住可能域)からは内側に大きく外れて

います。中心恒星であるグリーゼ581が弱々しい赤色恒星であるとは言え、あまりに

も中心恒星に近すぎる公転軌道である為、高い温度と強い放射線によって、大気は

存在しえないと考えられています。

グリーゼ581b(暫定第二惑星)

質量は地球の16倍で、ホットネプチューンにカテゴライス。グリーゼ581の既知の惑

星の中では最も質量が大。グリーゼ581から約600万km(0.041天文単位)という近

い軌道を公転し、軌道周期は5.4日です。ちなみに水星は太陽から5800万㎞(0.387

天文単位)の軌道を88日間かけて公転しています。

グリーゼ581c(暫定第三惑星)

質量は地球の5倍。ハビタブルゾーンの範囲内に軌道を持ち、液体の水の存在が可

能な表面温度(推定0~40 ℃)を持つ地球型惑星の可能性があります。仮にこの惑

星の表面が75%以上の水の雲に覆われているならば、表面には液体の水が存在で

きる、とする論文が発表されていますが、水が存在するには中心恒星に近すぎると

の研究もあり、さらには、雲が大量に存在し惑星のアルベド(地表面が太陽の光を

反射する割合)が高い状態にあれば適切な気温に保たれるという反論もあります。

グリーゼ581cが地球と同じような組成で出来ていると仮定した場合、直径は地球の

約1.5倍、表面の重力は地球の2.2倍と推定されています。

グリーゼ581g(暫定第四惑星)「ザルミナ」

直径は地球の1.2~1.4倍で、質量は地球の3~4倍。この質量はグリーゼ581gはお

そらくはっきりとした地表を持つ「岩」でできた惑星であり、大気を持つための必要に

足る重力が有ることを示しています。グリーゼ581gは恒星のハビタブルゾーンの中

央付近に位置しており、液体状態の水が存在する可能性が高いと言われています。

公転周期は37日。地球に対する月の様に公転周期と自転が同じで、常に同じ面を

中心恒星に向けて公転しています。恒星に常に同じ面を向けているため、明るい昼

側の面と暗い夜側の面の境目付近(黎明黄昏地帯)は常に地球と同じような温度

(摂氏マイナス12~マイナス31℃の間)である可能性を言われていますが、地表付

近では昼地帯から夜地帯へ吹く激しく強い恒常風があるものと、筆者は勝手に想像

しています。これまでに発見された、生物が存在しているかもしれないとされる太陽

系外惑星の中で、最も有力な候補。共同発見者であるスティーブン・ヴォートは、個

人的な意見として「この惑星に生命が存在しうる機会はほとんど100パーセントだ」と

述べ、また、非公式にこの星を彼の妻の名にちなみ「ザルミナ」と呼んでいます。

グリーゼ581d(暫定第五惑星)

質量が地球の約7倍で、公転周期は84日。この惑星は離心率が0.12の楕円軌道に

て公転していますが、2008年には、遠星点ではハビタブルゾーンの外側に出てしま

うものの、近星点付近ではハビタブルゾーン内を通過する、という論文が出されまし

た。2009年には新たに発見されたグリーゼ581eの存在を元に軌道を再計算し、軌道

半径が従来の計算値よりも小さく、よりハビタブルゾーンに惑星が存在する可能性が

高まったとする結果が発表されました。

グリーゼ581f(暫定第六惑星)

この惑星も質量は地球の7倍強で、公転周期は433日。グリーゼ581から0.758天文

単位の距離を公転しています。この暫定第六惑星であるグリーゼ581fにして、やっと

太陽-金星間の距離に近い程度。いかに「グリーゼ581」系がコンパクトな惑星系で

あることか。

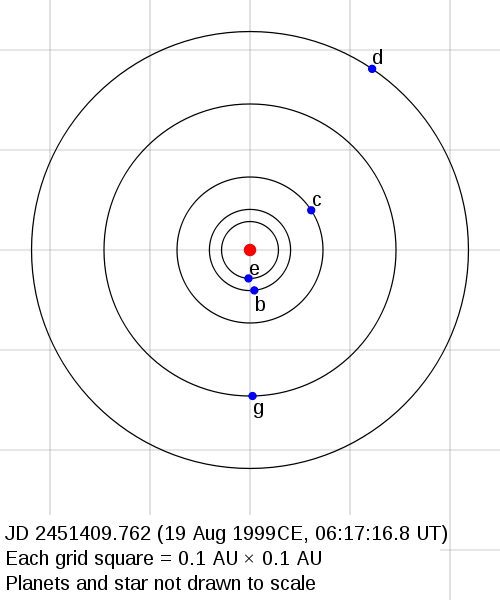

(「グリーゼ581」系の惑星公転軌道図。1マス1辺が0.1AU(天文単位)。1AUはおよそ

1億5千万㌔。この惑星系、中心恒星近辺が混み合い過ぎ)

(上の図をさらに分かりやすくビジュアルに訴える形にしたもの。我らが太陽系と

「グリーゼ581」系を重ねてみると、水星軌道よりずっと内側の、グリーゼ581極く

近辺に5つもの惑星公転軌道がごちゃごちゃと)

惑星によって恒星が視線方向にふらついた時に起こるドップラー効果に伴うスペ

クトル変化を調べることで今回の発見はなされました。間接的に系外惑星を観測

するこの視線速度法、小さい恒星の周囲を極く近い公転軌道にて高速周回して

いる惑星ほど見つけやすいという利点があります。この方法によって、数十光年

程度の比較的近距離にある赤色矮星のまわりを周回する地球規模前後の小型

惑星が、今後大量に発見されていくものと思われます。

-------------------------------------------------------

● ㈱東洋硬化へのお問い合せは、当社ホームページの「お問い合せ」欄、

または、TEL:0942-34-1387 FAX:0942-36-0520

所在地:福岡県久留米市津福本町1978-1 へお願い致します。

● シリンダーロッド・シャフト・ピストン・フロントフォークインナーチューブ

・ロール等円筒形状機械部品のクロムめっき再生(クロムメッキと

全部カタカナ書きするのではなく「クロムめっき」または「クロム鍍金」

と書くのが日本語的には正解)が得意です。

● 窒化クロム・窒化チタンアルミ・酸化クロム・窒化チタンクロム・

窒化チタン他、各種高硬質被膜をアークイオンプレーティングで

生成します。

● 高温耐酸化性に優れ、高硬度を保持する窒化クロムアルミ膜成膜可能

です。

● 高硬度・平滑性・滑り性に優れたDLC( Diamond Like Carbon :

ダイヤモンドライクカーボン)膜の成膜可能。さらには、本邦初、DLC

膜の再生加工も開始。

● 無電解ニッケル-リンめっきの軽金属上への析出、他被膜との積層処理

可能です。被膜の付加価値向上にお役立て下さい。

● マグネシウム合金上へのアークイオンプレーティング成膜が可能です。

今まで難しかったマグネシウム合金製部品への耐磨耗性付与に

ご利用下さい。

● ローター・ファン・クランクシャフト等のバランシング(回転体釣合せ)

● ラジアルクラウン研削を始めとした円筒研削加工や、内面研削・

平面研削も行います。

● 超厚付電気ニッケルめっきやフレーム溶射による、短納期での寸法・

形状・機能の復元加工。

-------------------------------------------------------

人気blogランキングです。押してくださると嬉しいです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます