この頃の朝は居間が冷えているので、キイロスズメバチの女王が動けなくなっていて、もしかしたら死んだか、という状態がいつものこと。

それでも石油ストーブで室内が温まるにつれて動き出し、ネスカフェ瓶の中であがきまわる。

先日、こたつ板の上でじっとしている大きなハエを見つけたので、同居させたらどうなるかとやってみた。

ハチが瓶の底に向かっているのを見計らい、蓋をそっと開けて、ハエをすくい上げつつ閉めるというシミュレーションをして一瞬の早業を成功させた。

同居させる寸前には、蜂蜜を付けた綿棒を入れていたので、2匹は一緒に綿棒に止まっていたりして何の問題もなかった。

ところが、同居二日目の朝にハエは無残に千切られてしまっていて、やはりそうなるか、という感じ。

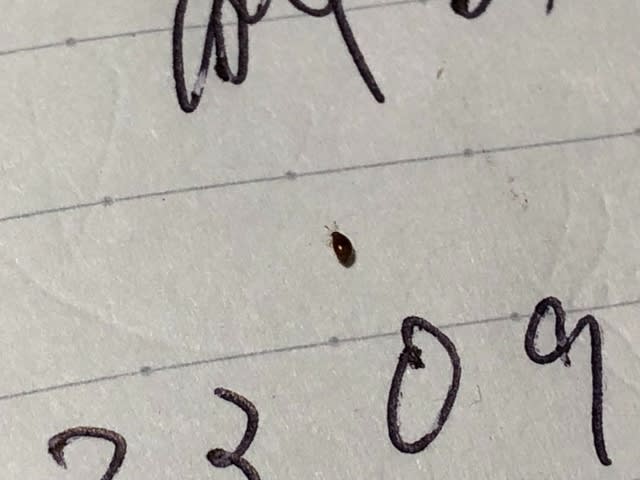

その後の数日でハエだったとは分からないほどの黒胡麻状態にしてしまったのは、本能的なものか、それともストレスからか。

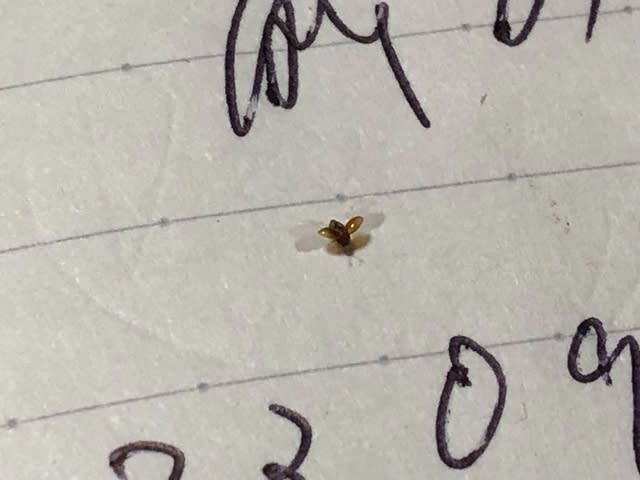

とにかく、正面からの獰猛な面構えと花切狭のような口を観れば、当たり前の結果だ。

この女王を私はどれくらい長生きさせることができるか、蜜をやりながら観察する。

3辺1mずつ程の金網飼育装置でも作り、もしも巣作りを始めたら、外に向けた開放部を開けるといった仕様で飼うことはできないか。

飼えば飼うで、うまくいったら私のニホンミツバチの敵になるわけなので、研究のマネごともしたくもあるが悩ましい。