2017年8月9日

関東の人間として関東以北最高峰の日光白根山はいずれ登頂しておきたいと思っていた山で、今回丁度下界が恐ろしい酷暑予報であったことから避暑地を求めて自宅からアクセスがよく、ロープウェイに乗車できる丸沼高原に向かいました。

7:50 日光白根山山頂駅

8:25 大日如来分岐

9:40 奥白根山 9:55

10:40 五色沼避難小屋 10:45

11:10 前白根山 11:20

12:15 弥陀ヶ池 12:20

13:20 日光白根山山頂駅

所要時間:5時間30分

●天候:雨のち曇のち晴のち曇時々雨

●コース状況

山頂駅~七色平分岐

傾斜の緩い樹林帯歩きで、比較的楽な区間です。

山頂駅前の山頂レストランしらねの施設内にトイレがあります。

七色平分岐~日光白根山

徐々に傾斜が出てきて、森林限界に突入します。

後半はザレ、ガレ混じりの歩きづらい登りで体力を要します。

山頂付近は岩々地帯なので、特に降雨後等は足元に注意したいです。

日光白根山~五色沼避難小屋

ザレ、ガレ中心の下りなので、滑らないよう気を付けたいです。

山行当日は高山植物が最も目立った区間でした。

五色沼避難小屋~前白根山

樹林帯を一登りして稜線に出ると、素晴らしい絶景が広がります。

前白根山は広くて休憩に適しています。

前白根山~五色沼

当日は台風5号の直後だったこともあり、水量が多く、下りに難儀しました。

降雨後は注意が必要です。

五色沼~山頂駅

途中滑りやすい木段等あるので転倒に気を付けたいです。

散策コースは分岐が多いので、進みたいルートを誤らないようにしたいです。

一日曇予報ですが、台風直後なので晴に近い曇を期待して、まだ閑散としている丸沼高原日光白根山ロープウェイの山麓駅駐車場に到着です。

一日曇予報ですが、台風直後なので晴に近い曇を期待して、まだ閑散としている丸沼高原日光白根山ロープウェイの山麓駅駐車場に到着です。

始発運航少し前にJAF割引適用により-¥100の¥1900で往復乗車券を購入します。

真夏の時期ですが意外にとても空いていて、二人目で貸切の循環式ゴンドラに乗車。

真夏の時期ですが意外にとても空いていて、二人目で貸切の循環式ゴンドラに乗車。

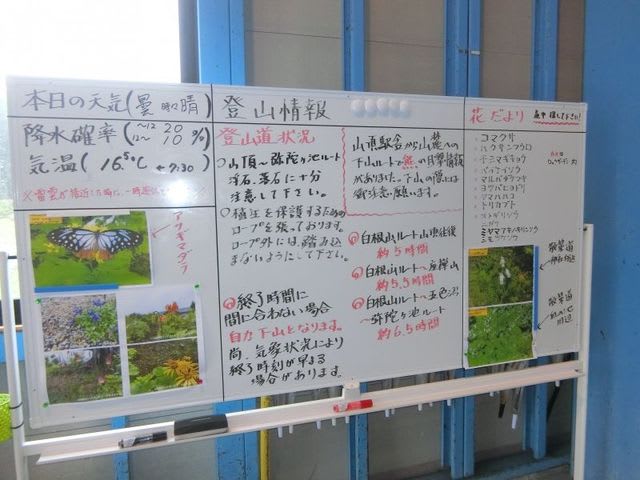

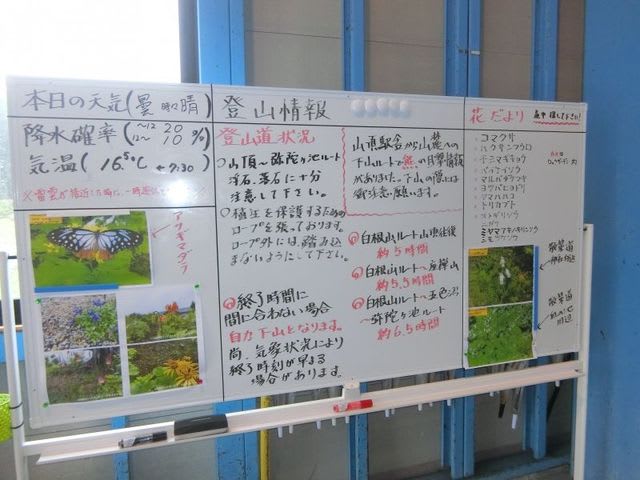

本日は避暑地を求めてやってきましたが、16.5℃と半袖2枚ではむしろ寒いくらいです。

曇時々晴予報みたいですので、晴を期待して出発します。

山頂駅前ロックガーデンに出るも天候はあまりよろしくなく、視界不良で小雨も降っています。

山頂駅前ロックガーデンに出るも天候はあまりよろしくなく、視界不良で小雨も降っています。

まだなんとかコマクサに間に合いました。

山頂レストランしらね施設内のトイレを利用させて頂きます。

山頂レストランしらね施設内のトイレを利用させて頂きます。

この場所に来るまでに藤岡市内のコンビニ、赤城高原SAに立ち寄りましたが、いまいちスッキリできませんでしたので、3度目の正直です。

広場では既にレインウェアを着ているハイカーさんも居られましたが、いきなり樹林帯入るのでとりあえず行ける所まで着用せずにそのまま突入してみます。

日光白根山の二荒山神社で安全登山を願って参拝します。

日光白根山の二荒山神社で安全登山を願って参拝します。

扉を開閉して侵入します。

日光白根山まで3.4km。

日光白根山まで3.4km。

平坦な雰囲気のいい樹林帯を歩きます。

不動岩の岩壁を見上げます。

不動岩の岩壁を見上げます。

階段が出てきてやや登り上げ、大日如来に到達です。

階段が出てきてやや登り上げ、大日如来に到達です。

予想外に雨が強くなってきたのでレインウェアとザックカバーを付けてから歩き七色平分岐。

予想外に雨が強くなってきたのでレインウェアとザックカバーを付けてから歩き七色平分岐。

自然林で日光はなんとなく関東の八ヶ岳といった感じの雰囲気に感じます。

登り上げるとようやく雨が止みました。

登り上げるとようやく雨が止みました。

完全に森林限界まで来ましたが、辺りは真白で展望は一切望めません。

下界は途轍もない酷暑の予報ですが、風がとても強いので熱中症の心配はなさそうです。

山頂まで0.5kmとだいぶ近づいてきました。

山頂まで0.5kmとだいぶ近づいてきました。

ザレ、ガレの急登となり、大変歩きづらくなかなか思うように進めません。

小さな祠の奥白根神社がある南峰まで来ました。

小さな祠の奥白根神社がある南峰まで来ました。

進行方向に迷いましたが、地図を確認して弥陀ヶ池方面へと進みます。

一旦鞍部に下りてから最後の登り返しです。

関東以北最高峰の日光白根山(2578m)に登頂成功。

関東以北最高峰の日光白根山(2578m)に登頂成功。

ガスで視界不良の山頂は岩々地帯で狭く寒さもあってあまりリラックスできません。

こちらはもう一つの山頂標。

長袖は持ってこなかったので、雨は止みましたが半袖2枚+レインが丁度いいです。

風が強くガスも酷いので、前白根山に行くか迷いましたがとりあえず進んでみます。

風が強くガスも酷いので、前白根山に行くか迷いましたがとりあえず進んでみます。

一旦先程の南峰まで戻って五色沼方面へと向かいます。

ザレ主体の斜面を滑らないよう丁寧に下ります。

ハクサンフウロ(1枚目)とマルバタケブキ(2枚目)。

ハクサンフウロ(1枚目)とマルバタケブキ(2枚目)。

奥白根山南西側の斜面はお花畑です。

奥白根山南西側の斜面はお花畑です。

そのまま栃木県側に進むと嬉しいことにガスが切れて眼下が見えてきます。

そしてついに青空が広がりました。

そしてついに青空が広がりました。

前方の前白根山方面もはっきりと視界に捉えることができます。

下って再び樹林帯に入り、やがて広い空間に出ました。

下って再び樹林帯に入り、やがて広い空間に出ました。

五色沼避難小屋に着きました。

五色沼避難小屋に着きました。

天候が好転して暖かいので小休止です。

樹林帯を登り返します。

稜線に出ると、中禅寺湖と男体山を中心とした湖を囲む周囲の山々を確認できます。

稜線に出ると、中禅寺湖と男体山を中心とした湖を囲む周囲の山々を確認できます。

5月に登頂したばかりの男体山。

静かな稜線歩きは大変心地よいです。

静かな稜線歩きは大変心地よいです。

前白根山目掛けて最後に岩混じりの急登を必死に登り込みます。

前白根山に到着。

前白根山に到着。

こちらは最高峰の奥白根山と違ってなだらかで広い山頂部なので休憩に適しています。

眼下の中禅寺湖と周囲の大展望。

眼下の中禅寺湖と周囲の大展望。

先程登頂してきた奥白根山と終わりかけのコマクサ。

先程登頂してきた奥白根山と終わりかけのコマクサ。

前白根山では風がとても強いので、から五色沼に向かうため一旦来た道を途中まで戻ります。

前白根山では風がとても強いので、から五色沼に向かうため一旦来た道を途中まで戻ります。

神秘的なエメラルドグリーンに彩られた五色沼。

分岐から今度は五色沼に向かいます。

分岐から今度は五色沼に向かいます。

台風直後であってか水量が多く、一度滑って尻餅をついて濡らしてしまいました。

この下りが最も苦しみました。

静かな五色沼。

静かな五色沼。

弥陀ヶ池方面へと向かう為五色沼を離れるとやはり群馬県側の天気はよろしくなくまたしても一時小雨が降ってきました。

弥陀ヶ池では賑やかな声が聞こえてきましたが、どうやら小学生らしき集団の校外学習で賑わっていました。

弥陀ヶ池では賑やかな声が聞こえてきましたが、どうやら小学生らしき集団の校外学習で賑わっていました。

今回は行きませんが、こちらは菅沼登山口。

すぐ先の小規模の岩場地帯では学生集団が下りてくるのを休憩がてら待ってから交差します。

すぐ先の小規模の岩場地帯では学生集団が下りてくるのを休憩がてら待ってから交差します。

自然林の樹林帯歩きを楽しみます。

七色平には向かわず六地蔵方面へと右折。

七色平には向かわず六地蔵方面へと右折。

自然散策コースの遊歩道には地図と数字入りの案内が各所に設置されています。

自然散策コースの遊歩道には地図と数字入りの案内が各所に設置されています。

自然散策展望台、眺望良好が気になるので、現在地の⑦から⑧→⑨→④→⑤→②→①の順に戻ります。

自然散策コースの展望台は樹林に囲まれて期待していたほどの展望箇所という感じではありませんでした。

自然散策コースの展望台は樹林に囲まれて期待していたほどの展望箇所という感じではありませんでした。

視界良好なら燧ケ岳方面がもしかしたら見えるかもしれません。

六地蔵には行かず最短ルートで丸沼高原山頂駅を目指します。

六地蔵には行かず最短ルートで丸沼高原山頂駅を目指します。

登山口の扉まで来ました。

山頂駅ロックガーデンに戻って天空の足湯にも立ち寄ってみます。

山頂駅ロックガーデンに戻って天空の足湯にも立ち寄ってみます。

登山靴を脱いで足湯に浸かります。

とても気持ちよく、このまま長居したくなりました。

貸切のゴンドラでは横になりながらの空中散歩で山麓駅に戻りました。

片品村内のほっこりの湯に向かいます。

片品村内のほっこりの湯に向かいます。

内湯のみでしたが、かえっていつもの長風呂にならず早めに帰宅できました。

どの程度か半信半疑でしたが、下界は本当に予報通りの途轍もない酷暑でした。

●その他

群馬県側の丸沼高原から歩く日光白根山は残念な天候からのスタートとなってしまいましたが、栃木県側では青空が顔を覗かせました。

奥白根山よりも前白根山のほうが穏やかで落ち着いた山頂でしたが、強風のため長居できませんでした。

天候さえよければどちらも大展望なので、機会があったら晴天の時に再訪してみたいと思いました。

7月29日訪問の武甲山(表参道)-ヤマレコ-

関東の人間として関東以北最高峰の日光白根山はいずれ登頂しておきたいと思っていた山で、今回丁度下界が恐ろしい酷暑予報であったことから避暑地を求めて自宅からアクセスがよく、ロープウェイに乗車できる丸沼高原に向かいました。

7:50 日光白根山山頂駅

8:25 大日如来分岐

9:40 奥白根山 9:55

10:40 五色沼避難小屋 10:45

11:10 前白根山 11:20

12:15 弥陀ヶ池 12:20

13:20 日光白根山山頂駅

所要時間:5時間30分

●天候:雨のち曇のち晴のち曇時々雨

●コース状況

山頂駅~七色平分岐

傾斜の緩い樹林帯歩きで、比較的楽な区間です。

山頂駅前の山頂レストランしらねの施設内にトイレがあります。

七色平分岐~日光白根山

徐々に傾斜が出てきて、森林限界に突入します。

後半はザレ、ガレ混じりの歩きづらい登りで体力を要します。

山頂付近は岩々地帯なので、特に降雨後等は足元に注意したいです。

日光白根山~五色沼避難小屋

ザレ、ガレ中心の下りなので、滑らないよう気を付けたいです。

山行当日は高山植物が最も目立った区間でした。

五色沼避難小屋~前白根山

樹林帯を一登りして稜線に出ると、素晴らしい絶景が広がります。

前白根山は広くて休憩に適しています。

前白根山~五色沼

当日は台風5号の直後だったこともあり、水量が多く、下りに難儀しました。

降雨後は注意が必要です。

五色沼~山頂駅

途中滑りやすい木段等あるので転倒に気を付けたいです。

散策コースは分岐が多いので、進みたいルートを誤らないようにしたいです。

一日曇予報ですが、台風直後なので晴に近い曇を期待して、まだ閑散としている丸沼高原日光白根山ロープウェイの山麓駅駐車場に到着です。

一日曇予報ですが、台風直後なので晴に近い曇を期待して、まだ閑散としている丸沼高原日光白根山ロープウェイの山麓駅駐車場に到着です。始発運航少し前にJAF割引適用により-¥100の¥1900で往復乗車券を購入します。

真夏の時期ですが意外にとても空いていて、二人目で貸切の循環式ゴンドラに乗車。

真夏の時期ですが意外にとても空いていて、二人目で貸切の循環式ゴンドラに乗車。本日は避暑地を求めてやってきましたが、16.5℃と半袖2枚ではむしろ寒いくらいです。

曇時々晴予報みたいですので、晴を期待して出発します。

山頂駅前ロックガーデンに出るも天候はあまりよろしくなく、視界不良で小雨も降っています。

山頂駅前ロックガーデンに出るも天候はあまりよろしくなく、視界不良で小雨も降っています。まだなんとかコマクサに間に合いました。

山頂レストランしらね施設内のトイレを利用させて頂きます。

山頂レストランしらね施設内のトイレを利用させて頂きます。この場所に来るまでに藤岡市内のコンビニ、赤城高原SAに立ち寄りましたが、いまいちスッキリできませんでしたので、3度目の正直です。

広場では既にレインウェアを着ているハイカーさんも居られましたが、いきなり樹林帯入るのでとりあえず行ける所まで着用せずにそのまま突入してみます。

日光白根山の二荒山神社で安全登山を願って参拝します。

日光白根山の二荒山神社で安全登山を願って参拝します。扉を開閉して侵入します。

日光白根山まで3.4km。

日光白根山まで3.4km。平坦な雰囲気のいい樹林帯を歩きます。

不動岩の岩壁を見上げます。

不動岩の岩壁を見上げます。

階段が出てきてやや登り上げ、大日如来に到達です。

階段が出てきてやや登り上げ、大日如来に到達です。

予想外に雨が強くなってきたのでレインウェアとザックカバーを付けてから歩き七色平分岐。

予想外に雨が強くなってきたのでレインウェアとザックカバーを付けてから歩き七色平分岐。自然林で日光はなんとなく関東の八ヶ岳といった感じの雰囲気に感じます。

登り上げるとようやく雨が止みました。

登り上げるとようやく雨が止みました。完全に森林限界まで来ましたが、辺りは真白で展望は一切望めません。

下界は途轍もない酷暑の予報ですが、風がとても強いので熱中症の心配はなさそうです。

山頂まで0.5kmとだいぶ近づいてきました。

山頂まで0.5kmとだいぶ近づいてきました。ザレ、ガレの急登となり、大変歩きづらくなかなか思うように進めません。

小さな祠の奥白根神社がある南峰まで来ました。

小さな祠の奥白根神社がある南峰まで来ました。進行方向に迷いましたが、地図を確認して弥陀ヶ池方面へと進みます。

一旦鞍部に下りてから最後の登り返しです。

関東以北最高峰の日光白根山(2578m)に登頂成功。

関東以北最高峰の日光白根山(2578m)に登頂成功。ガスで視界不良の山頂は岩々地帯で狭く寒さもあってあまりリラックスできません。

こちらはもう一つの山頂標。

長袖は持ってこなかったので、雨は止みましたが半袖2枚+レインが丁度いいです。

風が強くガスも酷いので、前白根山に行くか迷いましたがとりあえず進んでみます。

風が強くガスも酷いので、前白根山に行くか迷いましたがとりあえず進んでみます。一旦先程の南峰まで戻って五色沼方面へと向かいます。

ザレ主体の斜面を滑らないよう丁寧に下ります。

ハクサンフウロ(1枚目)とマルバタケブキ(2枚目)。

ハクサンフウロ(1枚目)とマルバタケブキ(2枚目)。

奥白根山南西側の斜面はお花畑です。

奥白根山南西側の斜面はお花畑です。そのまま栃木県側に進むと嬉しいことにガスが切れて眼下が見えてきます。

そしてついに青空が広がりました。

そしてついに青空が広がりました。前方の前白根山方面もはっきりと視界に捉えることができます。

下って再び樹林帯に入り、やがて広い空間に出ました。

下って再び樹林帯に入り、やがて広い空間に出ました。

五色沼避難小屋に着きました。

五色沼避難小屋に着きました。天候が好転して暖かいので小休止です。

樹林帯を登り返します。

稜線に出ると、中禅寺湖と男体山を中心とした湖を囲む周囲の山々を確認できます。

稜線に出ると、中禅寺湖と男体山を中心とした湖を囲む周囲の山々を確認できます。5月に登頂したばかりの男体山。

静かな稜線歩きは大変心地よいです。

静かな稜線歩きは大変心地よいです。前白根山目掛けて最後に岩混じりの急登を必死に登り込みます。

前白根山に到着。

前白根山に到着。こちらは最高峰の奥白根山と違ってなだらかで広い山頂部なので休憩に適しています。

眼下の中禅寺湖と周囲の大展望。

眼下の中禅寺湖と周囲の大展望。

先程登頂してきた奥白根山と終わりかけのコマクサ。

先程登頂してきた奥白根山と終わりかけのコマクサ。

前白根山では風がとても強いので、から五色沼に向かうため一旦来た道を途中まで戻ります。

前白根山では風がとても強いので、から五色沼に向かうため一旦来た道を途中まで戻ります。神秘的なエメラルドグリーンに彩られた五色沼。

分岐から今度は五色沼に向かいます。

分岐から今度は五色沼に向かいます。台風直後であってか水量が多く、一度滑って尻餅をついて濡らしてしまいました。

この下りが最も苦しみました。

静かな五色沼。

静かな五色沼。弥陀ヶ池方面へと向かう為五色沼を離れるとやはり群馬県側の天気はよろしくなくまたしても一時小雨が降ってきました。

弥陀ヶ池では賑やかな声が聞こえてきましたが、どうやら小学生らしき集団の校外学習で賑わっていました。

弥陀ヶ池では賑やかな声が聞こえてきましたが、どうやら小学生らしき集団の校外学習で賑わっていました。今回は行きませんが、こちらは菅沼登山口。

すぐ先の小規模の岩場地帯では学生集団が下りてくるのを休憩がてら待ってから交差します。

すぐ先の小規模の岩場地帯では学生集団が下りてくるのを休憩がてら待ってから交差します。 自然林の樹林帯歩きを楽しみます。

七色平には向かわず六地蔵方面へと右折。

七色平には向かわず六地蔵方面へと右折。

自然散策コースの遊歩道には地図と数字入りの案内が各所に設置されています。

自然散策コースの遊歩道には地図と数字入りの案内が各所に設置されています。自然散策展望台、眺望良好が気になるので、現在地の⑦から⑧→⑨→④→⑤→②→①の順に戻ります。

自然散策コースの展望台は樹林に囲まれて期待していたほどの展望箇所という感じではありませんでした。

自然散策コースの展望台は樹林に囲まれて期待していたほどの展望箇所という感じではありませんでした。視界良好なら燧ケ岳方面がもしかしたら見えるかもしれません。

六地蔵には行かず最短ルートで丸沼高原山頂駅を目指します。

六地蔵には行かず最短ルートで丸沼高原山頂駅を目指します。登山口の扉まで来ました。

山頂駅ロックガーデンに戻って天空の足湯にも立ち寄ってみます。

山頂駅ロックガーデンに戻って天空の足湯にも立ち寄ってみます。登山靴を脱いで足湯に浸かります。

とても気持ちよく、このまま長居したくなりました。

貸切のゴンドラでは横になりながらの空中散歩で山麓駅に戻りました。

片品村内のほっこりの湯に向かいます。

片品村内のほっこりの湯に向かいます。内湯のみでしたが、かえっていつもの長風呂にならず早めに帰宅できました。

どの程度か半信半疑でしたが、下界は本当に予報通りの途轍もない酷暑でした。

●その他

群馬県側の丸沼高原から歩く日光白根山は残念な天候からのスタートとなってしまいましたが、栃木県側では青空が顔を覗かせました。

奥白根山よりも前白根山のほうが穏やかで落ち着いた山頂でしたが、強風のため長居できませんでした。

天候さえよければどちらも大展望なので、機会があったら晴天の時に再訪してみたいと思いました。

7月29日訪問の武甲山(表参道)-ヤマレコ-

予定よりも1時間近く寝坊してしまったので、急いで支度を整え4:30頃自宅を出発。

予定よりも1時間近く寝坊してしまったので、急いで支度を整え4:30頃自宅を出発。

受付所で登拝料¥500を支払い、住所、氏名を記入すると、登山道の説明をして下さり、登拝案内と交通安全にも使える首掛けお守りを頂きます。

受付所で登拝料¥500を支払い、住所、氏名を記入すると、登山道の説明をして下さり、登拝案内と交通安全にも使える首掛けお守りを頂きます。

最初の石段ではアズマシャクナゲが咲いています。

最初の石段ではアズマシャクナゲが咲いています。

一合目よりようやく山道になり、静かな雰囲気のなか先行されたハイカーさんと挨拶を交わして先を行かせて頂きます。

一合目よりようやく山道になり、静かな雰囲気のなか先行されたハイカーさんと挨拶を交わして先を行かせて頂きます。

三合目に到達し、ここから暫く車道歩きです。

三合目に到達し、ここから暫く車道歩きです。

社務所がある四合目の登山道入口に辿り着きます。

社務所がある四合目の登山道入口に辿り着きます。

傾斜が増して登山道はゴロ岩へと変わってきます。

傾斜が増して登山道はゴロ岩へと変わってきます。

進むにつれてガレ場の急登も本格化してきます。

進むにつれてガレ場の急登も本格化してきます。

七合目の避難小屋と石碑。

七合目の避難小屋と石碑。

振り返ると、残念ながら完全に真白。

振り返ると、残念ながら完全に真白。

やがて鳥居が現れ、八合目の避難小屋。

やがて鳥居が現れ、八合目の避難小屋。

8合目を過ぎると傾斜がやや緩やかになってきます。

8合目を過ぎると傾斜がやや緩やかになってきます。

木段歩きへと変わってきて高度を上げて開けてくると、何度も中禅寺湖を振り返ります。

木段歩きへと変わってきて高度を上げて開けてくると、何度も中禅寺湖を振り返ります。

山頂が近くなると赤褐色のザレ場になります。

山頂が近くなると赤褐色のザレ場になります。

ついに山頂が見えて、霊峰男体山(2486m)に登頂成功。

ついに山頂が見えて、霊峰男体山(2486m)に登頂成功。

こちらと最高地点の山頂標を作ったという常連ハイカーさんに撮影して頂きました。

こちらと最高地点の山頂標を作ったという常連ハイカーさんに撮影して頂きました。

太郎山が見えているくらいで他はガッスガスの視界不良です。

太郎山が見えているくらいで他はガッスガスの視界不良です。

再び戻って最高地点に移動します。

再び戻って最高地点に移動します。

山頂で休憩してからガスが消える気配がないので下山します。

山頂で休憩してからガスが消える気配がないので下山します。

四合目からの車道歩きではやはり登り同様小虫が煩いので勢いがついたままどんどん下ります。

四合目からの車道歩きではやはり登り同様小虫が煩いので勢いがついたままどんどん下ります。

三合目にある下山道入口の案内板から山道に入ります。

三合目にある下山道入口の案内板から山道に入ります。

観光客に交じって二荒山神社中宮祠を歩きます。

観光客に交じって二荒山神社中宮祠を歩きます。

予定よりもだいぶ早く、12時数分前には駐車場に帰着しました。

予定よりもだいぶ早く、12時数分前には駐車場に帰着しました。

おはようございます。

おはようございます。

再び車を走らせ、まだ真っ暗の4時過ぎに辿り着いた先は、燧ケ岳の群馬県側の登山口大清水です。

再び車を走らせ、まだ真っ暗の4時過ぎに辿り着いた先は、燧ケ岳の群馬県側の登山口大清水です。

既に到着していたハイカーさん達は辺りをうろうろしていて一向に登り始めませんが、準備を整えてヘッデンのみ装着で勝手に一人で登山を開始させます。

既に到着していたハイカーさん達は辺りをうろうろしていて一向に登り始めませんが、準備を整えてヘッデンのみ装着で勝手に一人で登山を開始させます。

初めのうちは後方に感じていた人の気配も次第に消えて、暗黒のなかの林道歩きを継続させていると、突然前方からの朝の光よりも輝く眩い光に一瞬失明の危険を感じます。

初めのうちは後方に感じていた人の気配も次第に消えて、暗黒のなかの林道歩きを継続させていると、突然前方からの朝の光よりも輝く眩い光に一瞬失明の危険を感じます。

徐々に明るくなり始める頃、約1時間かけて一ノ瀬休憩所に辿り着きました。

徐々に明るくなり始める頃、約1時間かけて一ノ瀬休憩所に辿り着きました。

石清水を通過し、大変滑りやすい木道や岩に注意を払いながら先に進みます。

石清水を通過し、大変滑りやすい木道や岩に注意を払いながら先に進みます。

開けたところからオモジロ山方面が見えました。

開けたところからオモジロ山方面が見えました。

歩き続けると、登山口同様こちらも尾瀬の大きな看板が目立つ三平峠。

歩き続けると、登山口同様こちらも尾瀬の大きな看板が目立つ三平峠。

樹林の隙間から尾瀬沼が見えてきて、尾瀬沼山荘の裏手に出ました。

樹林の隙間から尾瀬沼が見えてきて、尾瀬沼山荘の裏手に出ました。

大変静かな尾瀬沼の不思議な風景を眺めながらの歩きです。

大変静かな尾瀬沼の不思議な風景を眺めながらの歩きです。

ついに燧ケ岳と逆さ燧を捉えることに成功します。

ついに燧ケ岳と逆さ燧を捉えることに成功します。

濡れている木道やぐちゃぐちゃな箇所もあり、足元に気を付けながら進みます。

濡れている木道やぐちゃぐちゃな箇所もあり、足元に気を付けながら進みます。

やがてジメッとした登山道から解放され、開放感のある湿原地帯に変わってきます。

やがてジメッとした登山道から解放され、開放感のある湿原地帯に変わってきます。

爽快な湿原地帯を歩き続けます。

爽快な湿原地帯を歩き続けます。

沼尻の休憩スペースで尾瀬沼を眺めながら小休止。

沼尻の休憩スペースで尾瀬沼を眺めながら小休止。

序盤の静かな樹林帯を抜けて、岩がゴロゴロした箇所を進みます。

序盤の静かな樹林帯を抜けて、岩がゴロゴロした箇所を進みます。

振り返ると、眼下に先程までいた尾瀬沼を確認できます。

振り返ると、眼下に先程までいた尾瀬沼を確認できます。

その後も傾斜が増した岩場区間を登ります。

その後も傾斜が増した岩場区間を登ります。

傾斜が緩みだすと登山道の雰囲気も変化してきます。

傾斜が緩みだすと登山道の雰囲気も変化してきます。

高度を上げていくと、遠方に富士山も確認できるようになります。

高度を上げていくと、遠方に富士山も確認できるようになります。

堂々と正面に俎嵓が見えてきました。

堂々と正面に俎嵓が見えてきました。

こちらは燧ケ岳最高峰の柴安嵓。

こちらは燧ケ岳最高峰の柴安嵓。

登り込んで俎嵓に着きました。

登り込んで俎嵓に着きました。

再度これから向かう柴安嵓を確認。

再度これから向かう柴安嵓を確認。

関東以北最高峰日光白根山(1枚目)と日光連山(2枚目)。

関東以北最高峰日光白根山(1枚目)と日光連山(2枚目)。

俎嵓で展望を楽しんだのち歩き始めて、燧ケ岳(2356m)。

俎嵓で展望を楽しんだのち歩き始めて、燧ケ岳(2356m)。

尾瀬ヶ原と至仏山の素晴らしい展望。

尾瀬ヶ原と至仏山の素晴らしい展望。

セルフ撮影がうまくいかなかったことを見かねたお近くのご夫婦ハイカーさんに撮影して頂きました。

セルフ撮影がうまくいかなかったことを見かねたお近くのご夫婦ハイカーさんに撮影して頂きました。

休憩したのち俎嵓に戻ります。

休憩したのち俎嵓に戻ります。

八合目まで戻り、長英新道で下山します。

八合目まで戻り、長英新道で下山します。

ミノブチ岳からは階段を急降下していきます。

ミノブチ岳からは階段を急降下していきます。

日が差すところは安心の快適歩き。

日が差すところは安心の快適歩き。

暫く歩き続けると一合目。

暫く歩き続けると一合目。

長い泥々地帯を耐え抜いたハイカーさんと撮り合います。

長い泥々地帯を耐え抜いたハイカーさんと撮り合います。

大変賑やかな尾瀬沼ビジターセンターに到着です。

大変賑やかな尾瀬沼ビジターセンターに到着です。

尾瀬沼ヒュッテを過ぎると、辺りは複数のテントが目立ちました。

尾瀬沼ヒュッテを過ぎると、辺りは複数のテントが目立ちました。

静かな樹林帯を軽くアップダウンしながら進みます。

静かな樹林帯を軽くアップダウンしながら進みます。

分岐スペースに到達して、小休止してから右折して大清水を目指します。

分岐スペースに到達して、小休止してから右折して大清水を目指します。

ひたすら歩いていると、突然笹藪の中から獣が猛スピードで動いたためビックリして付けていた熊鈴を思いっきり鳴らしました。

ひたすら歩いていると、突然笹藪の中から獣が猛スピードで動いたためビックリして付けていた熊鈴を思いっきり鳴らしました。

下りきったところを振り返って撮影しました。

下りきったところを振り返って撮影しました。

長々と林道を歩き続けてようやく夜明け前に通過した大清水登山口まで来ました。

長々と林道を歩き続けてようやく夜明け前に通過した大清水登山口まで来ました。 沼田市内まで車を走らせ、望郷の湯でたっぷり疲れを取り除いていきます。

沼田市内まで車を走らせ、望郷の湯でたっぷり疲れを取り除いていきます。