2017年10月1日

本年の最大目標であった奥穂高岳の頂に登頂する機会が訪れました。

なかなか始発バスが早い日に都合が付かなかったため、数か月前からこの日のみのピンポイントで狙っていました。

天候が悪ければ大変残念ながら来年に流れてしまいますが、もともとはどちらかというと雨男に近かったのですが、今年はどうしたことかここぞという時に晴男ぶりを発揮できていて、今回も抜群の天候のなか紅葉の穂高岳山行となりました。

沢渡のバスターミナルに最も近い第3駐車場に駐車しました。

日曜深夜0時過ぎの到着で、第3駐車場は既に9割程埋まっていました。

上高地からのバスはさらに並んでいて約40分待ちでした。

※始発便は日にち、曜日によって違います。

http://www.kamikochi.or.jp/access/bus-timetable_4/

5:30 上高地バスターミナル

5:35 河童橋 5:40

5:55 岳沢登山口

7:15 岳沢小屋 7:25

9:25 紀美子平 9:35

10:05 前穂高岳

10:35 紀美子平

11:40 南稜の頭

11:55 奥穂高岳 12:10

12:20 南稜の頭

13:10 紀美子平 13:25

14:55 岳沢小屋 15:00

16:00 岳沢登山口

16:25 上高地バスターミナル

所要時間:10時間55分

●天候:晴のち曇

●コース状況

上高地~岳沢小屋

バスで上高地に到着すると、皆さん一斉にトイレに行くため上高地のトイレはすぐに列ができます。

5分程歩いて河童橋にあるトイレに立ち寄った方が幾らか空いているのでお勧めです。

明神、横尾方面へ向かうハイカーがとても多いが、岳沢登山口に行くには河童橋を渡ってホテル白樺荘の右脇を進みます。

岳沢小屋までは心地よい樹林帯。

後半になって石階段の登りで標高をあげるが、体力的にはコース上ではまだ易しい区間です。

当日標高2000mくらいから紅葉がピークを迎えていました。

岳沢小屋~前穂高岳

途中上りと下りが分かれた一方通行が転倒・滑落注意!の看板が設置されているところで合流しますが、逆側に下ってしまわないように注意。

重太郎新道は強烈な岩場の急登で、鎖場、梯子もあります。

滑りやすい岩場もあり、転倒、滑落の危険があるので足元に注意しながら気を抜かずに歩きたいです。

体力的にも大変ハードな区間です。

地図上のコースタイムは余裕を持って長めに設定されているように感じました。

紀美子平から前穂高岳も岩場の急坂なので慎重に登下降したいです。

前穂高岳へはすれ違いにも気を使う区間で渋滞が発生していました。

紀美子平~奥穂高岳

最低コル分岐点は前穂高岳への稜線との分岐なのでそのまま上り続けるのが正解です。

吊尾根も体力的には重太郎新道ほどきつくはないが、岩場が続く区間です。

前穂高岳、奥穂高岳ともに360°の大展望。

本年の最大目標に向けて前日の20時前には自宅を出発し、上信越自動車道を吉井ICから小諸ICまで走り、三才山トンネル経由約4時間でバスターミナルに最も近い沢渡第3駐車場に到着。

本年の最大目標に向けて前日の20時前には自宅を出発し、上信越自動車道を吉井ICから小諸ICまで走り、三才山トンネル経由約4時間でバスターミナルに最も近い沢渡第3駐車場に到着。

午前零時過ぎで既に第3駐車場はなんと9割程埋まっています。

凄いところに来てしまったみたいです。

3時間強の仮眠から目覚め、朝食を頂いてから早めにバスターミナルに向かいます。

¥2050で往復乗車券を購入。

¥2050で往復乗車券を購入。

早めの行動が功をそうし、4:40発の始発バスに無事乗車。

約30分揺られて上高地に辿り着くと、早くも大変な賑わいです。

約30分揺られて上高地に辿り着くと、早くも大変な賑わいです。

すると、miruruさんにお声がけされて、なんとまさかの上高地で今年3度目の嬉しいバッタリ。

再会とお互いの健闘を祈り握手をします。

上高地バスターミナル近くのトイレは大行列ができていたので諦めてそのまま進むと、河童橋のトイレは数人待ちとまだ比較的空いていました。

上高地バスターミナル近くのトイレは大行列ができていたので諦めてそのまま進むと、河童橋のトイレは数人待ちとまだ比較的空いていました。

早朝の上高地より河童橋を眺めて本当にここまで来たのだなと想います。

早朝の上高地より河童橋を眺めて本当にここまで来たのだなと想います。

河童橋より望む迫力満点の穂高連峰。

河童橋を渡る人が誰もいないので、いきなり不安になりながらホテル白樺荘の右脇を進みます。

河童橋を渡る人が誰もいないので、いきなり不安になりながらホテル白樺荘の右脇を進みます。

とても涼しい木道歩き。

岳沢登山口。

岳沢登山口。

本日はあまりの寒さからジャンパー着用でしたが、一枚脱いで3枚で歩きます。

原生林の雰囲気がいい登山道。

原生林の雰囲気がいい登山道。

岳沢トレイル⑧明神南沢の標識。

岳沢小屋まで⑩からカウントダウンで各地点に標識があります。

樹間を振り返っての展望。

樹間を振り返っての展望。

地味な岳沢名所天然クーラー風穴。

さらに開けて石ゴロ地帯の見晴台。

さらに開けて石ゴロ地帯の見晴台。

視界に何度も入ってくる奥穂からジャンダルムを経て西穂へと続く危険な縦走路。

視界に何度も入ってくる奥穂からジャンダルムを経て西穂へと続く危険な縦走路。

とても綺麗な穂高連峰の山肌。

石階段を登って素晴らしい展望。

石階段を登って素晴らしい展望。

標高2000m付近からは色付いています。

標高2000m付近からは色付いています。

岳沢小屋が視界に入ります。

岳沢小屋では多くのハイカーさんが休憩中です。

岳沢小屋では多くのハイカーさんが休憩中です。

南側の展望。

南側の展望。

焼岳(右端)と乗鞍岳(中央)。

2枚目は焼岳をズーム。

石ゴロ地帯を歩いて望む穂高連峰の岩壁。

石ゴロ地帯を歩いて望む穂高連峰の岩壁。

大迫力の景色に遥々来てよかったと思います。

大迫力の景色に遥々来てよかったと思います。

焼岳、乗鞍岳方面の大展望。

赤や黄色に染まった紅葉樹林帯。

赤や黄色に染まった紅葉樹林帯。

重太郎新道らしく強烈な傾斜の岩場を登ります。

長い梯子。

長い梯子。

転落・滑落注意!の標識。

どうやら上りと下りに一方通行で分かれていましたが、一旦誤って下りのほうに下ってしまいました。

ありがたいことに途中で他のハイカーさんに教えて頂き戻ることができました。

朝日を浴びた晴天の登山道。

朝日を浴びた晴天の登山道。

振り返って何度も登場してきている焼岳。

梯子と黄金色に輝く紅葉。

梯子と黄金色に輝く紅葉。

恐ろしい傾斜の重太郎新道。

振り返って紅葉と周囲の山々。

振り返って紅葉と周囲の山々。

大変きつい重太郎新道を必死に登り上げます。

岩場で容赦なく一気に標高を上げます。

岩場で容赦なく一気に標高を上げます。

ピストンなので帰りはここを下らなければならないのかと思うと引き締まります。

ピストンなので帰りはここを下らなければならないのかと思うと引き締まります。

鎖場はもはや石の壁です。

大変賑わっている紀美子平に着きました。

大変賑わっている紀美子平に着きました。

早速前穂と思いましたが、重太郎新道の急登続きで疲れたので一休みします。

皆さんと同様ザックをデポして前穂高岳に登ります。

皆さんと同様ザックをデポして前穂高岳に登ります。

まずは前穂高岳に到着。

大変賑わっている前穂高岳。

大変賑わっている前穂高岳。

しかし、聞こえてくるのは日本語ではありません。

何故か大量の中国人ハイカーが密集していました。

縦長で広い前穂高岳山頂。

ようやく槍ヶ岳(1枚目)が顔を覗かせました。

ようやく槍ヶ岳(1枚目)が顔を覗かせました。

360°の山頂から常念岳方面(2枚目)。

切れ落ちた西穂高岳方面へと続く縦走路(1枚目)と堂々と聳える奥穂高岳(2枚目)。

切れ落ちた西穂高岳方面へと続く縦走路(1枚目)と堂々と聳える奥穂高岳(2枚目)。

登り同様大変な渋滞になりながらなんとか紀美子平に戻り、奥穂方面へと吊尾根を歩きます。

登り同様大変な渋滞になりながらなんとか紀美子平に戻り、奥穂方面へと吊尾根を歩きます。

最低コルでは岩に分岐点とペイントされていたので少々迷いましたが、進行方向を変えずにそのまま進むのが正解です。

帰りも紀美子平から歩いてくるハイカーさんに聞かれました。

眼下に涸沢小屋を見ながらの岩稜歩き。

眼下に涸沢小屋を見ながらの岩稜歩き。

強烈な鎖の岩場を登り上げると、奥穂高岳がだいぶ近づいてきました。

強烈な鎖の岩場を登り上げると、奥穂高岳がだいぶ近づいてきました。

ニセピークの南稜の頭を過ぎると、奥穂高岳の山頂部がしっかり確認できました。

ニセピークの南稜の頭を過ぎると、奥穂高岳の山頂部がしっかり確認できました。

そして念願の奥穂高岳(3190m)に登頂成功です。

そして念願の奥穂高岳(3190m)に登頂成功です。

日本第3の標高で、何度も惜しいところまできていましたが、ようやく自身初の3000m越えです。

前穂高岳同様360°の大展望から北側の槍ヶ岳方面。

ズームで槍ヶ岳(1枚目)と笠ヶ岳(2枚目)。

ズームで槍ヶ岳(1枚目)と笠ヶ岳(2枚目)。

槍ヶ岳も素晴らしいですが、今はどちらかというと槍ヶ岳よりも笠ヶ岳に訪問してみたいです。

ジャンダルム(1枚目)と焼岳(2枚目)。

ジャンダルム(1枚目)と焼岳(2枚目)。

アルプスにしては標高の低い焼岳は、こうしてみるとやけに小さく、かわいく見えます。

南アルプス方面と薄ら富士山(1枚目)と常念岳(2枚目)。

南アルプス方面と薄ら富士山(1枚目)と常念岳(2枚目)。

帰りの時間もあるので、あまり長居はできずにピストンで帰ります。

危険な鎖の急下降。

危険な鎖の急下降。

進行方向に前穂高岳。

大展望を眺めながら絶対に滑り落ちないよう緊張感を保ったまま進みます。

大展望を眺めながら絶対に滑り落ちないよう緊張感を保ったまま進みます。

だいぶ静かになった紀美子平で屈指の難ルートを眺めながら小休止。

だいぶ静かになった紀美子平で屈指の難ルートを眺めながら小休止。

いよいよ重太郎新道を下ります。

いよいよ重太郎新道を下ります。

登りでは気付かなかった雷鳥広場。

岳沢小屋目指して転倒、落石に気を付けて慎重に下ります。

岳沢小屋目指して転倒、落石に気を付けて慎重に下ります。

岳沢パノラマからの展望。

再び紅葉地帯に突入です。

再び紅葉地帯に突入です。

凄い急下降に自分でもよくこんなところを登って来たなと思います。

美しい紅葉ゾーンを下っていくと、足を滑らせ派手にすっ転んでしまいます。

美しい紅葉ゾーンを下っていくと、足を滑らせ派手にすっ転んでしまいます。

おかげさまで両足と左腕に痛みが走ります。

強く打ち付けた左腕は翌日瘤になっていました。

高度感のある鉄梯子を絶対に転落しないように後ろ向きで慎重に下ります。

後半渋滞に巻き込まれて焦りましたが、ひとまず岳沢小屋に着きました。

後半渋滞に巻き込まれて焦りましたが、ひとまず岳沢小屋に着きました。

少し息を整えてから上高地に下りますが、まだ4.0kmもあるのですね。

赤が綺麗な紅葉、原生林の樹林帯を歩きます。

赤が綺麗な紅葉、原生林の樹林帯を歩きます。

天然クーラー風穴を通過。

天然クーラー風穴を通過。

緑が優しい樹林帯をどんどん下ります。

下りきって岳沢登山口。

下りきって岳沢登山口。

風情ある神秘的な岳沢湿原を眺めて心を落ち着かせます。

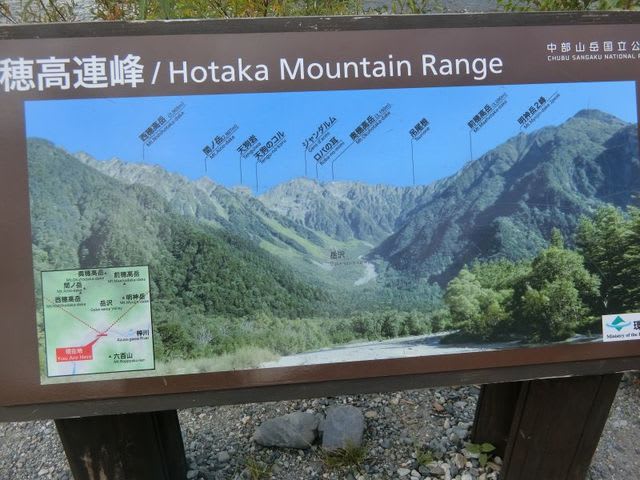

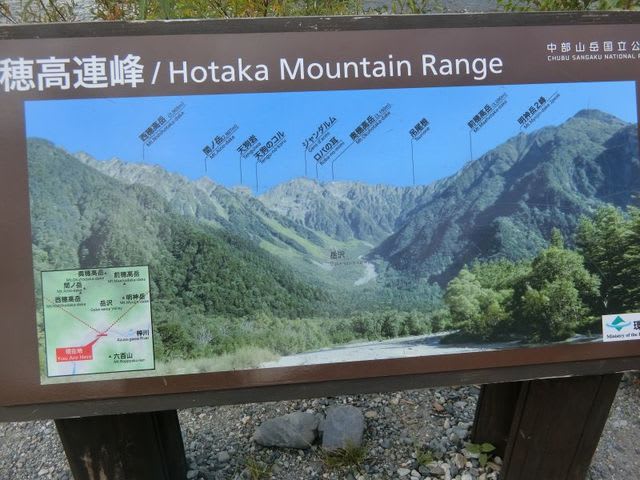

山名パノラマ図で確認しながら先程まで歩いた穂高連峰を改めて望みます。

山名パノラマ図で確認しながら先程まで歩いた穂高連峰を改めて望みます。

時間があったので上高地のおみやげ屋さんに立ち寄ってから上高地バスターミナルに戻ると、長蛇の列。

時間があったので上高地のおみやげ屋さんに立ち寄ってから上高地バスターミナルに戻ると、長蛇の列。

40分程並んでからの乗車です。

沢渡バスターミナルで下車して駐車場に帰着すると、駐車場の台数は5割程に減っていました。

竜島温泉せせらぎの湯に向かいます。

竜島温泉せせらぎの湯に向かいます。

上高地の影響でハイカーが多く、ここでも混雑となってしまいました。

行きで使った三才山トンネルは事故のため、まさかの通行止めです。

行きで使った三才山トンネルは事故のため、まさかの通行止めです。

無駄に遠回りしてコストが掛かる松本ICは候補から除外していたので、想定外の青木峠越えとなりました。

なんとか小諸ICで上信越自動車道に入り、横川SAに立ち寄ります。

鶏旨煮丼を頂いてから安全運転で帰りました。

無事自宅に帰宅した時は僅かに日付が変わっていました。

●その他

予定通り上高地からのピストンで、きっちりシャトルバス時間内に下山したかったので、時間を気にしながらの歩きとなりましたが穂高連峰と北アルプスの素晴らしい絶景を楽しみながら、強烈な登山道に苦しみながら歩きました。

沢渡での仮眠から上高地に到着すると、同じ奥武蔵ハイカーで馴染みのmiruruさんとまさかの遠い北アルプスでのバッタリに驚き、大変嬉しくなり気合いが入りました。

岳沢小屋からの重太郎新道はやはり恐ろしい傾斜の急登で、まさしく試練という感じで登り応えがある登山道でした。

道中多少のロスがありましたが、時間によっては最悪回避も検討していた前穂高岳にも登頂できたことが大変嬉しかったです。

吊尾根に入っても気が抜けない歩きが続き、奥穂高岳に登頂できたときは数年前はここに登ることなんて想像できなかったので、本当に自分が登頂したのかと感動しました。

シャトルバスの最終便よりも前に上高地に到着すると、バス待ちは長蛇の列で、40分程の待ち時間でした。

改めて上高地と穂高、槍の人気の高さに驚きました。

山頂からもガスはなく、素晴らしい日に訪問できました。

前夜出発で帰りも僅かに日付が変わってからの帰宅となり、行き帰りの運転も含めて大変疲れ切った山行で、翌日は散髪中に居眠りをこきそうになりました。

本年の最大目標であった奥穂高岳の頂に登頂する機会が訪れました。

なかなか始発バスが早い日に都合が付かなかったため、数か月前からこの日のみのピンポイントで狙っていました。

天候が悪ければ大変残念ながら来年に流れてしまいますが、もともとはどちらかというと雨男に近かったのですが、今年はどうしたことかここぞという時に晴男ぶりを発揮できていて、今回も抜群の天候のなか紅葉の穂高岳山行となりました。

沢渡のバスターミナルに最も近い第3駐車場に駐車しました。

日曜深夜0時過ぎの到着で、第3駐車場は既に9割程埋まっていました。

上高地からのバスはさらに並んでいて約40分待ちでした。

※始発便は日にち、曜日によって違います。

http://www.kamikochi.or.jp/access/bus-timetable_4/

5:30 上高地バスターミナル

5:35 河童橋 5:40

5:55 岳沢登山口

7:15 岳沢小屋 7:25

9:25 紀美子平 9:35

10:05 前穂高岳

10:35 紀美子平

11:40 南稜の頭

11:55 奥穂高岳 12:10

12:20 南稜の頭

13:10 紀美子平 13:25

14:55 岳沢小屋 15:00

16:00 岳沢登山口

16:25 上高地バスターミナル

所要時間:10時間55分

●天候:晴のち曇

●コース状況

上高地~岳沢小屋

バスで上高地に到着すると、皆さん一斉にトイレに行くため上高地のトイレはすぐに列ができます。

5分程歩いて河童橋にあるトイレに立ち寄った方が幾らか空いているのでお勧めです。

明神、横尾方面へ向かうハイカーがとても多いが、岳沢登山口に行くには河童橋を渡ってホテル白樺荘の右脇を進みます。

岳沢小屋までは心地よい樹林帯。

後半になって石階段の登りで標高をあげるが、体力的にはコース上ではまだ易しい区間です。

当日標高2000mくらいから紅葉がピークを迎えていました。

岳沢小屋~前穂高岳

途中上りと下りが分かれた一方通行が転倒・滑落注意!の看板が設置されているところで合流しますが、逆側に下ってしまわないように注意。

重太郎新道は強烈な岩場の急登で、鎖場、梯子もあります。

滑りやすい岩場もあり、転倒、滑落の危険があるので足元に注意しながら気を抜かずに歩きたいです。

体力的にも大変ハードな区間です。

地図上のコースタイムは余裕を持って長めに設定されているように感じました。

紀美子平から前穂高岳も岩場の急坂なので慎重に登下降したいです。

前穂高岳へはすれ違いにも気を使う区間で渋滞が発生していました。

紀美子平~奥穂高岳

最低コル分岐点は前穂高岳への稜線との分岐なのでそのまま上り続けるのが正解です。

吊尾根も体力的には重太郎新道ほどきつくはないが、岩場が続く区間です。

前穂高岳、奥穂高岳ともに360°の大展望。

本年の最大目標に向けて前日の20時前には自宅を出発し、上信越自動車道を吉井ICから小諸ICまで走り、三才山トンネル経由約4時間でバスターミナルに最も近い沢渡第3駐車場に到着。

本年の最大目標に向けて前日の20時前には自宅を出発し、上信越自動車道を吉井ICから小諸ICまで走り、三才山トンネル経由約4時間でバスターミナルに最も近い沢渡第3駐車場に到着。午前零時過ぎで既に第3駐車場はなんと9割程埋まっています。

凄いところに来てしまったみたいです。

3時間強の仮眠から目覚め、朝食を頂いてから早めにバスターミナルに向かいます。

¥2050で往復乗車券を購入。

¥2050で往復乗車券を購入。早めの行動が功をそうし、4:40発の始発バスに無事乗車。

約30分揺られて上高地に辿り着くと、早くも大変な賑わいです。

約30分揺られて上高地に辿り着くと、早くも大変な賑わいです。すると、miruruさんにお声がけされて、なんとまさかの上高地で今年3度目の嬉しいバッタリ。

再会とお互いの健闘を祈り握手をします。

上高地バスターミナル近くのトイレは大行列ができていたので諦めてそのまま進むと、河童橋のトイレは数人待ちとまだ比較的空いていました。

上高地バスターミナル近くのトイレは大行列ができていたので諦めてそのまま進むと、河童橋のトイレは数人待ちとまだ比較的空いていました。

早朝の上高地より河童橋を眺めて本当にここまで来たのだなと想います。

早朝の上高地より河童橋を眺めて本当にここまで来たのだなと想います。河童橋より望む迫力満点の穂高連峰。

河童橋を渡る人が誰もいないので、いきなり不安になりながらホテル白樺荘の右脇を進みます。

河童橋を渡る人が誰もいないので、いきなり不安になりながらホテル白樺荘の右脇を進みます。とても涼しい木道歩き。

岳沢登山口。

岳沢登山口。本日はあまりの寒さからジャンパー着用でしたが、一枚脱いで3枚で歩きます。

原生林の雰囲気がいい登山道。

原生林の雰囲気がいい登山道。岳沢トレイル⑧明神南沢の標識。

岳沢小屋まで⑩からカウントダウンで各地点に標識があります。

樹間を振り返っての展望。

樹間を振り返っての展望。地味な岳沢名所天然クーラー風穴。

さらに開けて石ゴロ地帯の見晴台。

さらに開けて石ゴロ地帯の見晴台。

視界に何度も入ってくる奥穂からジャンダルムを経て西穂へと続く危険な縦走路。

視界に何度も入ってくる奥穂からジャンダルムを経て西穂へと続く危険な縦走路。とても綺麗な穂高連峰の山肌。

石階段を登って素晴らしい展望。

石階段を登って素晴らしい展望。

標高2000m付近からは色付いています。

標高2000m付近からは色付いています。岳沢小屋が視界に入ります。

岳沢小屋では多くのハイカーさんが休憩中です。

岳沢小屋では多くのハイカーさんが休憩中です。

南側の展望。

南側の展望。焼岳(右端)と乗鞍岳(中央)。

2枚目は焼岳をズーム。

石ゴロ地帯を歩いて望む穂高連峰の岩壁。

石ゴロ地帯を歩いて望む穂高連峰の岩壁。

大迫力の景色に遥々来てよかったと思います。

大迫力の景色に遥々来てよかったと思います。焼岳、乗鞍岳方面の大展望。

赤や黄色に染まった紅葉樹林帯。

赤や黄色に染まった紅葉樹林帯。重太郎新道らしく強烈な傾斜の岩場を登ります。

長い梯子。

長い梯子。転落・滑落注意!の標識。

どうやら上りと下りに一方通行で分かれていましたが、一旦誤って下りのほうに下ってしまいました。

ありがたいことに途中で他のハイカーさんに教えて頂き戻ることができました。

朝日を浴びた晴天の登山道。

朝日を浴びた晴天の登山道。振り返って何度も登場してきている焼岳。

梯子と黄金色に輝く紅葉。

梯子と黄金色に輝く紅葉。恐ろしい傾斜の重太郎新道。

振り返って紅葉と周囲の山々。

振り返って紅葉と周囲の山々。大変きつい重太郎新道を必死に登り上げます。

岩場で容赦なく一気に標高を上げます。

岩場で容赦なく一気に標高を上げます。

ピストンなので帰りはここを下らなければならないのかと思うと引き締まります。

ピストンなので帰りはここを下らなければならないのかと思うと引き締まります。鎖場はもはや石の壁です。

大変賑わっている紀美子平に着きました。

大変賑わっている紀美子平に着きました。早速前穂と思いましたが、重太郎新道の急登続きで疲れたので一休みします。

皆さんと同様ザックをデポして前穂高岳に登ります。

皆さんと同様ザックをデポして前穂高岳に登ります。まずは前穂高岳に到着。

大変賑わっている前穂高岳。

大変賑わっている前穂高岳。しかし、聞こえてくるのは日本語ではありません。

何故か大量の中国人ハイカーが密集していました。

縦長で広い前穂高岳山頂。

ようやく槍ヶ岳(1枚目)が顔を覗かせました。

ようやく槍ヶ岳(1枚目)が顔を覗かせました。360°の山頂から常念岳方面(2枚目)。

切れ落ちた西穂高岳方面へと続く縦走路(1枚目)と堂々と聳える奥穂高岳(2枚目)。

切れ落ちた西穂高岳方面へと続く縦走路(1枚目)と堂々と聳える奥穂高岳(2枚目)。

登り同様大変な渋滞になりながらなんとか紀美子平に戻り、奥穂方面へと吊尾根を歩きます。

登り同様大変な渋滞になりながらなんとか紀美子平に戻り、奥穂方面へと吊尾根を歩きます。最低コルでは岩に分岐点とペイントされていたので少々迷いましたが、進行方向を変えずにそのまま進むのが正解です。

帰りも紀美子平から歩いてくるハイカーさんに聞かれました。

眼下に涸沢小屋を見ながらの岩稜歩き。

眼下に涸沢小屋を見ながらの岩稜歩き。

強烈な鎖の岩場を登り上げると、奥穂高岳がだいぶ近づいてきました。

強烈な鎖の岩場を登り上げると、奥穂高岳がだいぶ近づいてきました。

ニセピークの南稜の頭を過ぎると、奥穂高岳の山頂部がしっかり確認できました。

ニセピークの南稜の頭を過ぎると、奥穂高岳の山頂部がしっかり確認できました。

そして念願の奥穂高岳(3190m)に登頂成功です。

そして念願の奥穂高岳(3190m)に登頂成功です。日本第3の標高で、何度も惜しいところまできていましたが、ようやく自身初の3000m越えです。

前穂高岳同様360°の大展望から北側の槍ヶ岳方面。

ズームで槍ヶ岳(1枚目)と笠ヶ岳(2枚目)。

ズームで槍ヶ岳(1枚目)と笠ヶ岳(2枚目)。槍ヶ岳も素晴らしいですが、今はどちらかというと槍ヶ岳よりも笠ヶ岳に訪問してみたいです。

ジャンダルム(1枚目)と焼岳(2枚目)。

ジャンダルム(1枚目)と焼岳(2枚目)。アルプスにしては標高の低い焼岳は、こうしてみるとやけに小さく、かわいく見えます。

南アルプス方面と薄ら富士山(1枚目)と常念岳(2枚目)。

南アルプス方面と薄ら富士山(1枚目)と常念岳(2枚目)。帰りの時間もあるので、あまり長居はできずにピストンで帰ります。

危険な鎖の急下降。

危険な鎖の急下降。進行方向に前穂高岳。

大展望を眺めながら絶対に滑り落ちないよう緊張感を保ったまま進みます。

大展望を眺めながら絶対に滑り落ちないよう緊張感を保ったまま進みます。

だいぶ静かになった紀美子平で屈指の難ルートを眺めながら小休止。

だいぶ静かになった紀美子平で屈指の難ルートを眺めながら小休止。

いよいよ重太郎新道を下ります。

いよいよ重太郎新道を下ります。登りでは気付かなかった雷鳥広場。

岳沢小屋目指して転倒、落石に気を付けて慎重に下ります。

岳沢小屋目指して転倒、落石に気を付けて慎重に下ります。岳沢パノラマからの展望。

再び紅葉地帯に突入です。

再び紅葉地帯に突入です。凄い急下降に自分でもよくこんなところを登って来たなと思います。

美しい紅葉ゾーンを下っていくと、足を滑らせ派手にすっ転んでしまいます。

美しい紅葉ゾーンを下っていくと、足を滑らせ派手にすっ転んでしまいます。おかげさまで両足と左腕に痛みが走ります。

強く打ち付けた左腕は翌日瘤になっていました。

高度感のある鉄梯子を絶対に転落しないように後ろ向きで慎重に下ります。

後半渋滞に巻き込まれて焦りましたが、ひとまず岳沢小屋に着きました。

後半渋滞に巻き込まれて焦りましたが、ひとまず岳沢小屋に着きました。少し息を整えてから上高地に下りますが、まだ4.0kmもあるのですね。

赤が綺麗な紅葉、原生林の樹林帯を歩きます。

赤が綺麗な紅葉、原生林の樹林帯を歩きます。

天然クーラー風穴を通過。

天然クーラー風穴を通過。緑が優しい樹林帯をどんどん下ります。

下りきって岳沢登山口。

下りきって岳沢登山口。風情ある神秘的な岳沢湿原を眺めて心を落ち着かせます。

山名パノラマ図で確認しながら先程まで歩いた穂高連峰を改めて望みます。

山名パノラマ図で確認しながら先程まで歩いた穂高連峰を改めて望みます。

時間があったので上高地のおみやげ屋さんに立ち寄ってから上高地バスターミナルに戻ると、長蛇の列。

時間があったので上高地のおみやげ屋さんに立ち寄ってから上高地バスターミナルに戻ると、長蛇の列。40分程並んでからの乗車です。

沢渡バスターミナルで下車して駐車場に帰着すると、駐車場の台数は5割程に減っていました。

竜島温泉せせらぎの湯に向かいます。

竜島温泉せせらぎの湯に向かいます。上高地の影響でハイカーが多く、ここでも混雑となってしまいました。

行きで使った三才山トンネルは事故のため、まさかの通行止めです。

行きで使った三才山トンネルは事故のため、まさかの通行止めです。無駄に遠回りしてコストが掛かる松本ICは候補から除外していたので、想定外の青木峠越えとなりました。

なんとか小諸ICで上信越自動車道に入り、横川SAに立ち寄ります。

鶏旨煮丼を頂いてから安全運転で帰りました。

無事自宅に帰宅した時は僅かに日付が変わっていました。

●その他

予定通り上高地からのピストンで、きっちりシャトルバス時間内に下山したかったので、時間を気にしながらの歩きとなりましたが穂高連峰と北アルプスの素晴らしい絶景を楽しみながら、強烈な登山道に苦しみながら歩きました。

沢渡での仮眠から上高地に到着すると、同じ奥武蔵ハイカーで馴染みのmiruruさんとまさかの遠い北アルプスでのバッタリに驚き、大変嬉しくなり気合いが入りました。

岳沢小屋からの重太郎新道はやはり恐ろしい傾斜の急登で、まさしく試練という感じで登り応えがある登山道でした。

道中多少のロスがありましたが、時間によっては最悪回避も検討していた前穂高岳にも登頂できたことが大変嬉しかったです。

吊尾根に入っても気が抜けない歩きが続き、奥穂高岳に登頂できたときは数年前はここに登ることなんて想像できなかったので、本当に自分が登頂したのかと感動しました。

シャトルバスの最終便よりも前に上高地に到着すると、バス待ちは長蛇の列で、40分程の待ち時間でした。

改めて上高地と穂高、槍の人気の高さに驚きました。

山頂からもガスはなく、素晴らしい日に訪問できました。

前夜出発で帰りも僅かに日付が変わってからの帰宅となり、行き帰りの運転も含めて大変疲れ切った山行で、翌日は散髪中に居眠りをこきそうになりました。

前日の20時には自宅を出発し、吉井ICから上信越自動車道を走行して東部湯の丸ICに立ち寄ります。

前日の20時には自宅を出発し、吉井ICから上信越自動車道を走行して東部湯の丸ICに立ち寄ります。

4時頃に目覚めると昨日は3割程だった台数は6割程埋まっていました。

4時頃に目覚めると昨日は3割程だった台数は6割程埋まっていました。

すぐ上の猿倉荘。

すぐ上の猿倉荘。

少し歩くとすぐに林道に出ます。

少し歩くとすぐに林道に出ます。

林道を暫く歩きます。

林道を暫く歩きます。

木道をゆっくりと渡って進みます。

木道をゆっくりと渡って進みます。

登山者カウンターがある林道終点から本格的に登山道歩きとなります。

登山者カウンターがある林道終点から本格的に登山道歩きとなります。

お疲れさん!ようこそ大雪渓へと書かれた有名な石がシンボルの白馬尻小屋。

お疲れさん!ようこそ大雪渓へと書かれた有名な石がシンボルの白馬尻小屋。

白馬山国有林のケルンからいよいよ白馬大雪渓に突入です。

白馬山国有林のケルンからいよいよ白馬大雪渓に突入です。

途中ピンクリボンに誘導されて雪渓を離れます。

途中ピンクリボンに誘導されて雪渓を離れます。

大雪渓を登り終えて歩いてきた大雪渓を振り返ります。

大雪渓を登り終えて歩いてきた大雪渓を振り返ります。

チェーンスパイクを外してガレの斜面を登ります。

チェーンスパイクを外してガレの斜面を登ります。

ハクサンフウロ(1枚目)とクルマユリ(2枚目)。

ハクサンフウロ(1枚目)とクルマユリ(2枚目)。

左に杓子岳方面の天狗菱。

左に杓子岳方面の天狗菱。

標高2533m地点にある中部森林管理局の看板。

標高2533m地点にある中部森林管理局の看板。

村営白馬岳頂上宿舎には本日は買いませんでしたが缶ビールも販売していました。

村営白馬岳頂上宿舎には本日は買いませんでしたが缶ビールも販売していました。

白馬岳頂上宿舎の周辺ではウルップソウがまだ咲いていました。

白馬岳頂上宿舎の周辺ではウルップソウがまだ咲いていました。

振り返って杓子岳(左)と鑓ヶ岳(右)。

振り返って杓子岳(左)と鑓ヶ岳(右)。

日本最大の山小屋白馬山荘は山小屋とは思えない綺麗で立派な建物です。

日本最大の山小屋白馬山荘は山小屋とは思えない綺麗で立派な建物です。

白馬岳目指して砂利の斜面を登り込みます。

白馬岳目指して砂利の斜面を登り込みます。

ゆっくりしてから再び歩き始めて白馬岳(2932m)に登頂成功。

ゆっくりしてから再び歩き始めて白馬岳(2932m)に登頂成功。

一際目立つ剱岳(1枚目)と立山連峰(2枚目)。

一際目立つ剱岳(1枚目)と立山連峰(2枚目)。

旭岳(1枚目)と北側へと続く稜線(2枚目)。

旭岳(1枚目)と北側へと続く稜線(2枚目)。

貸切の白馬岳山頂からの絶景を楽しんで一旦戻ります。

貸切の白馬岳山頂からの絶景を楽しんで一旦戻ります。

いつかは宿泊してみたい白馬山荘。

いつかは宿泊してみたい白馬山荘。

分岐を唐松岳方面へと直進。

分岐を唐松岳方面へと直進。

杓子岳、鑓ヶ岳へと続くダイナミック稜線。

杓子岳、鑓ヶ岳へと続くダイナミック稜線。

アルプスらしい感動の稜線歩きです。

アルプスらしい感動の稜線歩きです。

巻道分岐は勿論直進して杓子岳山頂に向かいます。

巻道分岐は勿論直進して杓子岳山頂に向かいます。

杓子岳も大展望の山頂です。

杓子岳も大展望の山頂です。

絶景を眺めながら小休止してから綺麗すぎる稜線歩きで三山最後の鑓ヶ岳を目指します。

絶景を眺めながら小休止してから綺麗すぎる稜線歩きで三山最後の鑓ヶ岳を目指します。

一旦鞍部まで下ってからの登り返しです。

一旦鞍部まで下ってからの登り返しです。

ついに白馬鑓ヶ岳登頂!、と思ったら偽りの頂でした。

ついに白馬鑓ヶ岳登頂!、と思ったら偽りの頂でした。

ようやく槍ヶ岳に到着。

ようやく槍ヶ岳に到着。

登頂してきた杓子岳(1枚目)と不帰嶮から唐松岳へと続く縦走路(2枚目)。

登頂してきた杓子岳(1枚目)と不帰嶮から唐松岳へと続く縦走路(2枚目)。

白く美しい山肌。

白く美しい山肌。

一旦小ピークを右に巻いてから鑓温泉小屋方面へと下ります。

一旦小ピークを右に巻いてから鑓温泉小屋方面へと下ります。

鎖場、ロープ箇所を慎重に通過します。

鎖場、ロープ箇所を慎重に通過します。

白馬鑓温泉に着きました。

白馬鑓温泉に着きました。

距離の短い雪渓をノーマル歩行のまま横切ります。

距離の短い雪渓をノーマル歩行のまま横切ります。

下山路ですが純粋な下りではなく地味にアップダウンがあり体力を削がれていきます。

下山路ですが純粋な下りではなく地味にアップダウンがあり体力を削がれていきます。

やがて樹林帯歩きとなり、途中数回立ち止まりながら長い下山路を惰性で歩きます。

やがて樹林帯歩きとなり、途中数回立ち止まりながら長い下山路を惰性で歩きます。

ようやく大雪渓方面との分岐に到達してホッとしました。

ようやく大雪渓方面との分岐に到達してホッとしました。

その後ぽかぽかランド美麻に立ち寄ります。

その後ぽかぽかランド美麻に立ち寄ります。