2010年の美濃市訪問の旅、最期の立ち寄り地は、関市日ノ出町にある「カミソリ文化伝承館・フェザーミュージアム」。

閉館時間16:00、現在15:時56分・・・これは流石に無理ではないかと思いつつも、閉館の札が出ていなかったので思い切って受付に。優しい声で「大丈夫ですよ。」とおっしゃって頂き、ご厚意に甘えさせていただきました。

私たちを出迎えてくれたのは巨大な電気シェーバーに、二枚刃の頭を持つロボット。これ絶対に子供たちに受けるよね😄

2000年5月に開館し、2002年に増築されたという館内には古今に渡って製造された様々なカミソリ関連の展示があり、髭剃りとは無縁の私と友人J🐣さんも興味津々。

特に昭和37年7月製造の「サービスホルダー自動販売機」。10円と言うのはおそらく替え刃一枚の価格でしょうね。で、当時のモノの価格を調べてみると、牛乳15円、ラーメン50円、喫茶店のコーヒーが60円でした。何と言うか・・喫茶店のコーヒーがラーメンより高かったことにビックリしてます😲

壁に展示されていた歴代のフェザー社員のバッジ。これなんて、マニアが見たら垂涎物なること間違いなし。何でも集める事が好きな私、食い入るように見ていたと後からご亭主殿に笑われました。

過去から現代まで、様々な髭剃り用品が展示されているコーナーも見応え充分。たかが髭剃りなんて口が裂けても言えない展示の多様さに三人とも目を皿にして品定め・・いや買える代物じゃぁ無いですよ!!😅

どれもこれもおそらく初めて目にする物ばかりで、あれこれ指さしては「あれはきっとこう使うんだよ」「あっちのそれは旅行用かな? それとも普段持ち歩く為の携帯用?」「いや、それってどこで使うのよ?」と女性陣は賑やか😄

無精髭なんてとんでもない!何時の時代も紳士たるもの身だしなみは整えておかねばなりません。コンパクトにまとめられた携帯用の髭剃りセット。まばゆい輝きを放つゴールドの髭剃り・・・って、どんな人を想定して作ったんだろう?

おやおや・・何時の時代も男と言うものは 😔 これを握っているところを想像しただけで恋心も冷めてしまいますよ・・ そう言えば前に栓抜きコレクションを見た時も同じようなものが有ったね~😅

説明部分の画像が無くて正確には分かりませんが、多分、その当時に発売されていたシェービングローションと髭剃りの現物ではないかと・・多分!😓

次のコーナーに向かう前に「替え刃で作られた都市風景」を背景に記念撮影。使用された替え刃1万と176枚、製作日数4ヶ月、鋭い刃物が作り出すソフトな風景画。言葉の対比が何とも素敵で、でも刃物だという先入観がある所為か、迂闊に手を触れるのがはばかられます。もちろん安全対策はバッチリなのですが、何しろ臆病なもので😲

いきなりの手術場面・・これは経験した人も、経験者を身内に持つ人間にも精神衛生上よろしくありません😔 と言っても、あくまでも私たち限定と言う意味で。

さらに手術に用いられるメスを見た瞬間、ずっと昔、麻酔の効果が表れる前に開腹された事を思い出し・・。あの時の恐怖と痛みが脳裏に蘇り足が震えました。痛いと叫んだ私を見て、背中に新たに麻酔が打たれ・・目が覚めたらベッドの上だった事まで・・人間の記憶って意外と長く残っているものなんですね。

でも次にこれを見た時の怖さと来たら・・16世紀後半の外科道具だそうですが、背中に流れた冷たい汗の感触を今でも思い出します。そうして改めて技術の進歩に感謝の気持ちを抱いたものです。

医療の次は理美容、そう言えば12世紀頃の西欧には「理髪外科医」という職業があったとか。今でも見かける理髪店の円柱形の看板。クルクルと回るあの三色、白は包帯・青は静脈・赤は動脈を表しています。

理美容の流れとして、日本髪の為の櫛や笄(こうがい)、古い鏡なども展示されています。

さて、刃物と聞いてまず思い浮かぶのはスラリと美しい「日本刀」。室町後期に美濃国武儀郡関郷(岐阜県関市)で活動した刀工『孫六兼元(まごろくかねもと)』。室町時代から江戸時代を経て現代にまで続く刀匠ですが、特に二代目は「孫六兼元」と呼ばれ、彼の鍛えた刀は「関の孫六」として時代小説などにもよく登場します。

さらに刃物と言えばナイフ。右上のシンプルな「折りたたみ式ナイフ」は、俗に「肥後守(ひごのかみ)」と呼ばれており、ご亭主殿が子供の頃はこれで鉛筆を削ったりしたそうです。確か私の兄たちも同じようなものを持っていました。

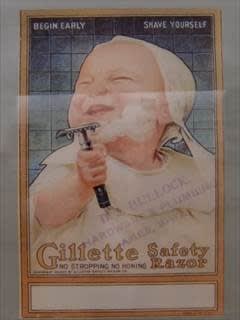

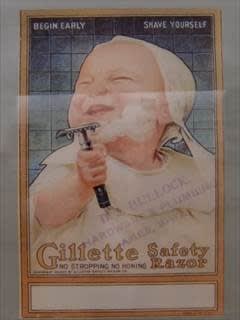

時代を反映したポスターはもうそれだけでアートの世界。実は私この手の商業ポスターって大好きなんです。中途半端な(ごめんなさい)大家の抽象画アートなんかより百万倍も素晴らしいと・・思っています😄

この赤ちゃん起用のポスターなんて、今なら血相変えた若いママたちの抗議電話が殺到しそう😲 それだけおおらかだったのか、人々が常識をわきまえる事が普通に出来ていたからなのか。

昭和32年(1957)4月、揖斐郡谷汲村で行われた第8回全国植樹祭に御臨席された『昭和天皇・香淳皇后』両陛下が、フェザー社に御臨幸なされた折の座所も拝観できました。気高く和やかに、媚びも奢りも無く国民と共にいらした昭和の両陛下、その尊いお姿が偲ばれます。

滞在時間およそ40分、これでもかなりすっ飛ばしてつもりですが既に閉館時間を30分も過ぎています。余分な時間を取らせてしまった事に心からのお詫びと感謝の言葉を述べ、「巨大な剃刀のモニュメント」に見送られてフェザーミュージアムを後にしました。

訪問日:2010年11月28日

先を急がなければいけない時間でしたが、素通りするにはあまりにも惜しい景色。写真に残すだけ、数分だけで良いからと車を止めてもらい、薄ぼんやりとした明るさの中でデジカメを向けました。

先を急がなければいけない時間でしたが、素通りするにはあまりにも惜しい景色。写真に残すだけ、数分だけで良いからと車を止めてもらい、薄ぼんやりとした明るさの中でデジカメを向けました。