白石市(しろいしし)は宮城県の南部、蔵王連峰のふもとに位置する市です。刈田郡七ヶ宿町、蔵王町、柴田郡大河原町、伊具郡丸森町、角田市、さらに県を跨いで福島県:福島市、伊達市、伊達郡国見町、桑折町に隣接。江戸時代に白石城の城下町として繁栄を築き上げた事から、それに伴う名所や旧跡が数多く点在します。「市の木:ブナ」「市の花:ヤマブキ」「市の鳥:ウグイス」を制定。宮城県最大の「七ケ宿ダム」によって生まれた県最大のダム湖「七ケ宿湖(総貯水容量1億900万㎥)」を擁し、釜房ダム(名取川水系碁石川)などと共に東北最大の都市・仙台市の水がめの一つとされています。

キャッチフレーズは「こころ豊かなふるさと白石」

明治22年(1889)、町村制の施行により、 刈田郡白石町・大鷹沢村・大平村・越河村・斎川村・白川村・福岡村が発足。

1954年、白石町、大鷹沢村、大平村、越河村、斎川村、白川村、福岡村が合併、白石市が発足。

1957年、刈田郡小原村を編入。

マンホールには市章を中心に「市の花:ヤマブキ」がデザインされています。

昭和29年(1954)10月26日制定の市章は「丸輪の黒釣り鐘の中に白の字が入っています。黒釣り鐘は、白石城主片倉公の軍旗、外円は合併町村が丸く収まるよう、白は白石市を表現しています。」公式HPより

白石市小原字平にある「七ケ宿ダム展望公園」

「宮城の水を育む 七ケ宿ダム」の碑

ダム造成時に切り出された「材木岩」のモニュメントでしょうか?「七ヶ宿ダム」のすぐ下には、高さ約65m、幅約100mもある国の天然記念物「材木岩」があるそうです。

ダム湖に流れ着いた流木で作られた「カブトムシ」

山形県飯豊町の町章が入った越境仕切弁。

宮城県のブログを代表して、仙台・宮城PRキャラクター『むすび丸』。豊かな食と文化に恵まれた宮城を「おにぎり」で表現。伊達政宗公の兜の飾りもポイントで、趣味は温泉めぐりと昼寝です。

訪問日:2015年6月22日

福島県での旅の寄り道は山形県米沢市、その帰路の車泊地が宮城県七ケ宿町。さらに翌日、福島県へ引き返す途中の道順に白石市があり、路上にはご当地マンホールが。思いがけなくも宮城県の二自治体のマンホールに出会え、とっても得した気分でした😄 😊

------------------------00----------------------

マンホールカード、頂きました。

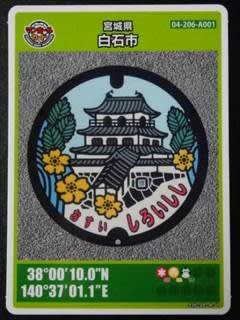

2017年12月9日、第6弾として全国64自治体で66種類(累計252自治体293種類)の マンホールカードの配布が 開始されました。「白石市」のマンホールカードは、「白石城歴史探訪ミュージアム」でいただけます。

1989年に設置開始されたマンホールには「白石城」と「山吹」がデザインされています。

「戦乱の世に伊達正宗の懐刀として活躍した片倉小十郎景綱。 その居城であった「白石城」は1995年、白石市の中心部に位置する益岡公園に復元されました。 本デザイン蓋は、その白石城を描いたもので、両脇には市の花「山吹」の葉と花があしらわれています。 また、山吹の背景にある曲線は清流をイメージし、「流れる水が滞ることなく綺麗な水となり循環される」ことを願って図案化されました。 白石市を流れる沢端川は、近年の下水道整備と市民の協力によって清流が維持され、鯉などの命を育んでいるほか、初夏には水中で花をつける梅花藻(ばいかも)が開花し、人々の目を和ませています。」