昔懐かしい町並みが今も数多く残る高山市。城下町の中心にあり、商人町として発達した上町、下町の三筋の町並みは「三町伝統的建造物群保存地区」の呼び名で、国選定重要伝統的建造物群保存地区に指定されています。

市のHPによれば、「高山市上一之町・上二之町・上三之町・片原町・神明町4丁目の各一部と、下二之町大新町、高山市下一之町・下二之町・下三之町・八幡町・大新町1丁目・大新町2丁目・大新町3丁目・大新町4丁目の各一部」と記載があり、住居表示だけを見てもかなりの広範囲にわたります。

私達が丸一日をかけて費やした町歩きが、何処のどの通りだったのか、今となっては全く不明ですが、それでも僅かにこの辺りは「大新町一丁目」だったはず、でも間違いないかといわれれば・・・明快に「ハイ!」と言えません😓

宮川沿いの道を行きつ戻りつ、気になる角を折れて曲がって、行き着いた先々の景色に感動した高山の町並は、まさに飛騨の小京都と呼ばれるに相応しい。ちなみに私の個人的な感想でいうなら、観光地化してしまった京都の表の町並には、こんなにしっとりとした風情はありません。

町歩きの先々で紹介される特別な建物、私も真似て幾つか紹介してみます。まずは明治12年(1879)築の「日下部家住宅」。江戸時代の建築技術が集大成された美しい佇まいは、全国でも第一級の町屋として国指定重要文化財に指定されています。

「日下部家住宅」に隣接するのは、明治40年(1907)に建てられた「吉島家住宅」。江戸後期頃から生糸繭の売買などで栄えた家柄で、洗練された町家の佇まいは景観の重要な位置を占めており、同じく国指定文化財の指定。

屋根に取り付けられた卯建(うだつ)の見事な事、ちなみに卯建とは、小屋根のついた防火壁の事を言いますが、実は一口に卯建といっても、多種多様な形式があり、それだけで十分に観光の表役者になれる存在なのです。

ふらふらと、特に決められたコースで無い路地を歩くのは、迷子になりかねない危険も有るけど😅、単純に面白く、時間があっという間に過ぎてゆく感じ。

日本家屋の板塀越しに見えるお宅が、洋風の建物だったり、でもそれが妙にしっくり馴染んで見えるのも、この町ならではの魅力かもしれません。

一際立派な建物は、三町伝統的建造物群保存地区の南端・神明町4丁目に建つ「高山市政記念館」。明治28年から昭和43年まで町役場・市役所として利用され、その後昭和61年まで公民館として使用されていました。

和洋折衷の2階建て総檜造りの建物には、高山で最初に導入された「硝子障子(ガラス窓)」が嵌め込まれ、当時の町の勢いを物語っています。建物・その他は『旧高山町役場 附棟札及び新築関係書類』として、高山市文化財の指定を受けています。

「藤井美術民芸館」には、高山市の医師『藤井糺一(ただいち)』が大正中期から約70年にわたり収集した、安土桃山時代からの古美術品等、約2,500点が収蔵・公開されています。今回は興味の度合いと時間の関係で素通り😓

八軒町に残る国指定史跡「高山陣屋」は、高山城主:金森氏の下屋敷の一つ。金森氏が上ノ山(山形県)へ移されて後は、幕府直轄地の役所となり、代官や郡代などによる政治が執り行われてきました。

明治に入ってからは、県庁、郡役所、支庁、県事務所など、代々地方の役所として使われてきました。このような郡代役所の建物が残っているのは全国でも高山市だけだそうです。

町の主要な通りに出ると、修学旅行らしき一団が、眩しいほどの若さを振りまいて近づいて来ました。派手で五月蝿いだけの団体観光客は苦手ですが、何故か制服姿の集団は、古い町並みにとても良く似合っています。何かの拍子に聞こえるお国言葉に、かってそんな姿で見知らぬ観光地を歩いた自分の制服姿が重なり、泣きたいような甘酸っぱさを思い出させてくれるのです。

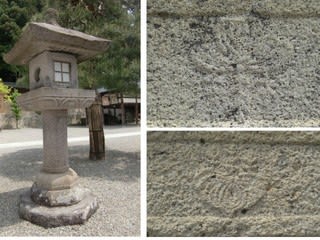

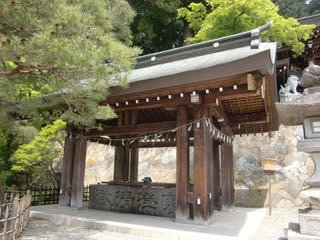

町の辻のささやかなお社は、櫻山八幡神社社号標の右手に鎮座されていた「鳳凰台組秋葉社」。長い説明ですが【秋の高山祭 (十月九日 土日)には、祭りの華ともいうべき屋台が十一台出ます。この一台、一台の屋台を維持管理するのが屋台組みと呼ばれる町内組織です。屋台組みには組内の火防鎮護と町内安全を願って、古くから秋葉神 を祀る風習があります。この秋葉神は鳳凰台組内の火伏せの神として遠州秋葉山本宮 よりご分霊を勧請して深く尊崇され、篤い信仰を集めてきました。祭神は、迦具土神(かぐつちのかみ)又の名を火産霊神(ほむすびのかみ)とお呼びします】

火防鎮護の神として人々に敬われてきた「秋葉様」。実はこのような社は、大小の違いはあるものの、この高山の町歩きのいたるところで目にする事ができます。日本三大美祭の一つにも数えられている「秋の高山祭り」を支える屋台組組織。その方々によって大切に受け継がれてきた火伏せの秋葉信仰・・何処かの番組の台詞ではないですが「日本って良いなぁ~」😄

訪問日:2012年5月17日