大晦日に続いて、2025年新年最初のブログは「あの朝市の思い出を」「あの優しい人の思い出を」「あのおおらかな人々の笑顔を」「大好きな朝市の風景を」。復興への願いと祈りを込めて、過去記事に新たに画像を加えて輪島の朝市を紹介します🙏🙏。

能登といえば輪島、輪島と言えば朝市、朝市と言えばお買い物・・と、まるで三大噺のようですが😄。一度でいいから、その威勢のよい空気を直に感じたい。そうして二度に渡る石川県の車泊旅で、しっかり二度に渡って「輪島の朝市」楽しんできました。

2011年10月。念願かなっての朝市通りは、昨夜の雨の所為もあってまだ人通りも疎ら。いやいや、雨のせいじゃなくて、私達が早すぎるんだよ。ほら~お店なんて一軒も出てないじゃないの!

と言ってるうちに奥の方に鮮やかなパラソルが見えてきました。いよいよ輪島の朝市デビュー😄 自転車に乗ったお客さんはお仕事で買い物に来られた人かな?忙しげに幾つかの出店を廻り、野菜や魚を次々とカゴに入れていきます。

初めのて朝市なのに雨の中を歩くのは・・・としょげた私に同情してくれたのか、何とか雨も上がったよう。 流石に風が冷たくて肌寒いけれど、今更上着を取りに帰るには駐車場は遠すぎて、ここはグッと我慢。な~に、その内お日様が出てきたらきっと暖かくなる!筈・・・多分。気が付けばいつの間にか出店の前には人だかりが。向こうからは団体さんらしい一群も。

【一千年以上も前から続く輪島の朝市。売る者も女、買う者も女・・】 とは、公式サイトの説明。 だからと言って男子禁制かと言うと、これは全くの比喩的説明。「売る者にも買う者にも」沢山の男性がいます。もちろんご亭主殿もいます😆 2015年5月に訪ねた朝市通りは、季節柄もあってか更に観光客も多く、向こうからは団体さんらしい・・以下略。

二度に渡っての朝市紹介という事で、画像はごちゃまぜ。台に並ぶ品揃えは季節無視の品々なので、季節を勘違いされても一切責任は取れません😆 周辺農家のおばちゃんたちが並べる野菜はどれも新鮮。 おばちゃんと楽しそうに会話をしながら、てきぱきと希望の品を選んでいるお客さんは、多分常連さん。

お手製の漬物や梅干、乾燥させた豆類も自家製。何と言っても作り手の顔が見える商品は魅力。 可能な限り国産にこだわる私たちにとって、自家製の加工食品なんてもう最高の贅沢・・しかも決してお高くない😍

活きのいい魚貝が並ぶ市では、漁師町の女衆がひときわ活きの良い掛け声で客を呼びこみます。 びっくりするような大きな魚も、買い手が望めば狭い膝の上で器用にさばいて見せてくれます。

ここでは日本海で取れた多彩な魚が干物になって、生魚はちょっと・・という人も大丈夫😊 それにしても、本当に何でもかんでも干物になっていて、吃驚、かつ、興味津々😲

良い香りに誘われて立ち寄った出店で試食したホタテの貝柱・・なんとも美味ではないですか! 車泊の旅はまだ前半、買い物はだめと固く心に誓っていたのに、ついついお財布を取り出し・・・ご亭主殿、何か文句がありますか?(こんなんばっかり😆)

こんな具合で、360メートルの通りには200以上の出店が並び、「買うてくだぁー」の呼び声が一杯。うっかり(笑)足を止めようものなら、次々に並べられた魚をこれも、これもと重ねられ、「これで千円!!、どうだっ!」。押し切られて買ってしまった大量の干物・・・どうするんだ??私😓

でも大丈夫!何と今回は買った魚介類をその場で焼いて食べられる場所が用意されているのです。 大漁に買ってしまった干物類をコンロで焼いて小分けし、車泊での食事のおかずに。炭火で焼いた新鮮な魚の干物は、流石に一味も二味も違って贅沢な一品となり、旅の楽しさを倍増させてくれました。

ご亭主殿の姿が見えないと思ったら、いつの間に・・・干物の匂いが美味しそうだったからって・・これは晩御飯のおかず!晩酌のおかずじゃないですよ!! お酒は家に帰るまで飲めないでしょう😅 それにしても「おれの酒」って面白いネーミングだね。

そうそう、二度目の朝市では、今日が最初の「重蔵神社の産屋(うぶや)」にも参拝しました。 昨日御朱印を頂いたばかりなので、神職の方ともお話が弾み、産屋の前でのツーショット写真も写してくださいました🙌。

輪島にはもう一つ、とても有名な観光スポットッがあるのですが、それがここ「永井豪記念館」。「デビルマン」「キューティーハニー」「マジンガーZ」等々・・結構沢山の人が「ああ、あれか」と頷かれると思うのですがその作者『永井豪氏』は輪島市出身。彼の作品の中では「デビルマン」が好きで、テレビアニメの主題歌なんて、今でもフルで歌えます😄。

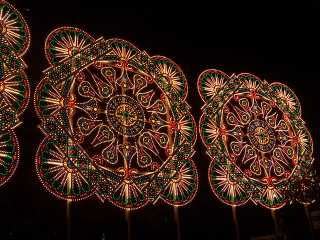

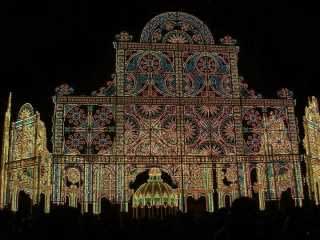

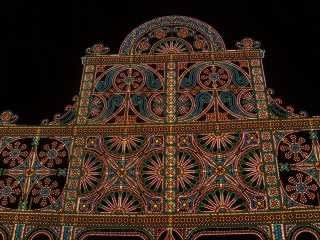

町を歩くと沢山の漆器のお店が並び、それと知らせる看板は、どれも趣向を凝らしたものばかり。ここでは何を商っているのだろう。上ばっかり見ているものだから首が・・🤩

こんな調子で、一回目も二回目も、気が付けば両手に一杯のビニール袋・・・・・ 朝市の教訓その①「絶対に買う意思がないのなら、決して立ち止まってはいけません」 て言ってもねぇ~😓😄

「3度目はあるかな?」「また来たらいいじゃん。」「そうだねまた絶対に来ようね」。名残惜しさに何度も何度も振り返ってしまった朝市通り・・

夕暮れ近くの輪島漁港には沢山の漁船が着岸していました。 漁師の娘だったからなのか・・こんな風景を見ると、何故かわけもなくこみ上げるものを押えられなくなります。

訪問日:2011年10月16日&2015年5月24日

大好きな、大好きな能登の風景 輪島の朝市、心からの想いを込めて再びあの景色に出会える日を、温かい笑顔に出会える日を願ってやみません。

2025年 元旦