旧足羽郡美山町(みやまちょう)は福井県嶺北地方の中央部に位置した町です。吉田郡松岡町・永平寺町・上志比村、勝山市、大野市、今立郡池田町、越前市、鯖江市、福井市に隣接。岐阜県境の冠山に源を発した足羽川は、池田町を縦貫し美山町の中心部で大きな弧を描きながら、上味見川、羽生川、芦見川と合流し、福井市を経て日本海に注いでいます。古くは越前と美濃を結ぶ要衝として栄え、中世にはすばらしい信仰文化が花開きました。戦国時代には、動乱の中に自治村落を形成し、むらの団結によって守り続け、近世への道をだどりました。美山町は古くから林業のまちでした。町の総面積の約90%を山林が占めています。美山の気候・風土は杉の成長に適し、植林が盛んに行われてきました。農業においては、稲作のほか「河内赤かぶら」や「パールマッシュ」などの特徴のある農産物が生産されています。「町の木:杉」「町の花:ミヤマツツジ」を制定。

旧キャッチフレーズは「暮らし 美味しい 美山郷」

明治22年(1889)、 町村制の施行により、大野郡芦見村・羽生村・上味見村・下味見村、足羽郡下宇坂村・上宇坂村が発足。

1955年、大野郡芦見村、羽生村、上味見村、下味見村、足羽郡下宇坂村、上宇坂村が合併、足羽郡美山村が発足。

1964年、美山村が町制を施行、足羽郡美山町となる。

2006年、足羽郡美山町が丹生郡越廼村、清水町と共に福井市に編入。

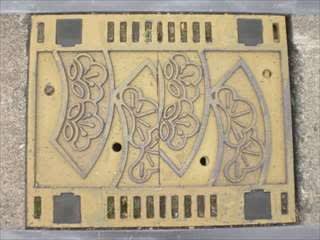

マンホールには町章を中心に「町の花:ミヤマツツジ」、周囲に「町の木:杉」がデザインされています。

同じく「町の花:ミヤマツツジ」、周囲に「町の木:杉」ですが、絵柄が抽象化されてしまうと、花も木も全く異なったものに見えます。

昭和33年(1958)4月21日制定の町章は「「み山」を重ね合わせて円く図案化したもので、美山村章として制定、町制施行後に継承されました。」

美山地区が生んだエンターテイナー『百戸田吾作』さん。何かよく判りませんが美山地区でお見かけしたので、旧美山町のキャラに認定(笑)

撮影日:2017年9月30日